LES QUESTIONS

Les questions sont jamais indiscrètes. Mais parfois les réponses le sont.

|

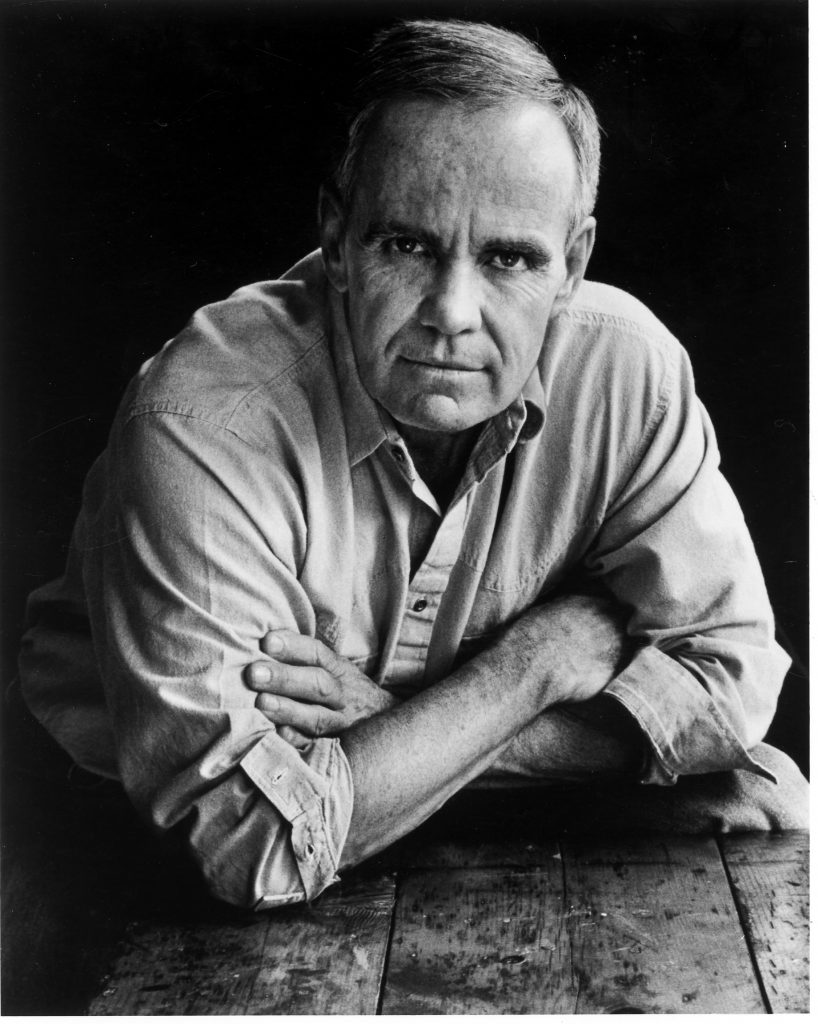

| Cormac McCarthy |

Cormac McCarthy est un homme des lointains. Pied à l'étrier, ce taiseux traverse la littérature américaine en solitaire, pour mieux orchestrer l'étourdissant staccato d'une œuvre qui ressemble à un gigantesque sabordage. Et qui met en scène des vagabonds, des baroudeurs aux semelles brûlées par les flammes de l'enfer, des desperados qui ne cessent de cavaler vers l'abîme, le mors aux dents et la rage au cœur. Violentes, sauvages, dépecées par les griffes du néant, les histoires que raconte McCarthy sont celles d'une humanité qui a sombré dans la folie, pour toujours. Dans son pays, l'auteur de la Trilogie des confins fut longtemps boudé par les lecteurs mais lorsqu'il décrocha le National Book Award en 1992 - il avait la soixantaine -, l'Amérique réalisa enfin qu'elle possédait un nouveau Faulkner. Puis l'Europe découvrit à son tour cet ange noir dont la voix pascalienne lance ses imprécations en direction d'un au-delà indifférent, tragiquement silencieux, car il n'y a pas la moindre trace d'espérance - ni de rédemption - dans les romans de McCarthy. Même si, comme le vieux Job, il ne cesse d'apostropher le Ciel pour qu'il répande un peu de lumière sur nos ténèbres.

Cormac McCarthy est un homme des lointains. Pied à l'étrier, ce taiseux traverse la littérature américaine en solitaire, pour mieux orchestrer l'étourdissant staccato d'une œuvre qui ressemble à un gigantesque sabordage. Et qui met en scène des vagabonds, des baroudeurs aux semelles brûlées par les flammes de l'enfer, des desperados qui ne cessent de cavaler vers l'abîme, le mors aux dents et la rage au cœur. Violentes, sauvages, dépecées par les griffes du néant, les histoires que raconte McCarthy sont celles d'une humanité qui a sombré dans la folie, pour toujours. Dans son pays, l'auteur de la Trilogie des confins fut longtemps boudé par les lecteurs mais lorsqu'il décrocha le National Book Award en 1992 - il avait la soixantaine -, l'Amérique réalisa enfin qu'elle possédait un nouveau Faulkner. Puis l'Europe découvrit à son tour cet ange noir dont la voix pascalienne lance ses imprécations en direction d'un au-delà indifférent, tragiquement silencieux, car il n'y a pas la moindre trace d'espérance - ni de rédemption - dans les romans de McCarthy. Même si, comme le vieux Job, il ne cesse d'apostropher le Ciel pour qu'il répande un peu de lumière sur nos ténèbres.

|

| Maj Sjowall en 2009 Photo Jost Hindersmann Krimidoedel |

|

| Anaïs Nin et Rupert Pole, l’un de ses deux maris, en 1950. |

En s'attaquant à l'Extradition des Baltes dans les années soixante, Per Olov Enquist plonge sa plume dans une plaie profonde de la société suédoise. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des dizaines de milliers de Baltes fuient l'avancée soviétique et traversent la mer Baltique pour se réfugier en Suède. Parmi eux, une poignée de militaires qui portent l'uniforme allemand, soit qu'ils aient été engagés volontaires, soit enrôlés de force. Au total, comme le note Per Olov Enquist dès les premières lignes du livre, 167 hommes dont 7 Estoniens, 11 Lituaniens et 149 Lettons, la plupart ayant servi dans la 15e division SS lettone. Emprisonnés en Suède, ils furent réclamés par l'URSS. Le gouvernement suédois s'empressa d'accepter. Pendant la guerre, la toute neutre Suède avait eu des tendances collaboratrices avec l'Allemagne. Comment refuser ce petit service à une grande puissance victorieuse alors que la Suède n'avait pas franchement la conscience tranquille?

Malgré une forte mobilisation de l'opinion suédoise, une grève de la faim des Baltes, deux suicides, les 146 Baltes en état de faire le voyage sont extradés en janvier 1946 vers l'URSS. Certains furent envoyés en Sibérie, d'autres relâchés après six mois de prison. Comme avec le Médecin personnel du roi, Per Olov Enquist se livre à un minutieux décorticage d'une crise politique, de ses mécanismes, de l'engrenage dans lequel tombe le petit homme, qu'il soit soldat balte ou fonctionnaire suédois, avec une précision presque clinique, une façon très particulière de soumettre un événement à des lumières rasantes placées sous différents angles pour mieux en faire ressortir les détails, parfois jusqu'à l'absurde.

Pour Enquist, il s'agissait de trouver des réponses, «à propos du grand schéma idéologique et du petit schéma humain qu'il enferme». L'Extradition des Baltes était dès lors un sujet de rêve tant il a traumatisé les Suédois des années durant. Il fut l'événement le plus discuté de l'après-guerre. Et pour tenter d'effacer un peu de cette tache d'avoir envoyé ces hommes à un avenir sombre, une quarantaine de ces Baltes ont été invités en 1994 en grande pompe en Suède, par le roi lui-même, et ont reçu une sorte d'excuses du gouvernement suédois. Aujourd'hui, trente ans après avoir écrit ce «roman documentaire» pour lequel il a voyagé au Danemark, en Angleterre et dans la Lettonie soviétique d'alors, consulté des monceaux de documents et interviewé de nombreux acteurs, Per Olov Enquist a le sentiment que son livre était vrai. Il a gardé le contact avec certains de ces soldats maudits. «Mais ceux avec qui je suis resté ami étaient des engagés de force, pas de ceux qui ont participé aux exécutions de masse.»

Finalement, on a le sentiment qu'Enquist les considère toujours un peu comme son Struensee, le médecin personnel du roi, des gamins dans un cas, un intellectuel idéaliste dans l'autre, qui n'ont pas su voir le jeu du pouvoir, les vrais ennemis. «Il faut voir à la fois les mécanismes et les hommes», insiste Per Olov Enquist, qui avait gagné, après la publication de l'Extradition des Baltes, l'étiquette d'écrivain engagé.

|

| Per Olov Enquist |

Per Olov Enquist habite Vaxholm, dans l'archipel de Stockholm, mais reçoit dans son bureau, un vaste appartement encombré de livres et de papiers à même le sol, dans un des immeubles en demi-cercle construits par l'architecte catalan Ricardo Bofill dans un quartier sud de Stockholm.

Vous avez habité à Berlin, Los Angeles, Paris, Copenhague, d'où vient cette bougeotte?

A Berlin, j'avais une bourse d'un an, à Los Angeles, j'étais professeur un an aussi à l'université de Californie. A Copenhague, j'étais marié avec une Danoise, attachée culturelle. J'ai passé quinze ans là, avant de la suivre deux ans et demi à Paris. Et puis retour en Suède..

Une nouvelle femme. C'est toujours pareil. Mais comme écrivain, on peut être mobile, et ça a des avantages. J'ai beaucoup appris de mes séjours à l'étranger, notamment au Danemark, et le Médecin personnel du roi en est une illustration.

Qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire?

C'est une histoire curieuse. Un intellectuel solitaire, Struensee, homme des Lumières, obtient l'inconcevable. Il reçoit tous les pouvoirs durant deux ans. Je crois que la plupart des intellectuels qui écrivent sur les problèmes de société rêvent au plus profond d'eux-mêmes de prendre le pouvoir pour appliquer leurs théories. Cet homme, médecin et idéaliste, fit de son mieux durant deux ans et produit une révolution danoise.. vingt ans avant la révolution française. Cela s'est mal fini mais cela a beaucoup marqué le Danemark et la Scandinavie. Aujourd'hui encore, le radicalisme culturel, né de cette période, est encore vivace. A cela s'ajoute une histoire d'amour avec un personnage féminin, une gamine terrifiée qui va se transformer en une femme très étrange.

Vous décrivez l'éducation assez étonnante du jeune roi danois..

C'est terrible. On écrase un jeune homme sensible dont on dit après qu'il était fou. Mais je ne crois pas qu'il était fou. Je crois qu'il devait se voir comme une sorte de star rock de l'époque, à jeter des meubles par les fenêtres ou détruire une chambre d'hôtel. Un mélange d'agressivité et d'extrême intelligence. En dépit de cette éducation qui l'a aliéné, il parlait couramment danois, français, allemand et anglais et avait une correspondance avec Voltaire.

Lequel de vos personnages vous a le plus touché?

C'est bien la petite reine, que je considérais d'abord comme un personnage assez falot, qui passait son temps à pleurer, mais s'est muée en une femme au destin très intéressant. Mes sentiments vont aussi vers ce pauvre roi, bien sûr. Je crois toutefois que j'ai eu un respect grandissant pour Guldberg, l'homme de la réaction anti-Lumières. Il n'était pas seulement le méchant. Il avait aussi une culture colossale. Quand il a été renversé en 1784, il a fait ce que beaucoup devraient faire, il s'est retiré à la campagne pour continuer à écrire. Il n'était pas un homme méchant. C'était un piétiste conservateur et le piétisme joue là un rôle énorme.

Vous-même, vous avez été élevé dans un contexte très religieux. Cela explique-t-il votre faible pour Guldberg?

Je suis né dans un petit village du grand Nord de la Suède, à mille kilomètres au nord de Stockholm. J'ai habité seul avec ma mère et ma demi-soeur, je l'ai raconté dans la Bibliothèque du capitaine Nemo (1). Dans ce village, il y avait aussi un mouvement du réveil, c'était une église libre-évangélique, avec de nombreux traits extatiques.

Que reste-t-il de cette éducation en vous?

Beaucoup. Ce sont les quinze premières années de ma vie. J'étais trois à quatre soirs par semaine dans la salle des prières. C'était une éducation très stricte, extrêmement fondamentaliste au sein de cette église libre. Ma mère, profondément religieuse, y était très active. Ce qu'il en reste, c'est le fait de savoir que le fondamentalisme est terriblement destructeur. Mais il y a eu beaucoup de bons côtés aussi. J'ai appris les questions qui se posaient: ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'est le sens de la vie, le ciel et l'enfer, la morale, etc. C'était des questions remarquables, des questions existentielles qu'il était précieux de connaître enfant si l'on voulait devenir écrivain! Il n'y avait rien de mauvais dans les questions. C'étaient les réponses, qui étaient fondamentalistes et définitives. Et aujourd'hui, je suis toujours intéressé par ces questions existentielles, toutes ces questions sans espoir sur le bien et le mal, ces questions carrées et simples, que, je crois, il est important de garder à l'esprit dans notre monde très compliqué.

Vous disiez que le médecin Struensee était un intellectuel solitaire. Est-ce votre cas?

Oui, d'une certaine façon, mais j'ai aussi grandi dans un monde très spécifique, dans un contexte suédois, dans ce que l'on appelle ici les mouvements populaires. J'ai grandi dans le mouvement ouvrier, dans celui des tempérants (les ligues antialcooliques sont toujours largement représentées, Ndlr), de l'église libre, du monde sportif. Je suis l'enfant parfait du mouvement populaire suédois. Même au Danemark, c'est dur à expliquer, c'est typiquement suédois et j'ai appris beaucoup de cela.

Comment le décririez-vous?

C'est un mouvement démocratique où des gens qui partagent un même intérêt sport, tempérance ou mouvement ouvrier se rassemblent au niveau de la base. Des petits groupes collaborent. Ce n'est pas dirigé d'en haut mais ça pousse par en bas et cela a imprégné toute la société suédoise.

Vous avez aussi rêvé de prendre le pouvoir?

Oui, comme tous ceux qui s'intéressent à la société, j'imagine. J'écris des textes politiques dans des journaux. Je suis social-démocrate. Mais j'ai compris que la seule façon pour moi d'agir n'était pas d'être un politicien, mais de faire à ma façon, en écrivant. Si j'emploie des mauvais mots, aucune influence. Avec des bons mots, une petite possibilité..

Après «la Bibliothèque du capitaine Nemo», vous aviez décidé de ne plus écrire de romans. Pourquoi?

J'ai écrit ma première pièce de théâtre en 1975 et, chose insolite pour un début, elle a été jouée dans le monde entier en quelques années. Après, j'ai écrit beaucoup de théâtre, et le capitaine Nemo était un peu inhabituel car je décrivais ma propre enfance. J'avais attendu longtemps pour l'écrire, car je ne voulais pas le faire du vivant de ma mère. Mais ensuite, on ne décide pas de ce qu'on écrit. Maintenant, j'ai fait le Médecin. En ce moment, je travaille à un roman et j'écris du théâtre en même temps. Je passe de l'un à l'autre. Ce sont deux graines différentes qui m'enrichissent.

C'est important pour vous?

Oui, car j'ai découvert cela tardivement. Pendant quinze ans, je me suis considéré comme un auteur de roman, point final. Et puis il y a eu ma première pièce, j'ai vu que je pouvais faire autre chose, et j'en suis encore étonné.

Vous êtes l'auteur dramatique suédois le plus joué à l'étranger après Strindberg, comment écrivez-vous pour le théâtre?

Avec pas mal d'espace entre chaque pièce, mais quand j'écris, c'est très vite. J'ai écrit une dizaine de pièces, chacune en deux semaines environ. Je ne pense presque pas. Je m'assied, j'écris, vite, à l'intuition, et la pièce est là. Alors que pour un roman, je compte deux ans. J'ai fait notamment des romans documentaires, comme l'Extradition des Baltes et maintenant le Médecin personnel du roi, qui ont demandé beaucoup de recherches et d'enquêtes. Mon roman actuel, je l'avais démarré il y a huit ans, je l'ai repris, je vais peut-être écrire mille pages, et le reprendre. J'en suis à la deuxième version et je vais en faire une troisième à partir de novembre. Je trouve toujours que j'écris tellement mal au début, avec de longues phrases, tellement de mots. Pour le Médecin personnel du roi, j'ai bien dû écrire trois mille pages comme ça.