Littérature / Les fautes de français des grands écrivains

Maurice Mourier / Contre-enquête / Balzac et Zola

Éric Hazan / Quand Balzac invente Paris

Notre bon gros Balzac / Correspondance

Balzac / Le secret

Ce volume ultime de la correspondance de Balzac, ogre épistolier comme il fut romancier monstre, pose un problème embarrassant au lecteur, qui ne peut que constater sa déception tout en étant incapable, par probité intellectuelle, de l’imputer entièrement aux auteurs aussi érudits que talentueux, Roger Pierrot – hélas ! disparu, il avait consacré sa vie de chercheur à retrouver, collationner, classer les lettres – et son successeur Hervé Yon.

Honoré de Balzac, Correspondance III (1842-1850). Édition établie, présentée et annotée par Roger Pierrot et Hervé Yon. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 367 p., 59 € jusqu’au 31 mars 2018, 65 € ensuite

Avant de m’expliquer là-dessus, une recension des mérites de ce travail universitaire impeccable s’impose. On y trouvera beaucoup d’inédits, surtout d’ordre informatif, qui concernent l’activité périphérique d’un homme prodigieusement occupé, qui traite quotidiennement des questions de gros sous (placer des articles, obtenir des comptes rendus, s’agiter avec frénésie pour faire jouer ses pièces – il rêve toujours de théâtre parce que ça rapporte plus que les livres –, cajoler les acteurs, et bien sûr négocier les contrats qui le lient, le ligotent plutôt, à ses éditeurs), et donne rendez-vous à ses amis au Rocher de Cancale, le restaurant à la mode situé à l’angle de la rue de Richelieu (Balzac a un gîte au 112, où il se cache à ses créanciers sous de faux noms) et des Grands Boulevards. Là, il s’empiffre de fruits de mer, comme un de ses personnages, « le comte de Montriveau […] un gros homme qui avait une incroyable passion pour les huîtres », ainsi que le rappelle Proust dans Contre Sainte-Beuve.

Et en même temps (extensible pour lui), « notre bon gros Balzac », selon la formule mi-attendrie mi-affligée de la fidèle George Sand, vaque à trente-six autres opérations saugrenues, volontiers clandestines (entrevues galantes), le plus souvent nécessaires à sa sauvegarde (régler une partie de ses énormes dettes, sans cesse renaissantes, qui lui coûtèrent l’abandon des Jardies, la propriété campagnarde quasiment inconstructible qu’il laissa finalement aux griffes du plus âpre de ses prêteurs).

Pour la matérielle triviale, il a la belle demeure biscornue du 19 rue Basse à Passy (aujourd’hui la Maison de Balzac, 47 rue Raynouard, commode par ses deux issues de fuite, entre des voies que sépare une dénivellation de plusieurs dizaines de mètres : il est passé par ici, il repassera par là…), sur laquelle règne Louise Breugniot, une quadragénaire solide et plantureuse, anoblie par Balzac en « Mme de Brugnol » (tout comme le propre père du romancier avait changé en Balzac puis de Balzac son patronyme auvergnat de Balssa…)

Mme de Brugnol, servante maîtresse, l’accompagne partout dans le monde. La famille de Balzac, peu austère – la dévotion n’est pas son fort, c’est là sa qualité principale : M. Balzac père, de trente ans plus âgé que sa femme, a multiplié les conquêtes, le baron Hulot de l’œuvre lui ressemble fort ; Mme Balzac mère, à la satisfaction générale, a eu un fils adultérin de M. de Margonne, châtelain de Saché en Touraine, fils chéri – aux dépens des enfants légitimes – qui deviendra une nullité remarquable, il y a une justice ; cette famille accommodante considère la dame de céans comme l’épouse de son maître. Mais Balzac doit cependant la dissimuler avec soin à l’autre, Mme Hanska, devenue veuve le 22 novembre 1841. Dès qu’il apprend la nouvelle, le 8 janvier 1842, Balzac n’a plus qu’une pensée : renouer un lien passablement distendu (les amants se sont perdus de vue depuis le 4 juin 1835 à Vienne, il y a quand même de cela sept longues années !), et désormais aboutir à ce qui, dans son esprit « chimérique », comme dira Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, constituera l’apothéose qui lui est due : un mariage avec « l’Étrangère ».

Or, c’est là que le présent volume déçoit. Les éditeurs scrupuleux sont victimes de leur décision initiale, précisée en 2006, pages LVII-LVIII du premier tome de la correspondance dans la Pléiade : « Le poids démesuré des Lettres à Madame Hanska, leur caractère de journal intime et littéraire – qui aurait été rompu par l’intercalation de la correspondance générale polyphonique, dont le classement chronologique strict serait devenu impossible… » Bref, nous n’aurons pas dans la Pléiade ces lettres-là (elles ont, en 1990, fait l’objet d’une publication complète dont Roger Pierrot était le maître d’œuvre, aux éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2 vol.). « À cette exception près… », nous donnerons tout le reste. « Exception », le mot est joli, quelle exception, en effet !

« Polyphonie », le terme convient à peu près pour le premier opus (1809-1835), où Evelyne Hanska, alors épouse Hanski qui s’ennuie là-bas dans l’Ukraine polonaise sous le joug russe, n’apparaît que par une lettre signée « l’Étrangère » et postée à Odessa (28 février 1832, non retrouvée), suivie dès le 4 avril de la même année par une réponse de Balzac qui inaugure le roman d’amour par lettres connaissant un premier aboutissement lors de la rencontre de Neuchâtel le 25 septembre 1833.

Dans le deuxième volume (1836-1841), publié en 2011, l’absence de cette correspondance capitale est encore moins dommageable, bien que « l’amour de loin » perdure sur le plan rhétorique entre les deux amants de quelques jours. Là encore, l’emploi du mot « polyphonie » – souvent une cacophonie quand il s’agit des épreuves balzaciennes : labeur acharné alternant avec des entreprises désespérées de bâtisseur (les Jardies) ou des voyages farfelus ou carrément insensés (Italie, 1836, en compagnie d’une demoiselle Marbouty déguisée en homme ; Sardaigne en 1836 dans le but illusoire de faire fortune comme concessionnaire d’une exploitation de boues argentifères) – se trouve à peu près justifié.

Madame Hanska

Mais à partir de 1841 ? La vie de Balzac n’est plus dès lors une polyphonie, les péripéties accessoires (commerciales, ménagères) n’y jouant plus un rôle central dans une partition définitivement dominée par l’aventure « étrangère ». Aventure complexe, en grande partie double. D’un côté, il y a l’amour, qui se ravive chez Balzac d’un coup comme un feu mal éteint (mais la suggestion romanesque y est pour beaucoup, et un activisme autoréalisateur qui sait souffler sur les passions pour les faire flamber à nouveau). De l’autre, et c’est moins romantique mais plus vrai, seule l’immense fortune d’Evelyne – en réalité moins immense qu’escomptée, puisque en abandonnant pour épouser un Français sa nationalité « russe » (pratiquement imposée à la Pologne colonisée depuis le partage de 1815) la châtelaine jouissant de millions d’hectares de riches terres agricoles devra les restituer au tsar, son unique propriétaire – apporterait à l’écrivain vieillissant une sécurité financière à laquelle il aspirait de toute éternité.

Donc la correspondance essentielle, celle qui mobilise la moitié du temps dévolu à l’écriture – l’autre étant consacrée aux chefs-d’œuvre pathétiques de la fin, conclusion de Splendeurs et misères des courtisanes et surtout ces deux monuments inséparables, La cousine Bette et Le cousin Pons où Mme de Brugnol devient « la belle écaillère », « la Cibot » –, du moins quand Balzac est à Paris, car il vadrouille beaucoup et s’épuise ces ultimes années-là en compagnie d’« Eve », de sa fille et de son gendre, à travers l’Europe, c’est celle qu’au cours de nuits fébriles il rédige à l’intention de la promise.

Cette dernière ne cède que lentement. Il faut donc la circonvenir de protestations de fidélité, se débarrasser de Mme de Brugnol, trouver une issue vraisemblable à la ténébreuse affaire des lettres de Mme Hanska, volées (?) par la servante maîtresse comme moyen de chantage (?), finalement récupérées par Balzac et sacrifiées par lui (brûlées) sur ordre d’« Eve », acheter une maison, la meubler, aplanir mille tracas.

La polyphonie est toujours là, en musique de fond, mais éclipsée par le solo magnifique et troublant de ce piano nocturne, en premier plan sonore, dominant le concerto de toute la puissance de l’idée fixe, et infiniment séduisant de souplesse enjôleuse, de stratégies concertées, de menteries déconcertantes. Tout cela aboutira, enfin, au résultat désiré, à ce mariage supposé salvateur du 14 mars 1850 en l’église Sainte-Barbe de Berditcheff, mais l’issue, fatale comme la malheureuse épopée du Cousin Pons, aura lieu cinq mois à peine plus tard : Balzac mourra à Paris, dans la maison tombeau, d’« hypertrophie du cœur » (insuffisance cardiaque d’origine ancienne et probablement syphilitique, aggravée par un surmenage et une hygiène de vie suicidaires), ayant scarifié, comme il l’avait lui-même prophétisé dès La peau de chagrin, sa propre tragédie sur son propre cerveau fourbu.

Si vous enlevez Mme Hanska de la décennie tronquée 1841-1850, que reste-t-il ? Des rogatons ? Non, pas à ce point et on aura raison d’acheter tout de même ce livre pour ses beaux restes : le roman douloureux de la mère et du fils, nourri des peines inoubliées de l’enfance, et qui explique le fond sinistre de tant d’œuvres, un flot de notes remarquables, un répertoire des personnages indispensable.

Mais si, à côté de ce volume de la Pléiade, vous n’ouvrez pas le volume des Lettres à l’Étrangère signalé plus haut, en effectuant vous-même « l’intercalation » jugée à tort nuisible par les éditeurs mal avisés sur ce point, vous ne comprendrez rien à l’art de l’échange épistolaire mené en toute virtuosité de plume et débordements d’âme par un écrivain si génial et si désarmant en ses sincérités parallèles qu’on lui pardonne tout, comme le disait (encore) Proust, négligences et contes bleus compris.

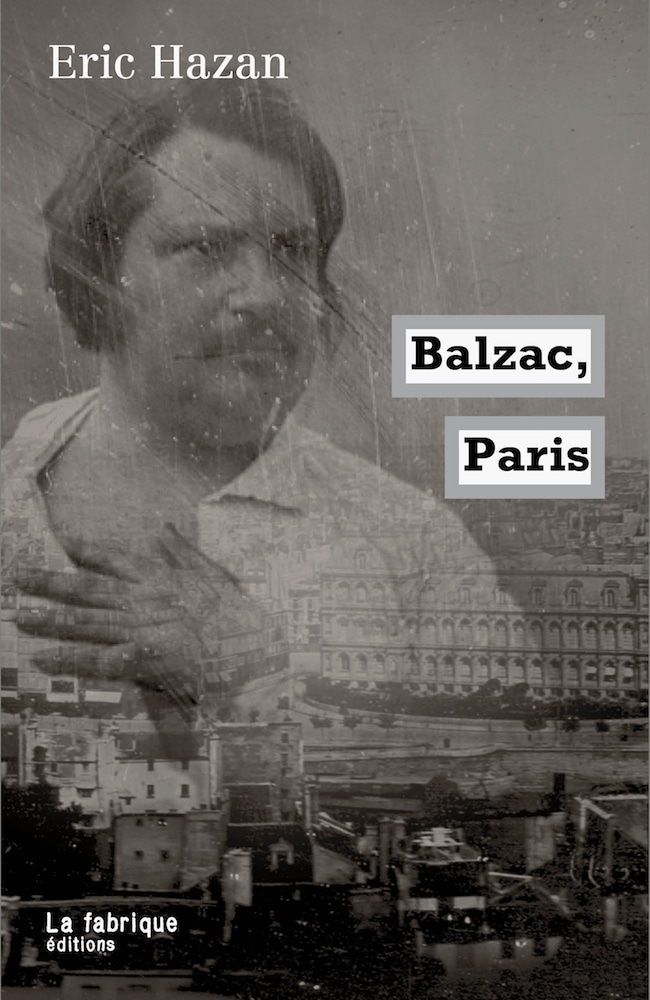

Il est rare qu’un excellent livre bénéficie d’une aussi excellente couverture. Le montage de deux daguerréotypes qu’a effectué Jérôme Saint-Loubert Bié pour le travail d’érudition empathique d’Éric Hazan sur le Paris de La Comédie humaine associe avec la plus grande intelligence le fameux portrait, dû à Louis-Auguste Bisson, qui montre le plus beau Balzac (chemise ouverte sur un poitrail de taureau, main étalée sur le cœur, regard fulgurant) au Paris brumeux de son siècle, auquel il se surimpose.

Éric Hazan, Balzac, Paris. La Fabrique, 209 p., 14 €

Jean-François Nebel, Les secrets du café mythique d’Honoré de Balzac. Historiae éditions, 177 p., 19,50 €

On pense alors immédiatement au gigantesque Fantômas, le héros d’Allain et Souvestre, qui, placardé sur les murs de la capitale pour la sortie du serial de Louis Feuillade en 1913, fit à juste titre délirer les surréalistes. Cette couverture en noir et blanc, épatante, du livre d’Éric Hazan, dit d’un seul coup presque l’essentiel : le Paris de Balzac n’est pas un des écrins où son génie visionnaire et sa puissance de création poétique ont trouvé à s’épanouir, c’est une ville fantasmatique née de lui seul, qu’il a entièrement créée grâce à la baguette magique de sa plume.

Encore faut-il être et se maintenir au niveau de cette entrée en scène mirobolante par le porche de la couverture. Éric Hazan y parvient aisément, non seulement parce qu’au fil des pages il déploie une connaissance exhaustive de l’œuvre formidable dont il éclaire les recoins, suit les rues, scrute les quartiers à la mode et ceux qui le sont moins, mais surtout parce qu’il propose au lecteur beaucoup plus que Balzac (l’écrivain, l’homme public, le semeur de créanciers, l’amoureux des dames, le marcheur, le gastronome), et que ses personnages (De Marsay au faubourg Saint-Germain, les commensaux de la pension Vauquer au Quartier latin, le cousin Pons sur les Grands Boulevards), tout, créateur et créatures patrouillant inlassablement à travers le dédale de la ville réelle qu’ils transforment en caverne d’Ali Baba ou en grotte d’Aladin.

Éric Hazan © Hannah Assouline

En vérité, c’est une analyse pénétrante du monde littéraire parisien tout entier, où Balzac se meut comme un poisson dans l’eau, louvoyant entre les « libraires », qui sont les éditeurs de ce temps-là, les journaux où s’ébattent les loustics cultivés et cyniques de Splendeurs et misères des courtisanes, les restaurants, tel ce « Rocher de Cancale » que j’avais toujours cru sis carrefour Richelieu-Drouot (emplacement de l’actuel « Cardinal »), à cause du fait qu’en face Balzac avait chez son tailleur un de ses domiciles clandestins, et qui en réalité se trouvait rue Montorgueil, artère comme aujourd’hui dédiée à la bonne bouffe, le Rocher de Cancale abhorré des éditeurs de Balzac qui les y ruinait en commandant à leurs frais et à son usage un cent d’huîtres…

Mais ce diable de coureur des avenues et des venelles (lui qui ne travaille que la nuit fait chaque jour des kilomètres à pied) fréquente aussi les théâtres car il compte en vain faire fortune grâce à la scène. Et il rencontre une foule d’amis de tous milieux (sauf le milieu ouvrier, qu’il ignore), et nombre de belles dames, le plus souvent bien plus âgées que lui, lui ouvrent ici ou là leurs salons, leurs bras, parfois leur lit, d’un Paris l’autre.

Ce Paris traversé, sillonné, habité en plus d’une de ses provinces – Éric Hazan appelle Balzac « un migrateur » –, est toutefois loin d’être exhaustif, comme le révèlent les cartes dessinées pour ce livre, celle des Halles où le pauvre et honnête homme qu’est le parfumeur César Birotteau s’agite afin de conjurer une faillite qu’il n’évitera pas ; celle de la Chaussée d’Antin jouxtant les Grands Boulevards (rue Saint-Lazare s’abrite le boudoir d’amour et de mort de l’extraordinaire Fille aux yeux d’or) ; celle du Quartier latin (Illusions perdues) ; celle du Marais où le romancier a longtemps vécu.

Des pans entiers de Paris sont hors Comédie humaine, la capitale balzacienne se réduisant à ses quartiers bourgeois, parfois passés de mode, comme le Marais de cette époque. Ce n’est pas un Paris de la réalité (la ville est encore populaire aux trois quarts), Balzac n’étant pas un auteur réaliste bien qu’il sache tout voir, mais un puissant plasmateur qui invente Paris, y installe ses rêves, sa frénétique poésie du désir et de la possession, mais aussi du drame et du désastre. Quelle introduction au fantastique balzacien que ce parcours d’une ville plus vivante, plus séduisante, plus terrifiante dans l’œuvre reine qui la magnifie que dans ce qui aurait pu n’être qu’un guide d’une cité historiquement datée !

Pour le plaisir de la découverte, on associera à ce beau texte l’amusant et instructif essai que Jean-François Nebel, président de l’Institut français de caféologie, a consacré à un aspect certes mineur de la fabrique balzacienne, mais néanmoins utile à connaître, essai élégamment préfacé par Yves Gagneux, directeur de la Maison de Balzac, qui fait le point sur le rôle décisif du café dans la vie et dans l’œuvre du romancier. On y mesurera la phénoménale addiction de Balzac à ce que l’auteur, caféophile et non caféomane selon ses propres termes, appelle justement une drogue dure. Songez donc : de la savante étude proposée aux pages 49 à 65 du livre de Jean-François Nebel, il ressort que la consommation balzacienne était vraiment exceptionnelle – et tout à fait excessive – puisqu’il buvait entre 17 et 25 tasses de café par jour, ou plutôt par nuit, soit environ un paquet de 250 grammes de Bourbon, ou encore, si l’on examine la teneur en produit actif de ses mélanges personnels et la méthode d’infusion utilisée dans la cafetière en porcelaine de Limages « à la Du Belloy » offerte dès 1832 par sa meilleure amie (en tout bien tout honneur), la provinciale Zulma Carraud, correspondante d’élite de sa maturité, une quantité de caféine « cinq à dix fois supérieure au niveau maximal recommandé par les autorités de santé européennes » aujourd’hui.

Faut-il conclure que Balzac est mort de ce type d’excès, et non pas seulement de la syphilis précoce que soignait en toute discrétion professionnelle le bon docteur Nacquart, son ami, modèle de l’immortel Horace Bianchon ? Même les crabes du trentième siècle n’en sauront jamais rien, me semble-t-il.

Naturellement, l’enquête ne date pas d’hier – à peu près rien ne date d’hier. En tout cas, en France, une fois la bourgeoisie aux commandes, soit vers la fin du premier quart du XIXe siècle, sur fond de montée en puissance du journalisme, on s’est mis à enquêter dur afin d’approvisionner les cabinets de lecture en « histoires vraies ».

Balzac débutant n’allait pas seulement espionner, pour son plaisir pervers de voyeur invisible, les couples d’ouvriers en les suivant à la trace comme un voleur, ainsi qu’il le raconte dans l’exorde flamboyant de Facino Cane. Il interviewait sérieusement une de ses maîtresses, la duchesse d’Abrantès, de quinze ans son aînée, ex-épouse du général Junot, sur l’aristocratie militaire du temps de l’Empire et sur les campagnes de Napoléon, ou bien son amie de Touraine Zulma Carraud sur les arcanes de la vie de province. Tous enseignements puisés aux meilleures sources qui se retrouvent dans les nouvelles qu’il vendait à la presse en plein essor ou dans ses livres.

Quant à Zola, dans le dernier quart du même siècle, qui allait être aussi prodigieusement riche en invention littéraire qu’en découvertes scientifiques ou en merveilles picturales, on sait qu’il poussa le zèle, dans la recherche de l’authenticité de ce qu’on n’appelait pas encore « le vécu » – mais le grouillement charnel était là –, jusqu’à prendre des notes dans les maisons closes, une fille sur les genoux, pour les besoins d’une enquête sur les mœurs parisiennes qui allait fournir en matériaux récoltés sur le vif le récit des amours vénales de sa Nana (1879).

À partir de ce moment-là, celui du triomphe, jusqu’aujourd’hui non remis en question, de la culture bourgeoise et du capitalisme qui en est inséparable, triomphe en même temps du roman parvenu à rejeter dans l’in pace des livres qu’on lit peu les autres formes canoniques de la littérature, notamment la poésie mesurée mais aussi bien débridée (dans la prose), journalisme et littérature naviguent plus ou moins de conserve. Et l’investigation, attentive ou superficielle (le plus souvent), semble être le socle indispensable d’une activité littéraire de plus en plus envisagée comme un métier.

C’est donc un truisme de considérer que l’enquête est au cœur de la littérature. Mais c’est en même temps une de ces données immédiates qui ne révèlent leur caractère approximatif (et, en matière d’art, approximatif signifie le plus souvent faux) qu’au prix de quelque ajustement.

D’abord, si en effet écrire des textes, réussis ou ratés, méritant d’être appelés littéraires revenait, en fin de compte, à produire des romans où se reconnaîtrait seulement une époque – celle du lecteur –, même si la critique, dans sa noble fonction, devait avoir du mal à rendre cette pertinence textuelle évidente aussitôt pour tous, en prouvant par exemple que Les Rougon-Macquart sont effectivement ce qu’ils ont promis d’être, « une histoire naturelle et sociale » d’une certaine famille à un certain moment de la France, alors on ne voit pas pourquoi l’activité mise en branle pour instruire le public de la vérité de son temps se distinguerait d’un excellent journalisme.

La vulgate actuelle (littérature = journalisme de haut vol) trouve d’ailleurs son assise inébranlable dans la porosité de moins en moins problématique entre les deux mondes, celui de la création dite littéraire et celui des médias, porosité rendue éclatante, de façon toute naturelle semble-t-il, par le fait que le journalisme est considéré aujourd’hui comme l’antichambre de la création et que bien rares sont les journalistes patentés qui ne se lancent pas un jour ou l’autre dans le roman.

Émile Zola, par André Gill dans « Les Hommes d’aujourd’hui », septembre 1878, n° 4

Publier des articles, en particulier des articles d’actualité, est un métier. Écrire du romanesque, un degré tout juste un peu supérieur du même métier. De nombreux faits annexes viennent étayer cette certitude. Ainsi des universités de plus en plus nombreuses suivent-elles l’exemple américain en proposant à leurs étudiants des cours de « creative writing », qui préparent aussi bien à la production d’articles, contes, nouvelles, qu’à celle de romans. Ce qui conduit tant d’honnêtes gens à vouloir eux aussi écrire l’histoire de leur vie, et cela fort légitimement : si la littérature est un métier, il peut s’apprendre.

De même, sont confortés dans la même croyance des vertus de l’apprentissage nombre (ou la majorité) des éditeurs en herbe, persuadés que leur métier à eux (quel siècle à métiers !) consiste à « accoucher » leurs auteurs, leur apprenant en somme à écrire puisqu’il s’agit d’un métier et qu’il n’y a rien de plus exaltant, n’est-ce pas, pour un maître en écriture (tel se voit le jeune éditeur, en vertu souvent d’une onction qu’on a peine à qualifier : jupitérienne, peut-être), que de transformer l’apprenti docile et bien intentionné en compagnon .

Dans un tel contexte, on ne s’étonnera pas que la presse ait rappelé, avec un frémissement de stupeur, lors du décès accidentel de Paul Otchakovsky-Laurens, que cet éditeur singulier se refusait à opérer (ou faire opérer) quelque modification que ce fût sur un manuscrit à lui adressé, choisissant plutôt d’exercer à son encontre le droit (régalien) de vie ou de mort.

Or il suffit de renoncer une fois pour toutes à cette « évidence » : la littérature est un métier, pour conclure que P.O.L. avait raison. Et en déduire par raisonnement inverse que, la littérature n’étant pas un métier mais (sans préférence aucune) une vocation, une folie, un vice, une passion, un désir, toujours déçu, de se mesurer au génie des autres, c’est-à-dire de péter plus haut que son cul, et le travail de l’enquêteur un métier bien répertorié, réel, indiscutable, eh bien ! l’enquête n’a rien à voir avec la littérature.

Balzac, Zola, des réalistes dit-on, ne sont pas des enquêteurs mais, comme Albert Béguin l’a dit du premier, et comme on peut le dire également du second, des « visionnaires ». Vautrin ne nous fascine pas parce qu’il est un truand plausible, bien peint d’après nature, mais parce qu’il jaillit tel un frère obscur de l’imaginaire d’un auteur qui enfante des prodiges et s’en enchante. Nous n’aimons pas Nana parce qu’elle est la photographie exacte d’une « lionne » fin de siècle, mais parce que Zola désirait furieusement cette créature de son rêve. Elle porte, plus encore que la violence hypocrite d’une époque, la violence d’une écriture qui vacille et la transforme, là, au fil de la page, en la rousse femelle du lion, une animale couleur de frustration sexuelle et de désert. Si Zola n’était qu’un « naturaliste » de stricte obédience, qui le lirait encore ?

Pourtant, il est excessif de lancer que l’enquête n’a rien à voir avec la littérature. Elle n’a pas tout à fait rien à voir avec elle, mais à condition de donner au mot enquête un sens bien particulier. Penser tandis qu’on vit, qu’on va, qu’on vaque, qu’on se livre, comme le Socrate de Rabelais, à toutes sortes d’occupations dont les 9/10e, bien entendu, sont absurdes, inutiles, dangereuses pour soi-même et pour autrui, idiotes, insensées, c’est sans une seconde de répit enquêter sur le monde, sur ce que j’y fais ou n’y fais pas, sur ce que les autres y trament. Il serait donc totalement erroné de supposer un seul instant qu’on puisse s’abstraire de ce magma de façon à écrire une œuvre « pure », que certains ont néanmoins tentée.

Mais même Raymond Roussel, qui pouvait affirmer à juste titre dans Comment j’ai écrit certains de mes livres : « Chez moi, l’imagination est tout », se trouvait nolens volens si collé à la réalité ambiante de son temps d’expansion coloniale et de formidable progrès technique que lui aussi traduisait le monde, comme dit Michaux, lui qui aurait tant espéré (et Michaux donc !) s’en affranchir.

La littérature, disons la bonne, traduit le monde mais c’est de surcroît et comme par raccroc. Proust n’enquête pas sur le salon empesé où monsieur de Norpois s’écoute parler, pas plus qu’il ne raconte sa vie. Mais qui peut le plus peut le moins. En montant ce chef-d’œuvre d’imagination en allée qu’est l’architecture de la Recherche, ce livre monstre où, si l’auteur enquête, ce n’est que sur lui-même décliné en tante Léonie, Swann, Charlus, Jupien, Basin de Guermantes, il livre aussi, et comme en se jouant, la plus révélatrice radiographie d’un monde sur lequel le journalisme le plus affûté, à grand renfort de tonnes d’enquêtes dans l’ensemble fort estimables, n’aura accumulé que du papier avec lequel, le lendemain, le cuistot du Ritz, fatigué, enveloppera des tripes de poisson.

Michel Foucault

Le silence des fous

I l est considéré comme l’auteur en sciences humaines le plus cité au monde. Le philosophe Michel Foucault, né à Poitiers en 1926 et mort à Paris en 1984, passait beaucoup de temps dans les bibliothèques et dans les bars gays, toujours à la recherche des marques de rupture dans la culture. Il s’intéressait spécialement à l’histoire récente, aux changements intervenus ces trois derniers siècles dans les rapports entre le pouvoir et le savoir.

Sa curiosité effrénée lui a permis d’étudier des objets habituellement méprisés par la philosophie : la folie, la police, la prison, l’hôpital, la sexualité. Sa propre dinguerie l’a autorisé à s’intéresser à ceux qu’il nommait les hommes infâmes : les fous, les hermaphrodites, les parricides, les indigents. Tous ceux qui font paniquer les organisations.

Passionné par l’histoire des changements sociaux, Foucault a lui-même créé un changement dans la manière de construire le savoir philosophique et sociologique, en y intégrant le corps, le sexe, la déviance, la mort, la vie quotidienne.

Nommé au très académique Collège de France à seulement 43 ans, Michel Foucault écrivait autant pour des publications universitaires que pour Le Gai Pied, le journal militant pour la cause homosexuelle. Très engagé à gauche, il donnait beaucoup d’entretiens, il parlait souvent à la radio, où il avait aussi produit des émissions, dont une série sur le langage et la folie. Il aimait expliciter plutôt qu’expliquer, il excellait à démonter les rouages de nos institutions.

Michel Foucault s’est particulièrement intéressé aux raisons et aux moyens qu’une société se donne pour exclure certains de ses membres. C’est dans son Histoire de la folie à l’âge classique qu’il raconte « le grand enfermement ». Un jour de recherches à la Bibliothèque nationale, Foucault tombe sur un carton poussiéreux qui va le régaler : il contient des registres d’internement à l’Hôpital général aux xvii e et xviii e siècles. « Un hôpital qui n’avait rien d’hospitalier, c’était plutôt une grande prison où les gens étaient gardés à vue, et souvent à vie 1 . » Plongé dans les archives de la police, Foucault découvre par exemple qu’un jour d’avril 1657 on a arrêté à Paris à peu près 6 000 personnes. Soit un centième de la population. C’est comme si, dans le Paris d’aujourd’hui, on arrêtait 20 000 personnes en une journée. Et comme dit Foucault, ça fait du monde, on en entendrait parler.

Vous me direz, si on comptait, on arriverait peut-être à ce nombre de clochards et autres indésirables qui encore aujourd’hui sont prestement et régulièrement raccompagnés loin du centre des villes.

C’est un édit de 1656 qui avait ordonné l’enfermement des pauvres, une pénalisation de la misère qui prendra par la suite des formes un peu différentes, mais qui perdurera ou se renforcera jusqu’à nos jours. Foucault : « Ces gens, on les emmenait à l’Hôpital général. Pourquoi ? Oh bien, parce qu’ils étaient chômeurs, ils étaient mendiants, ils étaient inutiles, c’étaient des libertins, c’étaient des excentriques, c’étaient aussi des homosexuels, des fous, des insensés. »

Les chômeurs, au trou ! Mais comment n’y avions-nous pas pensé plus tôt ?

Plutôt que de s’embêter à maquiller le programme du Medef, la ministre du Travail ferait mieux de dire tout haut qu’elle ne supporte pas les chômeurs, les inutiles, les pauvres, les indigents, tous ceux qui ne sont pas en marche. Elle hésite entre les interdire, les interner, les embastiller, les effacer – et pas seulement des statistiques.

Vous pensez que c’est de la politique-fiction ? Pourtant, regardez, aujourd’hui, en 2018, en Tchétchénie ou au Maroc, on jette des gens en prison parce qu’ils sont homosexuels, on les torture, on les tue et, somme toute, ça n’émeut pas grand monde. r

1. « Le silence des fous », dans La Grande Étrangère, de Michel Foucault (éditions EHESS).

|

| Michel Foucault |

Le philosophe et essayiste Michel Foucault. © OZKOK/Archives SIPA

Pourquoi l’essayiste français Guy Sorman, 77 ans, a-t-il choisi ce moment pour sortir du silence ? Dans son Dictionnaire du Bullshit (éditions Grasset) paru fin février, il accuse Michel Foucault (1926-1984) d’actes pédocriminels et revient sur un séjour à Sidi Bou Saïd où il a côtoyé le philosophe français qui vivait dans le village et enseignait la philosophie à la Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis depuis 1965.

IL Y AVAIT DES ENFANTS DE 8, 9, 10 ANS, QUI LUI COURAIENT APRÈS. IL LEUR JETAIT DE L’ARGENT EN LEUR DISANT : « RENDEZ-VOUS À 22 HEURES À L’ENDROIT HABITUEL »

« Ce sont des choses parfaitement ignobles avec de jeunes enfants, des choses d’une laideur morale extrême » assène encore Guy Sorman il y a quelques semaines sur le plateau de France 5. Avant de préciser, au cours d’un entretien accordé il y a quelques jours au Sunday Times : « Il y avait des enfants de 8, 9, 10 ans, qui lui couraient après, raconte-t-il. Il leur jetait de l’argent en leur disant : “Rendez-vous à 22 heures à l’endroit habituel.” » Des accusations qui reposent donc sur les souvenirs de Guy Sorman.

À Sidi Bou Saïd, beaucoup se souviennent encore de l’homme introverti et ascétique qui avait emménagé en 1966 Place Sidi Hassine dans une maison ouverte sur la baie de Tunis. Sidi Bou Saïd vivait à l’époque un syncrétisme entre le mode de vie ancestral et codé des notables tunisois et une population plus cosmopolite. Le village maraboutique, qui n’avait autorisé l’accès aux non-musulmans qu’à la fin du XIXe siècle, était devenu avec l’après-guerre, le repaire d’artistes et d’intellectuels. « Un phalanstère magique, préservé et privilégié » se souvient un riverain du temps où « le vendeur de cartes postales n’avait pas remplacé le marchand de légumes devant le Café des Nattes ».

Les témoins de cette époque bohème ne semblent pas conserver les mêmes souvenirs que Guy Sorman : « Personne ne dénonce les actes d’autres illustres visiteurs, comme André Gide, qui ne cachaient pas leurs penchants », commentent les habitués du Café des Nattes. Le village avait adopté le philosophe et ami du journaliste Jean Daniel, un inconditionnel épris des lieux. Certains ont encore des anecdotes sur ces années 1966-1968 où Foucault écrivit L’Archéologie du savoir face à la Méditerranée.

L’un d’eux raconte combien le village avait ri quand l’employée de maison de Foucault avait poussé les hauts cris après que son fils lui eut traduit en arabe l’incipit d’Ainsi parlait Zarathoustra. « Dieu est mort et personne ne me l’a dit » hoquetait-elle en cherchant confirmation auprès du voisinage, sûre que « les livres ne mentaient pas ». Ce temps-là était aussi celui de l’agitation et de la mobilisation des étudiants en Tunisie. « J’ai fait mai 68, en mars 68 à Tunis » rétorquait Foucault au philosophe Herbert Marcuse qui lui reprochait de ne pas avoir été présent durant les évènements de mai à Paris. Durant ces mois intenses en débats et actions, il a conçu une réelle admiration pour la détermination des jeunes Tunisiens du mouvement de gauche Perspectives, dont la répression lui a inspiré Surveiller et punir (1975).

C’est cet homme, qu’un demi-siècle plus tard, Guy Sorman accuse d’avoir emmené de jeunes enfants dans le cimetière de Sidi Bou Saïd pour s’y livrer à des actes sexuels. L’idée de bacchanales autour des tombes choque les villageois : « Comme dans tout village, on n’est jamais seul et le cimetière, surtout sur cette terre maraboutique, est un lieu sacré que nul n’oserait profaner pour ne pas contrarier la baraka de Sidi Jebali, saint patron des lieux » réagit un « fils de Sidi Bou Saïd ».

« FOUCAULT N’ÉTAIT PAS PÉDOPHILE MAIS ÉTAIT SÉDUIT PAR LES JEUNES ÉPHÈBES. DES GARS DE 17 OU 18 ANS QU’IL RETROUVAIT BRIÈVEMENT DANS LES BOSQUETS SOUS LE PHARE VOISIN DU CIMETIÈRE. »

Moncef Ben Abbes, véritable mémoire du village, est catégorique : « Foucault n’était pas pédophile mais était séduit par les jeunes éphèbes. Des gars de 17 ou 18 ans qu’il retrouvait brièvement dans les bosquets sous le phare voisin du cimetière. » La majorité civile est alors fixée à 20 ans. Une précision proche de celle de Jean Daniel qui rapportait dans un portrait de Michel Foucault à Sidi Bou Saïd qu’« il était, le plus discrètement du monde, homosexuel. Sans les rumeurs des petits voyous du village, personne ne s’en serait douté ».

Le philosophe français était en tout cas dans le viseur des autorités qui souhaitaient l’écarter de l’université et l’expulser en raison de son soutien au soulèvement étudiant de gauche.

FATHI TRIKI ASSURE LUI QU’« IL N’A PAS ÉTÉ CONTRAINT DE QUITTER LA TUNISIE MAIS AVAIT DÉJÀ SIGNÉ AVEC LA FACULTÉ DE VINCENNES »

A cette époque, le ministre de l’Intérieur n’est autre que Béji Caïd Essebsi (1926-2019), né à Sidi Bou Saïd. « Il n’aurait toléré aucun scandale, mais savait que le village s’auto-régulait. Deux auteurs d’actes pédophiles ont été très discrètement bannis du village bien qu’étant fils de notables » rapporte un proche de l’ancien président de la République.

Les témoignages divergent sur les raisons du départ de Michel Foucault. Kerim Bouzouita, spécialiste en communication politique se réfère à Daniel Defert, compagnon du philosophe dont il a recueilli les propos pour sa thèse, estime que Foucault aurait été poussé vers la sortie après le témoignage compromettant d’un individu de 18 ans avec qui il aurait eu une relation sexuelle et qui aurait été soudoyé par la police politique. L’ancien doyen de la Faculté de Sfax et disciple de Foucault, Fathi Triki assure lui qu’« il n’a pas été contraint de quitter la Tunisie mais avait déjà signé avec la faculté de Vincennes ». « Ce qui se raconte là est très malsain » conclut-il.

JEUNE AFRICA