|

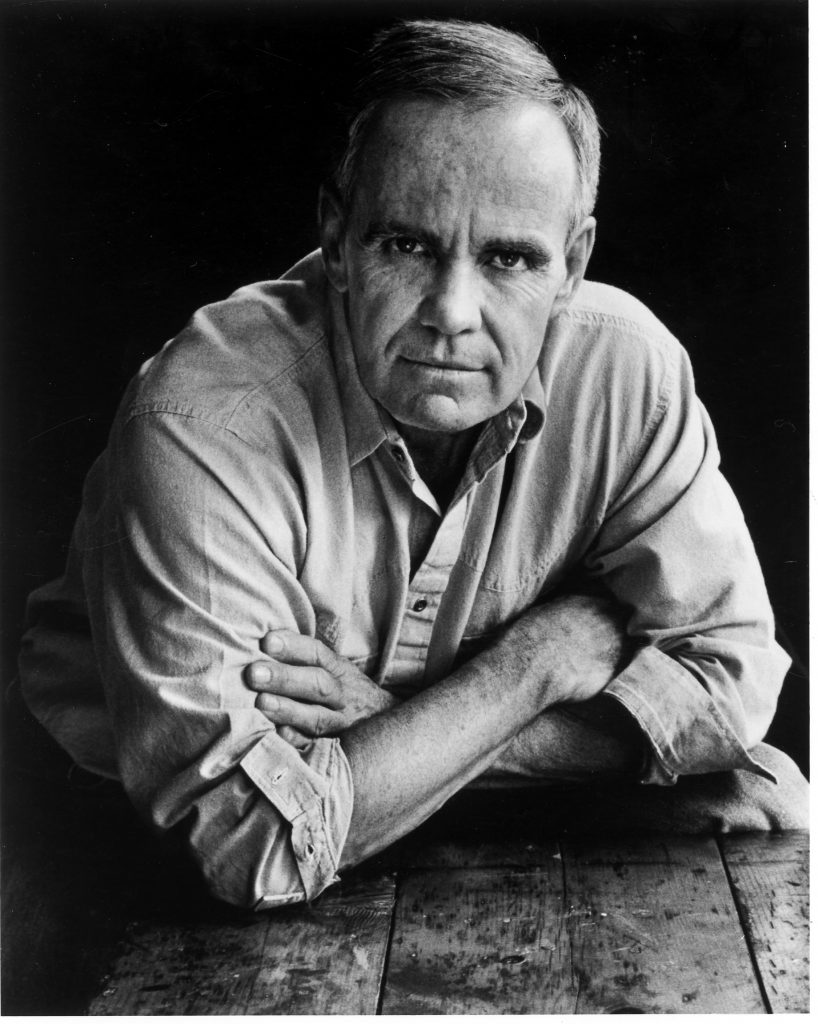

| Cormac McCarthy |

Cormac McCarthy, encore plus noir

Dans «La Route», l'écrivain américain retrace l'épopée d'un père et d'un fils dans un monde dévasté.

Cormac McCarthy. La Route. Trad. de François Hirsch. L'Olivier. 245 p.

André ClavelSamedi 12 Janvier 2008

Cormac McCarthy est un homme des lointains. Pied à l'étrier, ce taiseux traverse la littérature américaine en solitaire, pour mieux orchestrer l'étourdissant staccato d'une œuvre qui ressemble à un gigantesque sabordage. Et qui met en scène des vagabonds, des baroudeurs aux semelles brûlées par les flammes de l'enfer, des desperados qui ne cessent de cavaler vers l'abîme, le mors aux dents et la rage au cœur. Violentes, sauvages, dépecées par les griffes du néant, les histoires que raconte McCarthy sont celles d'une humanité qui a sombré dans la folie, pour toujours. Dans son pays, l'auteur de la Trilogie des confins fut longtemps boudé par les lecteurs mais lorsqu'il décrocha le National Book Award en 1992 - il avait la soixantaine -, l'Amérique réalisa enfin qu'elle possédait un nouveau Faulkner. Puis l'Europe découvrit à son tour cet ange noir dont la voix pascalienne lance ses imprécations en direction d'un au-delà indifférent, tragiquement silencieux, car il n'y a pas la moindre trace d'espérance - ni de rédemption - dans les romans de McCarthy. Même si, comme le vieux Job, il ne cesse d'apostropher le Ciel pour qu'il répande un peu de lumière sur nos ténèbres.

Cormac McCarthy est un homme des lointains. Pied à l'étrier, ce taiseux traverse la littérature américaine en solitaire, pour mieux orchestrer l'étourdissant staccato d'une œuvre qui ressemble à un gigantesque sabordage. Et qui met en scène des vagabonds, des baroudeurs aux semelles brûlées par les flammes de l'enfer, des desperados qui ne cessent de cavaler vers l'abîme, le mors aux dents et la rage au cœur. Violentes, sauvages, dépecées par les griffes du néant, les histoires que raconte McCarthy sont celles d'une humanité qui a sombré dans la folie, pour toujours. Dans son pays, l'auteur de la Trilogie des confins fut longtemps boudé par les lecteurs mais lorsqu'il décrocha le National Book Award en 1992 - il avait la soixantaine -, l'Amérique réalisa enfin qu'elle possédait un nouveau Faulkner. Puis l'Europe découvrit à son tour cet ange noir dont la voix pascalienne lance ses imprécations en direction d'un au-delà indifférent, tragiquement silencieux, car il n'y a pas la moindre trace d'espérance - ni de rédemption - dans les romans de McCarthy. Même si, comme le vieux Job, il ne cesse d'apostropher le Ciel pour qu'il répande un peu de lumière sur nos ténèbres.

Il y a un an, sortait en librairie Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, un roman où, pour la première fois, l'ermite d'El Paso se laissait submerger par le tsunami d'un scénario répétitif et caricatural. Avec, dans le rôle principal, un tueur psychopathe qui nous aspergeait d'hémoglobine jusqu'à saturation, façon Terminator. En attendant la version cinématographique de ce livre (voir ci-dessous), voici La Route, le nouveau McCarthy. Magistral. Envoûtant. Et démoniaque. Nous sommes dans une Amérique - mais est-ce bien encore l'Amérique? - où les prédictions bibliques se sont réalisées: l'apocalypse a balayé les hommes et les paysages, brûlant de son napalm les villes, les terres, les routes, les montagnes. Punition divine? Châtiment métaphysique? Cataclysme nucléaire? Pas de réponse. McCarthy n'explique rien - pour éviter de sombrer dans le roman d'anticipation, encore trop rassurant à ses yeux - et se contente de laisser errer sa plume sur des espaces désolés, recouverts de la même cendre grise, des mêmes décombres sinistres - asphalte éventré, maisons saccagées, cités dévastées, cadavres pétrifiés.

Le Mal a gagné. Rien, il n'y a plus rien. Juste cette neige qui tombe en déluge, silencieusement, inlassablement, tandis que deux rescapés sans nom - un homme et son fils - poussent un caddie de supermarché où ils ont entassé quelques vivres et une poignée d'outils. Ils crapahutent vers la mer, franchissent des cols effrayants, dorment sous une bâche «dans des nuits obscures au-delà de l'obscur». Ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim. Parfois, gourdins au poing, visages grotesques, des hordes de cannibales se profilent au loin, comme dans Mad Max: ce qui reste d'humanité, dans ce pandémonium, est retourné à la barbarie, à la bestialité la plus sordide.

«Dieu n'a jamais parlé», lance le père à son fils, qui ne comprend rien à cette malédiction. La Route, c'est Pompéi sculpté par Beckett, avec une référence discrète au Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Mais les deux rescapés, cette fois, ne pourront pas réinventer la civilisation dans ce monde calciné, et leur odyssée se terminera au bord d'un rivage sans horizon, fouetté par les vents sauvages. Reste la folle tendresse d'un père qui s'escrime à préserver une braise d'innocence dans le cœur de son enfant. En le serrant contre lui, pour que la vie ne s'éteigne pas. Laconique, minimaliste, dénuée de tout pathos, cravachée par une rage incendiaire, La Route est une fable sur notre précarité, le récit parfois biblique de la fin de l'humanité. Punie par elle-même, sans doute. Et bientôt recouverte d'un linceul de neige. «Un seul flocon gris qui descendait, lentement tamisé. Il le saisit dans sa main et le regarda expirer là, comme la dernière hostie de la chrétienté.»

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire