|

| Blutch |

Blutch: «Herbie Hancock m’a plus influencé que Franquin»

Figure de proue de la bande dessinée d’auteur, Blutch est l’invité d’honneur du Festival BDFIL, de Lausanne. Rencontre avec un créateur protéiforme passé de Mickey à Resnais.

Antoine Duplant

Publié vendredi 4 septembre 2015 à 20:09

Blutch: «Herbie Hancock m’a plus influencé que Franquin»

Figure de proue de la bande dessinée d’auteur, Blutch est l’invité d’honneur du festival BD-FIL de Lausanne. Rencontre avec un créateur protéiforme passé de Mickey à Resnais

Il aurait pu s’appeler Barkson, ou Fils de Rahan, ou Mitchumson, ou Hincky Luke, ou Placid Brando, ou Chris Wayne, ou Muzo McQueen… Mais il s’appelle Blutch. Parce que ses copains d’école lui trouvaient une ressemblance physique et morale avec Blutch, le petit caporal «mal embouché, tire-au-flanc, râleur» des Tuniques bleues, de Lambil et Cauvin.

|

| Blutch |

Il assume le parrainage. Le sobriquet est resté, c’est son nom d’auteur, tout le monde l’appelle Blutch, y compris ses parents. ll est pourtant né Christian Hincker, le 27 décembre 1967, à Strasbourg. Les albums du Petit Christian offrent quelques aperçus d’une enfance alsacienne sans histoire hormis celles lues dans Pif ou Mickey, et celles que se racontent les gosses imaginatifs. La passion du dessin le mène aux arts décoratifs de Strasbourg. A 20 ans, il remporte un concours de dessin qui lui ouvre les portes de Fluide Glacial.

Contrairement à la plupart des auteurs de BD, Blutch ne se résume pas à un personnage ou une série. Créateur protéiforme, poussé par une curiosité insatiable, il puise dans le cinéma, la peinture, la littérature, la bande dessinée son inspiration d’une œuvre convulsive. En noir et blanc ou en couleurs, par aplats fuligineux ou hachurages furieux, entre onirisme et humour noir, érudition et érotisme, il explore diverses voies narratives et se pose en chef de file du nouveau roman graphique. Il publie dans Spirou, (A Suivre), Libération, Charlie Hebdo, The New Yorker, Jazzman. Il a quelque vingt-cinq albums à son actif. Il collabore avec Alain Resnais. En 2009, le Festival d’Angoulême lui décerne son Grand Prix. Comme l’écrit Dominique Radrizzani, directeur de BD-FIL dans Bédéphile, premier numéro de la revue annuelle éditée par le festival: «Blutch est Tuniques».

Blutch reçoit en espadrilles trouées chez lui, dans la banlieue parisienne. Comme un chat, il se roule en boule, comme un caméléon il se fond dans le canapé gris de la terrasse, le long duquel il se meut avec des lenteurs d’iguane. Il parle d’une voix douce, presque fantomatique, que démentent l’intelligence du propos, l’acuité de la réflexion et le feu de la passion.

Samedi Culturel: Eprouvez-vous une forme de nostalgie lorsque vous travaillez sur une exposition rétrospective comme celle que BD-FIL présente à Lausanne?

Blutch: Ah non, pas du tout. C’est plutôt comme quand on range sa chambre. Ça permet de retrouver des choses oubliées. Et surtout de mettre de l’ordre dans ses idées. Je ne regarde pas trop le passé. Ce genre d’événement, que vous appelez «rétrospective», un mot aussi effrayant que «nostalgie», je l’ai déjà vécu à l’occasion du Grand Prix d’Angoulême. Ça me permet de renouer avec des préoccupations qui me sont sorties de la tête. Je n’ai pas de regrets. Je ne suis pas l’archiviste de mon propre travail. Tout est jeté en vrac dans le grenier. J’ai perdu et dispersé beaucoup de choses. Là je vois ce qui me reste. Mon travail est intimement lié à la vie, et la vie est un mouvement perpétuel. On perd, on oublie beaucoup de choses en route… Si vous me demandez ce que j’ai mangé à midi le 22 juillet 2014, je ne pourrais pas vous répondre. C’est pareil pour le dessin.

Vous présidez aussi le Concours des jeunes talents de BD-FIL. Selon quels critères jugez-vous les travaux?…

Je déteste faire partie d’un jury! J’ai mis un point d’honneur à ne plus juger les travaux de mes pairs. La situation est ici un peu différente, puisque ce sont des débutants. Je me sens donc un peu comme un parrain. Si je peux donner un coup de pouce à des jeunes, c’est très bien. Je cherche un regard, une manière de voir le monde. Je cherche la verve. Une histoire peut ne pas être très bien dessinée, mais si elle est bien racontée, bien écrite, si les dialogues sont enlevés, ça me va.

Y a-t-il une première image qui a déterminé votre vocation?

Pas vraiment. Carl Barks, Hergé? Picsou, Tintin? Je ne sais pas… Je dessinais beaucoup de camions quand j’étais tout petit. Je devais être marqué par les camions que nous croisions sur la route. C’était comme des cases de BD avec des mots sur les bâches.

Les camions qui passent emmènent votre imagination…

L’imagination s’accroche à tout, tout le temps. Je vous parle et en même temps je me dis «Ah tiens c’est amusant la manière dont les plantes (un sedum incertain, ndlr) tombent, se mettent à couler le long du pot.» Je cherche sans doute une grammaire pour représenter ça. Le végétal est un grand sujet de préoccupation, une passion. C’est continuel en fait. Votre veste tachée, la plante, je fais mon miel de tout, perpétuellement (rires).

Vous cultivez votre graphisme?

Certainement, mais pas à la manière d’un musicien qui fait ses gammes. Le dessin est une pratique qui repose sur le regard. C’est l’œil qui décide. Donc je regarde beaucoup, je révise, je consulte des dessinateurs vivants ou morts. J’essaie d’être tout le temps curieux. Quand je ne dessine pas, je ne suis pas très en forme physiquement. C’est vraiment organique. Mais je ne suis pas du tout compulsif, comme Robert Crumb. Je peux être au restaurant sans griffonner sur la nappe. Le dessin n’est pas du tout un refuge quand je suis dans le monde.

Vous avez souvent répété que le Petit Christian ce n’est pas vous. Mais c’est quand même vous et tous les enfants du monde…

Oui. Ce n’était pas conçu pour être autobiographique dans le sens d’une représentation de mon nombril. J’avais envie d’une histoire universelle dans laquelle le lecteur puisse se reconnaître. Tout le récit, basé sur mes souvenirs, tend vers ça. Ce n’est pas une «rétrospective», mais une représentation directe, concrète, qui se passe au présent. Le Petit Christian a été inventé il y a une trentaine d’années. A l’époque mon enfance n’était pas si lointaine. Avec le temps, à mesure que je m’éloigne des lieux de mon enfance, que les acteurs de mon enfance s’effacent, c’est le Petit Christian qui me sert de repère. Je discutais avec mon frère, qui a vécu à peu près la même chose, et pour cause! Il a des souvenirs complètement différents. On pourrait refaire Le Petit Christian dans une forme de contrechamp. L’autobiographie est une étiquette qui m’embête.

Vous avez même dit que l’autofiction vous répugnait…

Je ne comprends pas ce que ça veut dire, «autofiction». Il y a des mots que je comprends pas. Rétrospective… Autofiction… Nostalgie… Enfin, ce dernier, je le comprends à moitié. Ce mot me séduit. Il y avait une histoire de Picsou dans Mickey Parade qui s’appelait Le Milliardaire nostalgique. Elle m’avait touché au cœur en partie à cause de ce titre et de ce mot que je ne comprenais pas. Autofiction… Je pense que chaque artiste paie de sa personne. Je suis obligé de puiser dans mes expériences pour approcher d’une forme d’émotion, pas même de vérité. Je ne sais pas comment ça s’appelle. L’Actor’s Studio… Je suis un acteur, je ne me coûte pas cher à faire bouger. Woody Allen ou Sacha Guitry jouent dans des films qu’ils ont écrits des personnages qui leur ressemblent, mais ce ne sont pas eux. En toute modestie je m’inscris dans cette filiation. Je joue, j’interprète. J’ai toutefois le tort de me représenter dans mes albums. Je ne devrais pas faire ça. C’est une solution de facilité. Pour Lune l’envers, j’étais fermement décidé à ne pas donner mon apparence au personnage de Lantz. J’ai dessiné plusieurs pages avec un autre physique. En fin de compte, je me suis résolu à me dessiner. Ça sonnait mieux.

Quand vous élaborez un récit, comment s’organisent la part narrative et la part graphique?

Elles sont absolument indissociables. Tout se fait strictement en même temps, dans des carnets qui se remplissent de mots et de griffonnages. Il n’y a aucune hiérarchie. C’est un fouillis entre l’idée écrite et l’idée dessinée, liées de manière effrayante, organique. Je suis le seul à pouvoir m’y retrouver.

Vous avez fait beaucoup d’illustrations de jazz. Voyez-vous un lien entre votre travail et le jazz?

Oui, oui. Le jazz m’a beaucoup influencé. Je pense souvent à la construction d’un morceau de jazz quand je travaille, et au destin de certains musiciens. Leur recherche perpétuelle me séduit. La forme évolue constamment, rien n’est arrêté. John Coltrane, c’est l’anti ligne claire, c’est foisonnant, hirsute. Il a poussé sa démarche vers un paroxysme jusqu’à s’anéantir lui-même. Miles Davis a mené une révolution formelle continue. L’esprit de ces gens m’a beaucoup marqué. Wayne Shorter ou Herbie Hancock m’ont plus influencé que Hergé ou Franquin dans le sens où je n’aurais jamais été capable d’animer un personnage durant des décennies.

Et écrire un roman, vous passer du dessin?

Non. Je ne crois pas en être capable. Je ne suis ni un plasticien ni un romancier frustrés. Je suis un miniaturiste. Moi, ça me plaît d’aligner des cases. C’est un moyen d’expression vraiment merveilleux, tellement mystérieux.

Vous avez dessiné un «Donjon». Vous aimez entrer dans l’univers d’un autre?

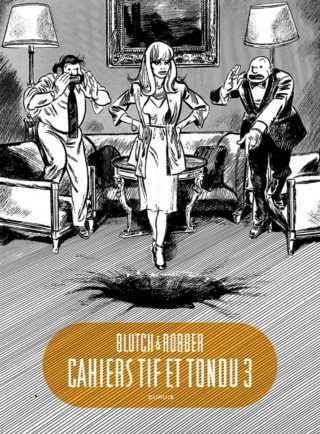

Oui. Ça me repose de moi-même. J’en ai parfois un peu soupé de me trimballer. Alors me mettre entre les griffes d’un d’autre, écrire des mots qui ne sont pas les miens, ça me repose. En ce moment, je travaille sur une histoire écrite par mon frère, un épisode de Tif et Tondu. Je me sens déresponsabilisé. C’est une grande liberté de ne se préoccuper que du dessin.

C’est vrai que vous dessinez au stylo-bille?

Ça m’est arrivé. C’est une hérésie mais à une époque, je recherchais les matériaux les plus pauvres… Ça m’intimidait d’acheter une plume à 100 FF, du papier à 50 FF. Le luxe m’intimide. Alors j’allais vers les matériaux les plus humbles, le stylo à bille et le papier machine. Là je reviens à un papier un peu plus rigide.

Vous n’avez donc pas le fétichisme de l’original?

Non. C’est pour ça que je ne voulais pas faire de l’Art avec un grand A, de la peinture. Ça me plaisait était de faire une forme d’art industriel. Le travail n’est pas fini quand on termine la planche mais quand le livre sort de presse. L’œuvre, c’est le livre, reproductible à des milliers d’exemplaires. Donc je me fichais comme d’une guigne de classer mes originaux. Je suis un peu moins négligent maintenant, parce qu’il y a un marché, et puis on vieillit, on s’embourgeoise, et puis on a des enfants, et qu’est-ce qu’on va leur laisser…

Un de vos récents albums s’intitule «Pour en finir avec le cinéma». On dirait plutôt que le cinéma commence pour vous, entre votre travail avec Resnais et même des figurations chez Amalric ou Podalydès…

Oui. Mon premier rôle au cinéma c’était avec Depardieu chez Delépine-Kervern dans Mammuth. Dans La Chambre bleue d’Amalric, je fais le psychiatre. J’ai commencé une petite filmographie, mais je n’ai pas d’ambitions spéciales. Ce sont des amis et ça me repose de dire des textes qui ne sont pas de moi. J’aime bien les gens et faire des choses en groupe, c’est agréable, parce qu’avec les années, on se dessèche d’être toujours seul à sa table à dessin. Travailler avec d’autres personnes, ne pas avoir le dernier mot, c’est une école de l’humilité. Je suis prêt à me mettre au service de quelqu’un. J’ai appris ça avec Alain Resnais: c’est lui qui avait le dernier mot.

Comment se passait votre collaboration avec Alain Resnais?

Il est venu me chercher. Oui, oui… (silence) Je pense souvent à lui. Il avait des idées très précises, mais l’air de rien. Il entretenait une sorte de flou. «Oh, on verra», disait-il en sachant déjà très bien ce qu’il voulait. Il imprimait son rythme à toute chose, c’était impressionnant. Il était solide comme un roc. C’était un bel artiste, je peux vous le dire. Un artiste immense. C’est rare dans ce milieu où bataillent les égocentriques, les hystériques et les carriéristes. Evidemment, on s’attendait à la disparition d’Alain. Il était en sursis depuis très longtemps, enfin comme vous et moi. Il est resté créatif jusqu’au bout. Comment un esprit, une mémoire, un regard aussi vifs peuvent-ils s’éteindre? J’ai ressenti une même interrogation quand Moebius/Giraud est décédé. Je pensais qu’il ne mourrait pas. Je savais qu’il était rongé par le cancer depuis quelques années, mais il avait un tel ego, une telle force, il était une telle autorité, je pensais que ça le ferait tenir. En fait non. Il est mort quand même. Je ne comprends pas. J’ai vu partir des gens qui étaient au bout du rouleau. Mais des créateurs pleins de projets disparaissent aussi. C’est le jeu. Il faut le prendre avec philosophie, comme on dit. Quand Giraud est mort je me suis dit qu’il n’y aurait plus de dessins de lui. Et quand je mourrai, il n’y aura plus de dessins de moi, ce sera fini. Il faut que je dessine maintenant, et bien, parce qu’il n’y a pas de second tour.

Comment voyez-vous l’avenir de la bande dessinée?

Je n’en ai aucune idée. Je vieillis et je continue à en lire. Les générations futures vont-elles continuer à acquérir et lire des livres avec des dessins dans des cases? Mon fils en lit, ses amis je ne sais pas. Disney a laissé tomber les garçons, parce qu’ils s’évadent dans des jeux vidéo, pour s’axer sur les filles. La chaîne Disney, c’est très rose, très girly, comme on dit. Ceci dit, le dénuement des trois traits d’encre qui font un strip a nourri une partie des jeux vidéo, du cinéma et de l’animation. Quasiment tout le cinéma de divertissement, les superhéros, sont issus des comics. Peut-être la bande dessinée va-t-elle devenir un produit de luxe pour des gens un peu argentés et éduqués qui peuvent s’acheter de beaux albums?

Vous lisez beaucoup de bandes dessinées?

Oui. Je relis beaucoup de vieilles choses, Corben, Guido Crepax. Je regarde les nouveautés, mais évidemment pas de manière exhaustive. J’aime bien les vieux auteurs – j’allais dire les morts, ha ha! – car on ne risque pas d’être déçu. Il ne va plus rien se passer. On peut s’enticher d’un jeune auteur et être vite déçu. La bande dessinée est un moyen d’expression que j’adore. Un plaisir lié à l’enfance, et qui m’a sauvé, car il n’y avait aucun livre à la maison. Pourquoi? Comment? Je l’ignore. Mais, effectivement, je suis le même chemin depuis l’âge de 3 ans. Des petits dessins avec des mots au-dessus. Cela fait quarante-cinq ans que mon activité n’a pas changé. C’est un peu effrayant.

En janvier à Angoulême, quelques jours après l’attentat contre «Charlie Hebdo», vous avez prononcé un discours puissant. L’artiste doit reprendre la parole politique?

Non. Au contraire. Le monde est un cloaque, les entreprises humaines n’ont aucun sens, ce qui nous attend c’est le néant, alors il faut se consacrer à son travail, et se tenir à l’écart des idées, des mouvements de groupe, qui sont effrayants. Il n’y a pas d’issue de toute façon. L’époque est désespérante. On va bien réussir à la foutre en l’air, cette planète. Pourtant on le sait maintenant que la Terre est essoufflée, ça n’empêche pas les gens de laisser tourner le moteur de leur voiture. On va réussir à tous crever. Franchement il n’y a rien à faire; je ne suis pas engagé, je ne vote plus. Je ne sais pas si j’ai tort ou raison.

En attendant, votre discours était fort et digne…

J’ai dit maladroitement que la religion n’était qu’un prétexte dans cette histoire. Les assassins étaient de pauvres imbéciles frustrés qui ont pris une vengeance sociale. Ils ont quand même réussi à tuer Charlie Hebdo. C’est devenu une marque. L’époque n’est pas du tout à la transgression. En BD, on est libre. C’est aussi pour ça que j’aime bien la bande dessinée: comme ça ne coûte pas cher, il n’y a pas trop de comptes à rendre.

Vous lisez toujours les «Tuniques bleues»?

Oui. Et j’ai un fils qui est grand fan. C’est toujours digne. Lambil et Cauvin vont arriver au 60e titre de la série! Lambil vient à BD-FIL. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup.

Vue sur le lac, de Blutch. Dargaud, 186 p. Bédéphile, revue annuelle de bande dessinée # 1. Les Editions Noir sur Blanc, 288p. BD-FIL. Lausanne. Du je 10 au di 10 septembre.

,

Blutch

Auteur de bandes dessinées

«Quand je ne dessine pas, je ne suis physiquement pas très en forme. C’est vraiment organique»