Les grandes figures historiques du Japon

Matsuo Bashô : un écrivain vagabond vivant pour le haïku

Matsuo Bashō / El poeta trotamundos que dictó un nuevo estilo

Une vie au service de la littérature

Il y eut un temps où j’enviais les gens qui avaient un poste dans l’administration ou possédaient d’impressionnants domaines, et il m’est arrivé d’envisager de pénétrer dans le royaume du Bouddha et les parloirs où enseignent les patriarches. Au lieu de cela, j’ai épuisé mon corps dans des voyages aussi erratiques que le vent et les nuages, et focalisé ma sensibilité sur les fleurs et les oiseaux. Mais j’ai tant bien que mal réussi à gagner ma vie de cette manière, si bien qu’au bout du compte, dénué de compétence et de talent comme je le suis, je me suis entièrement dédié à cette seule affaire, la poésie.

C’est à l’approche de la cinquantaine que Matsuo Bashô (1644-1694) a écrit cet autoportrait dans son ouvrage Genjûan no ki (traduit en français sous le titre L’Ermitage d’illusion , par Jacques Bussy). Pour résumer cette citation, on pourrait dire qu’il y affirme qu’il ne saurait vivre qu’à travers la littérature — le haikai en l’occurence.

Haikai est une abréviation de haikai no renga, une version plus légère et humoristique de la poésie renga en vers liés issue de la riche tradition japonaise du waka. L’usage du mot haikai s’est répandu pour désigner des poèmes — aujourd’hui communément appelés haïku — et des textes en prose de même inspiration. À mesure que l’aptitude à lire et à écrire progressait au début de l’époque d’Edo (1603-1868), les livres de haikai sont devenus populaires chez les samurai et les citadins.

Bashô, le second fils de la famille Matsuo, est né en 1644 à Ueno, dans la province d’Iga (aujourd’hui préfecture de Mie). Les Matsuo avaient été samuraïs — bien que non rémunérés —, mais son père perdit ce statut et s’installa avec sa famille dans la ville fortifiée de Ueno, où il vécut de l’agriculture. Bashô, qui à l’origine s’appelait Kinsaku, prit le nom de Munefusa à l’âge adulte. Embauché à la fin de son adolescence par la maison Tôdô, il fut choisi comme compagnon littéraire de Toshitada, le fils du seigneur, et cette association s’avéra propice au développement de son don personnel pour la poésie. Mais Toshitada mourut jeune et, à l’approche de la trentaine, Bashô partit pour Edo.

Bashô à Edo

Pendant la jeunesse de Bashô, l’école Teimon de poésie haikai, regroupée autour de Matsunaga Teitoku, était en vogue. Ce style, qui s’appuyait sur des concepts empruntés à la poésie waka et à d’autres genres littéraires classiques, s’attachait à jouer avec les mots. Mais à Edo, Bashô découvrit l’école Danrin, fondée par Nishiyama Sôin, qui s’inspirait du texte taoïste Zhuangzi et aimait à parodier les chants du théâtre nô. Cette école, qui recourait aux associations de mots et aux tournures de phrases fantaisistes, intégrait aussi avec enthousiasme les usages poétiques du moment.

Portrait de Bashô par Ogawa Haritsu (Avec l’aimable autorisation du Bashô-ô Memorial Museum)

Une fois à Edo, Bashô adopta le nom de plume Tôsei. Après avoir occupé divers emplois, dont un au service municipal des eaux, il parvint, arrivé à la trentaine, a gagner sa vie comme professeur de haikai, une occupation populaire à Edo. Il organisait des réunions à Nihonbashi, peaufinait les œuvres de ses clients et éditait des anthologies. C’est à cette époque qu’il prit pour disciples des gens comme Kikaku, Ransetsu et Sanpû, qui lui accordèrent leur soutien jusqu’à la fin.

Voici, à titre d’exemple un poème écrit par Bashô pendant cette période.

実にや月 間口千金の 通り町

Ge ni ya tsuki / maguchi senkin no / tôrichô

Si belle la lune

Spectacle valant mille pièces d’or

à Tôrichô

Ces vers font une allusion humoristique à un poème célèbre du poète chinois Su Shi, qui dit qu’un instant d’une nuit printanière vaut mille pièces d’or. Tôrichô était la grande rue commerçante de Nihonbashi, au centre d’Edo, et le prix des terrains était donc très élevé. Écrit dans le style de l’école Danrin, le poème de Bashô est un chant jubilatoire à la ville en plein essor.

La solitude et les écrits de voyage

Bashô était en train de se bâtir une réputation en tant que professeur de haikai quand, en 1680, il se retira soudainement dans le village de Fukagawa, sur la rive orientale du fleuve Sumida. Le bashô, ou bananier, planté par un disciple en bordure de son ermitage, donna tout d’abord son nom à la résidence elle-même (Bashôan), avant d’être adopté par le poète et de devenir le nom de plume sous lequel il entrerait dans la postérité.

À mesure du déclin de l’école Danrin, le haikai est entré dans une période de changement et de confusion. En adoptant un mode de vie solitaire, Bashô, qui cherchait à tracer un nouveau chemin, se mit à l’étude du zen sous la conduite du prêtre Butchô. En 1684, alors qu’il abordait la quarantaine, il entreprit une série de voyages, qu’il a racontés dans les mémoires dont la liste est donnée ci-dessous.

Nozarashi kikô (Notes de voyage - Mes os blancs sur la lande)

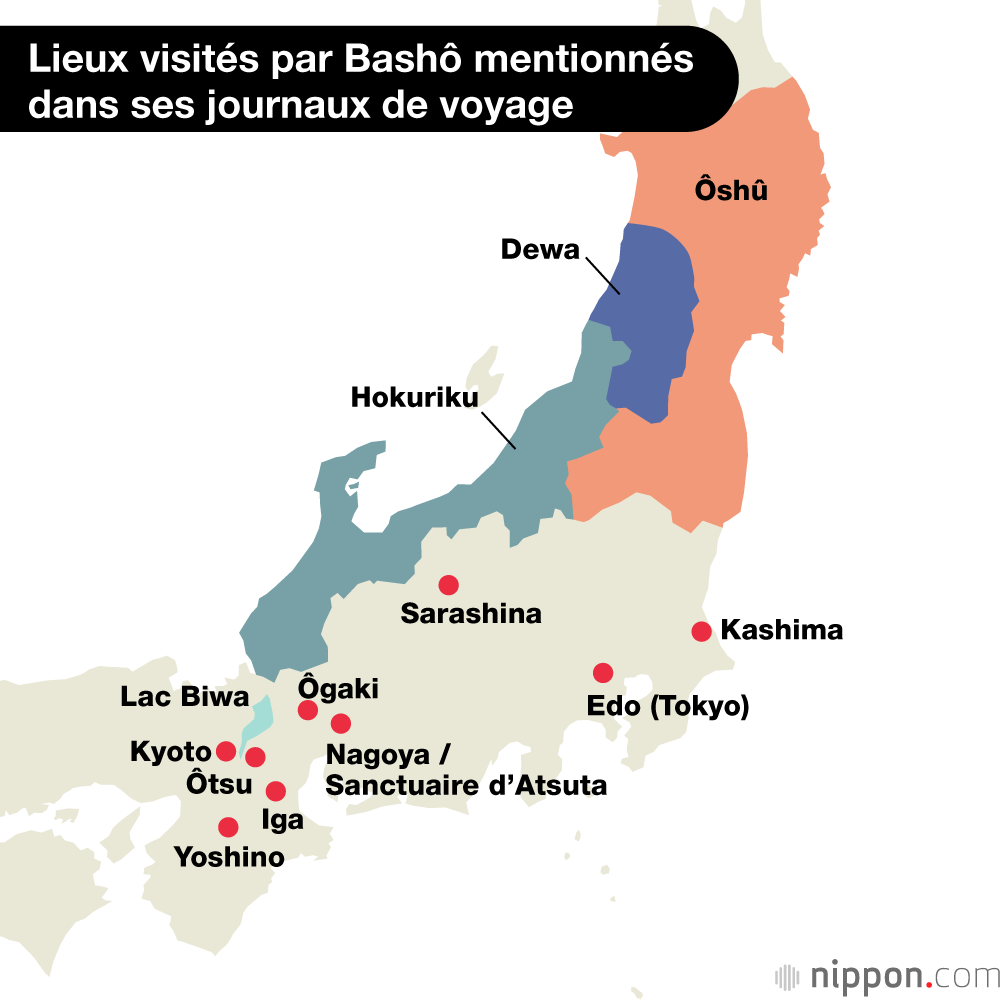

De l’automne 1684 au printemps suivant, Bashô a parcouru la route Tôkaidô entre Edo et Iga, sa ville natale, et visité en cours de route les sanctuaires de Kyoto, Ôtsu et Atsuta.

Kashima môde (Pèlerinage à Kashima)

En 1687, Bashô a effectué un aller et retour entre Edo et Kashima pour s’adonner à la tradition dutsukimi (la contemplation de la lune).

Oi no kobumi (Notes de sac à dos)

Entre l’hiver 1687 et l’été de l’année suivante, Bashô s’est tout d’abord rendu à Iga, après quoi il s’est promené à pied dans la région du Kansai en compagnie de Tsuboi Tokoku, effectuant à cette occasion une visite aux célèbres cerisiers en fleurs de Yoshino.

Sarashina kikô (Voyage à Sarashina)

Bashô est parti de Nagoya avec Ochi Etsujin en 1688 pour contempler la lune d’automne à Sarashina avent de revenir à Edo.

Oku no hosomichi (La Sente étroite du Bout-du-Monde)

Du printemps à l’automne 1689, Bashô a voyagé avec Kawai Sora entre Edo et les provinces septentrionales de Ôshû et Dewa, puis vers l’ouest à travers le Hokuriku, avant d’arriver à Ôgaki (dans l’actuelle préfecture de Gifu).

Les nombreux voyages effectués par Bashô à un âge plus avancé étaient en partie inspirés par le désir de se soumettre à un entraînement ascétique via les pèlerinages, loin de la société. Il voulait aussi voir de ses propres yeux les nombreux endroits rendus célèbres par la littérature classique, et marcher dans les pas de moines poètes tels que Nôin, Sôgi et tout particulièrement Saigyô. La perspective de répandre son style haikai d’un bout à l’autre du pays a sans doute elle aussi contribué à le motiver.

Le poème suivant a été composé au début du voyage qu’il raconte dans Mes os blancs sur la lande.

野ざらしを 心に風の しむ身哉

Nozarashi o / kokoro ni kaze no / shimu mi kana

Os blanchis

le vent fait frissonner

mon cœur

En relisant le poème dans son contexte, on pourrait le paraphraser ainsi : « Quand j’entreprends un voyage, j’imagine mes os en train de blanchir à l’air libre, et le vent d’automne me fait frissonner ». Et pourtant, malgré l’éventualité de mourir en route, son appétit d’errance est si fort qu’il ne peut pas se retenir.

Sur les traces de Saigyô

Après le voyage dans le nord et vers l’ouest du Japon à travers le Hokuriku sur lequel repose La Sente étroite du Bout-du-Monde, Bashô a passé environ deux ans dans la région du Kansai. C’est là qu’il a écrit L’Ermitage d’illusion ,. Il est ensuite revenu à Edo, où il est resté deux ans et demi avant de repartir pour Iga en 1694. Cet été-là, il est passé par Kyoto et Ôtsu, et à l’automne par Nara et Osaka. Il est décédé le 28 novembre 1694, dans une chambre qu’il louait rue Midôsuji, à Osaka. Sa mort semble avoir été due à des maux d’estomac.

Bashô ne s’est pas marié et n’a pas eu d’enfants. La suggestion selon laquelle il aurait eu une liaison avec une femme appelée Jutei ne repose sur rien de solide. Au cours des cinq dernières années de sa vie, on a l’impression que le style de Bashô était influencé non seulement par la littérature classique sous la forme du waka, des chants du nô, et du kanshi (poésie chinoise), mais aussi par sa compréhension du bouddhisme zen et du Zhuangzi. Il enseignait à ses disciples les concepts ascétiques du wabi, qui prône le renoncement aux satisfactions matérielles en faveur d’une pauvreté honorable, du sabi, qui valorise une forme fanée et flétrie de beauté, et du karumi, qui attribue une élégance classique au quotidien et au vulgaire.

Dans les formes de haïku où les vers sont liés, Bashô a renoncé à créer des liens via le kotobazuke (association de mots) et le kokorozuke (extension de la scène ou du récit) et choisi de développer la technique du nioizuke, littéralement « lien ressenti », dans laquelle les liens se fondent davantage sur l’humeur que sur la raison. Il a recouru à cette technique en association avec le karumi. Dans les dernières années de sa vie, Bashô s’est entouré de disciples tels que Kyorai, Jôsô, Kyoriku et Shikô. À parti du milieu de l’époque d’Edo, son style de haikai est devenu le courant dominant, et on a commencé à le vénérer pour le rôle central qu’il avait joué dans le développement de ce genre poétique.

旅に病で 夢は枯野を かけ廻る

Tabi ni yande / yume wa kareno o / kakemawaru

Malade en voyage

mes rêves errent

dans les champs flétris

Bashô a écrit ce poème peu avant sa mort à Osaka. Il fait allusion à un poème, écrit des siècles plus tôt par Saigyô, qui établit un contraste entre un printemps de jadis à Naniwa et celui d’aujourd’hui où le vent souffle entre les feuilles mortes des roseaux. À l’époque où Bashô a écrit ce poème, c’était l’hiver, et Naniwa était l’ancien nom d’Osaka, ce qui semble suggérer qu’il aspirait à voir la même végétation desséchée que dans le paysage du poème de Saigyô. Mais sa maladie l’en empêchait, et seul son esprit a quitté son corps en rêve pour errer dans les champs flétris. De façon symbolique, ce poème montre à quel point Bashô a marché jusqu’à sa mort sur les traces de Saigyô.

(Photo de titre : le portrait de Bashô, avec l’aimable autorisation du Bashô-ô Memorial Museum)

NIPPON