Bagatelles pour un massacre, publié par Louis-Ferdinand Céline en décembre 1937, est généralement qualifié de pamphlet antisémite. En 1938, il y eut au moins un critique pour dire qu’il ne s’agissait pas seulement d’un texte antisémite, mais carrément de propagande hitlérienne. Dans Céline en chemise brune, Hanns-Erich Kaminski affirmait que Bagatelles pour un massacre, qui rencontrait un grand succès en librairie, aurait des conséquences meurtrières.

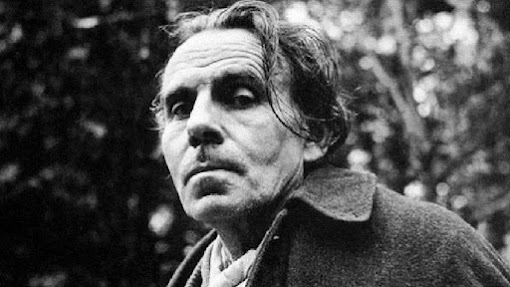

Kaminski était un écrivain et journaliste allemand, juif, qui s’était réfugié à Paris en 1933. Après avoir dit qu’il aurait bien aimé continuer à admirer l’auteur de Voyage au bout de la nuit, Kaminski écrivait qu’il n’était pas difficile de prévoir ce que Céline deviendrait une fois la France occupée par les nazis. Et, malheureusement, la suite lui a donné raison.

L’écrivain allemand montrait donc dès 1938 ce qui est nié encore aujourd’hui, malgré les faits établis à partir d’archives récemment ouvertes : Céline ne s’est pas contenté d’être le chef de file des écrivains antisémites de l’époque. Sous l’Occupation, il est devenu un agent du SD, le Sicherheitsdienst, un service de renseignements allemand. À ce titre, Céline s’est rendu responsable de plusieurs déportations, donc d’assassinats – il a aussi effectué des missions pour la Gestapo, par exemple à Saint-Malo, où il a participé à la traque d’un jeune résistant1 .

Aujourd’hui qu’Allia réédite Céline en chemise brune, dans une version enfin complète, le déni est encore très actif chez les adorateurs inconditionnels de Céline, qui pensent devoir sauver entièrement l’homme pour sauver l’oeuvre intégralement. Pourtant, Kaminski expliquait déjà en 1938 que, dans le titre Bagatelles pour un massacre, le mot massacre n’était pas employé comme une figure de rhétorique : « Si difficile qu’il soit de comprendre sa grammaire fantaisiste, en ce cas il n’y a pas de doute. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une métaphore, mais du substantif dans son sens précis. [Céline] désire le carnage des Juifs et il le demande. Le livre tout entier n’est qu’une incitation au meurtre […]. Il s’exprime clairement, sans équivoque, sans détour, sans pudeur. »

Dans son ouvrage lumineux, sarcastique et grave, Hanns-Erich Kaminski donne de nombreuses citations de Bagatelles, dont celle-ci : « C’est un grand succès dans son genre, un pogrom, une éclosion de quelque chose… » Kaminski s’interroge : « Il est fou ?… Probablement. » Mais il précise aussitôt : « Le cas Céline ne concerne pas – ou pas seulement – les aliénistes, mais avant tout la société. »

Ce qui est aussi vrai des appels au meurtre que nous connaissons aujourd’hui, et qui trouvent toujours à être largement niés, ou banalisés 2 .

1. Voir Céline, la race, le Juif, d’Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff (Fayard).

2. Appel aux lecteurs d’Amérique du Sud : après avoir souligné combien le délire antisémite de Céline était mêlé à des thèmes sexuels et scatologiques débordants, Kaminski a écrit un ouvrage intitulé Troisième Reich, problème sexuel – écrit en français, mais paru seulement en espagnol en 1940 à Buenos Aires, où l’auteur avait pu se réfugier, sous le titre : El nazismo como problema sexual, ensayo de psicopatologia. Je n’arrive pas à trouver ce livre, alors si un lecteur de Charlie le possédait, ce serait formidable qu’il nous dise un peu ce qu’il contient.

CHARLIE HEBDO