Mrs K.

5 avril 2021

A l’aube d’un nouveau siècle ou d’un autre millénaire, on ne sait pas, Kate Stevenson trouva sur une plage une grande boîte en fer blanc. Était-elle partie explorer les rives de la Baltique, de la Caspienne ou de l’Adriatique, l’histoire ne le dit pas. Peut-être se promenait-elle tout simplement sur une plage des Cornouailles, à quelques miles de chez elle.

Toujours est-il que la boîte en fer blanc était carrée et si fermée qu’on la croyait scellée, avec sur le dessus et sur tous les côtés, les traces d’un tartan rouge et noir ponctué de silhouettes d’oiseaux bruns et dodus. La mer et le sel avaient bien sûr estompé, voire effacé, toutes ces illustrations, mais l’œil de Kate parvint en s’appuyant sur quelques détails à en reconstituer tous les contours, comme si sa mémoire reliait sans hésiter tous les points rémanents d’une image familière. Et pour cause, Kate n’eut aucun mal à comprendre qu’elle venait de trouver échouée sur une plage et lavée par la mer une boîte similaire à celle des sablés écossais qu’elle croquait dans son enfance. Une enfance passée à Gants Hill, une petite ville de l’Essex où elle ne se rendait plus jamais depuis que les eaux avaient tout submergé, la ville, ses habitants, leurs sablés au beurre. Sa grand-mère avait l’habitude d’en apporter une boîte le vendredi soir et d’indiquer au passage qu’on ne pouvait pas en consommer après les pommes de terre ou les poivrons ou encore autre chose, Kate ne savait plus quel aliment faisait barrage. Elle se rappelait seulement que les sablés, sa grand-mère les appelait, comment les appelait-elle déjà ? n’étaient pas compatibles avec tout, et qu’en cela, ils n’avaient rien d’exceptionnel puisque, dans leur famille, on avait l’habitude de dresser des listes d’aliments incompatibles comme on établit des listes de couleurs complémentaires d’une manière qui frisait toujours l’arbitraire. Curieusement, on ne pouvait par exemple jamais manger de bacon quand on avait mangé des toffees alors que l’inverse n’était pas vrai. Les gelées, en revanche, échappaient à toutes les interdictions, quels que soit leur couleur et leur parfum. Même les violettes ? demandait Kate, même les violettes, répondait sa grand-mère. Et les fluorescentes ? Aucune interdiction, répétait sa grand-mère, ce qui fascinait Kate à qui rien ne semblait moins comestibles que ces gelées vives et translucides qui tremblaient au centre de la table et que sa grand-mère avait baptisées jellytefish, parce qu’elles ressemblaient à des méduses. Pourquoi ne pas simplement dire jellyfish ? demandait Kate à sa grand-mère qui répondait par des yeux ronds et ignares. De ces habitudes, Kate n’avait rien gardé car son mari, Colin méprisait les gens qui revendiquaient des identités alimentaires. Il trouvait cela vulgaire, indigne, dégradant. Tout le monde n’a pas ton pedigree, protestait mollement Kate qui savait que le mot dérangeait le bien né Colin en raison de ses connotations canines. Mais comment, diable, appelait-on ces biscuits ?

Elle soupesa la boîte en fer blanc. Elle était lourde. Elle tenta plusieurs fois d’en ouvrir le couvercle mais n’y arriva pas. Elle finit par attraper une pierre longue et coupante grâce à laquelle elle souleva l’un des bords qui fit céder tous les autres. Sous des croûtes de sel et de sable, Kate finit par distinguer ce qui constituait la masse à l’intérieur. Non pas des biscuits hélas, rien n’était plus décevant quand elle était enfant que de découvrir que les boîtes de sablés finissaient toujours par se vider de leurs denrées pour accueillir toutes sortes d’objets immangeables comme des vis ou des clés. Celle-ci n’y faisait pas exception et il sembla à Kate qu’elle contenait un gros bloc de papier. Un livre ? Plusieurs ? D’emblée, elle imagina un ou plusieurs livres de recettes de sablés. Elle referma la boîte et rentra chez elle, son butin sous le bras.

Tout le monde était là, c’est-à-dire Colin et leurs trois enfants, Kim, Brooke et Jake. Kate déposa la boîte sur la table du salon sans un mot et attendit les questions mais les questions ne vinrent pas. Colin lui demanda si la marée était haute, ses filles si elle s’était baignée et son fils, rien. Soit, se dit Kate, les questions viendront plus tard sur ma relique, mon vestige, ma part d’enfance retrouvée. Mais il se passa des jours et des semaines sans que rien ne vint si ce n’est une chose étrange : chaque fois qu’elle s’approchait de la boîte en fer, Kate sentait sur sa peau une chaleur et bientôt une rougeur. Elle se frottait l’avant-bras, parfois le creux de la paume, parfois l’intérieur du coude ou la nuque à cause de picotements et de démangeaisons qui allaient jusqu’à la brûlure. Elle n’en dit mot jusqu’à ce que Kim s’exclame un matin qu’il faisait très chaud dans cette maison, que Brooke déclare que ses allergies la reprenaient et que Jake retire un à un tous ses vêtements parce que, décidément, on étouffait dans ce salon. Mais Jake était suffisamment excentrique pour que personne ne prête attention à ses lubies. Pourtant, Kate ne manqua pas d’observer que ces phénomènes récurrents s’estompaient quand on allait dans les autres pièces et redoublaient d’intensité quand on revenait près de la table basse, donc de la boîte en fer. Un après-midi, elle s’assit elle–même juste devant pour voir et sentit son corps s’enflammer comme une torche. Elle eut peur, songea qu’elle allait mettre le feu à toute la maison et partit prendre une douche glacée. Quand elle revint, elle demanda à Colin de s’asseoir près de la boîte. Il s’exécuta mais, au bout de vingt minutes, il était toujours aussi froid et aussi blanc que n’importe quel Anglais de la bonne société. Les plaintes et les rougeurs continuèrent à assaillir toute la famille, Colin excepté, de visions virales épidermiques, abrasives et urticantes, mais parce qu’on était viscéralement rationnel chez les Stevenson, on refusa d’incriminer le soi-disant mystère de la boîte, comme Kate l’avait baptisé. On s’y intéressa cependant un peu plus et les enfants finirent par demander à leur mère pourquoi elle l’avait rapportée. Elle raconta les sablés de son enfance, ce qui les attendrit, rendit presque acceptables les nuisances afférentes quand, un soir, Kate décela sur la main de Jake une petite cloque translucide qui l’épouvanta.

Elle décida de réunir tout le monde pour examiner la situation. Jake émit l’hypothèse que les phénomènes, ainsi qu’on les appelait désormais, ne semblaient toucher que les prénoms qui contenaient la lettre K. C’était indéniable mais un peu farfelu, lui répliqua-t-on d’une seule voix. Jake ne s’en formalisa pas plus que ça, il avait l’habitude, mais proposa tout de même qu’on écrive désormais le prénom de son père avec un K, pour voir… Celui-ci refusa tout net. Colin Stevenson il s’appelait, Colin Stevenson il resterait. Sans qu’elle puisse dire exactement pourquoi, l’hypothèse de son fils continua à trotter dans la tête de Kate ou plutôt à y serpenter comme un long filament de brume qui indique le chemin tout en le recouvrant.

Les jours passaient et Colin regardait sa famille suer à grosses gouttes en se réjouissant d’être épargné, tout au moins au début, car, peu à peu, il se mit à les imaginer jetés au fond d’une fournaise de laquelle il ne pourrait pas les sauver et qui était peut-être l’enfer sur terre. Mais quelle faute avaient-ils bien commise ? Il devint sombre, pensif et lointain, comme coupé des siens.

Kate eut alors l’idée d’inviter quelques amis pour les soumettre à l’épreuve des phénomènes. Parmi toutes les personnes réunies au salon, deux eurent des suées, un homme et une femme, Kevin et Becky, tout à fait étrangers l’un à l’autre mais qui subitement se dévisagèrent comme s’ils étaient cousins ou amants sans le savoir. Kate intercepta discrètement le regard entre Kevin et Becky puis le rangea dans sa poche comme un mouchoir tout taché de sang.

Après la soirée, on hésita entre s’inquiéter moins car deux personne sur douze, ce n’était pas grand-chose, et s’inquiéter davantage puisque le phénomène s’étendait. Pourquoi Kevin et pas moi ? demanda Colin, dépité. Kate trouva les mots pour rassurer son époux et insista sur le fait qu’il était certes différent mais clairement majoritaire. Pense à nous, lui dit-elle, il n’y a rien de plus angoissant que de se sentir différent et minoritaire, nous sommes quatre et vous êtes onze, ou si tu veux, nous sommes moins d’un tiers. En plus, nous souffrons.

On commença à regarder la boîte en fer blanc d’un mauvais œil. Jake suggéra qu’on la mette sur le rebord extérieur de la fenêtre, tandis que Brooke renchérit en proposant de s’en débarrasser définitivement, mais d’une seule voix et sans se concerter, Kate et Kim se récrièrent qu’il en était hors de question. Kim parla de pouvoir de détection et déclara qu’il était temps de faire la lumière sur ce que contenait cette fichue boîte de…shortbread ! s’écria Kate, que le mot de sa grand-mère foudroya comme un éclair.

Kim s’employa à gratter le sel et le sable accumulés sur le gros bloc de papier cartonné mais n’en décolla que quelques malheureuses paillettes, lesquelles ne se détachèrent que parce que de grosses gouttes de sa sueur tombèrent dessus. Endurante au mal, elle eut l’idée d’approcher la bouilloire et, grâce au jet de vapeur, réussit à décoller de bonnes portions de croûte. Un livret se détacha du bloc. Sur ce qui devait être sa première page, on devinait une lettre qui semblait être un H ou un K. Grande et grasse. Sur quoi Jake s’exclama : Voilà, je le savais, c’est un K ! Devant sa sœur quasiment liquéfiée, il repartit dans sa chambre en claironnant qu’on pourrait bientôt patauger dans la famille comme dans une flaque et qu’il ne voulait pas voir ça. Il irait s’installer chez son ami Peter, d’autant qu’il en avait assez de vivre nu, qu’il n’était pas un enfant sauvage et que, dans cette famille, personne ne l’écoutait jamais.

Kim obtint de ses efforts qu’un deuxième puis un troisième livret se détache, avec chaque fois sur toute la hauteur de la première page, un K bien sombre, bien épais. Elle dut admettre que c’était bien un K. Elle vint à bout du bloc tout entier et se retrouva avec une main de douze livrets tout gondolés et de douze lettres K d’un alphabet monomaniaque.

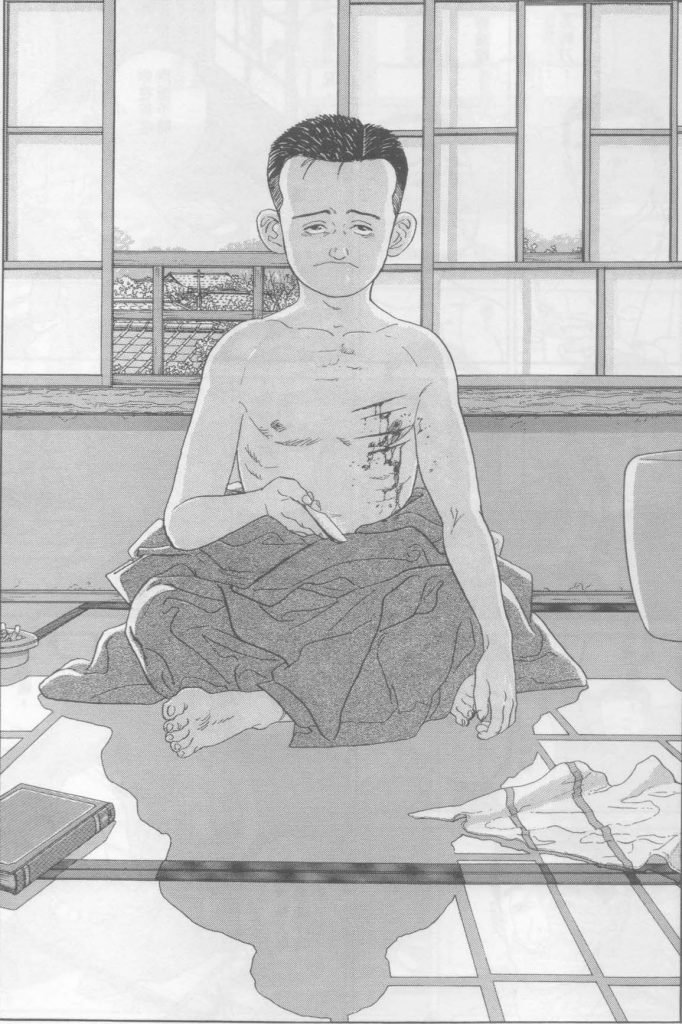

Sa mère et elle les contemplèrent comme si elles étaient cernées. Pour alléger l’atmosphère, Kate suggéra que c’était sans doute des carnets de recettes de sablés et se souvint de noms de fabricants fameux comme Kolnider, Kidousher ou Kusher, quelque chose comme ça, ceux qu’apportait sa grand-mère le vendredi. Ne l’écoutant que d’une oreille, Kim resta concentrée sur son énigme. Les jours suivants, elle fit bouillir plus d’eau et récolta encore plus de vapeur pour faire céder les pages collées des livrets. Son père s’inquiétait de la voir fondre avec le sel et le sable mais sa mère la laissait faire. Des pages cédèrent desquelles tombèrent des mots inattendus comme temple, moderne, solution, disparition, Spinoza, puis, de très nombreuses fois, shosa, ou shoa, de presque chaque page. Kim écartait de plus en plus l’idée qu’il puisse s’agir de carnets de recettes à moins que Spinoza ne soit le nom d’un pâtissier, solution un mode de cuisson, et shoal’avatar de shortbread. A force de mastication, les mots se transforment, expliquait Kate, on part de shortbread puis on a shortbrea’, shortbr’a’, sho’tbr’a’, sho’t’r’a’, sho’’’r’a’ et, pour finir, ça donne sho’’’’a’ ! Le temps, lui, mâche ses mots, conclut-elle en souriant, il les broie. Je ne sais pas, dit Kim qui se demandait comment éplucher encore davantage les feuillets pour qu’ils rendent leurs secrets. Restons-en là, lui dit sa mère en constatant que les livrets exhalaient d’étranges vapeurs et que, bientôt, ils partiraient en fumée avec leurs secrets, pensa-t-elle, ce qui n’était finalement pas pour lui déplaire. Et puis Jake avait raison, Kim était devenue l’ombre d’elle-même et n’avait plus que la peau sur les os, une peau rouge et affreusement irritée.

Mais c’était sans compter avec la bonne volonté de Colin qui, las de se sentir coupé des siens, décida une nuit qu’il contribuerait à l’histoire en confectionnant secrètement les sablés que Kate aimait tant. Il se leva vers trois heures du matin, consulta divers sites de cuisine et, au petit déjeuner, il accueillit son épouse en lui montrant le monticule doré, et déclara : « Tes shoa, ma chérie. »

Kate en fut si émue qu’elle n’osa d’abord y toucher. Mais quand elle prit sa première bouchée, tout un monde leva sous son palais. Un monde où pourtant il n’y avait ni sa grand-mère, ni sa maison de Gants Hill, rien, mais des temps plus anciens, où les créatures semblaient avancer telles de petites lettres K, tantôt fières, tantôt menacées. Elles rougeoyaient dans le lointain, crépusculaires, s’imprimaient dans sa chair, brûlaient dans l’éternité. Le visage de Kate s’assombrit. Elle cessa de manger et la bouche pleine de ce qui serait, elle le jura, son dernier shoa, elle se contenta de marmonner, hébétée : K comme quoi ? K comme moi ?

Colin en fut tout dépité. Il fit les cent pas, posa des questions mais, sans discontinuer, Kate répétait, K comme moi, l’air absorbé par des visions qu’il aurait tout donné pour partager. Qu’est-ce qui se passe, Kate, raconte-moi ! Dis-moi ! Mais plus il insistait, plus elle semblait, sans bouger, voyager dans des contrées interdites, inaccessibles. Puis tout doucement elle commença à se balancer d’avant en arrière et Colin, désespéré, en conclut que jamais il ne pourrait la sauver de son enfer.