|

| Marguerite Duras |

Marguerite Duras : « L’écriture d’un livre, l’écrit »

Simona Crippa

C’est sans doute en lisant Écrire qu’il est possible de découvrir la rose par excellence de l’univers Duras. Écrire, ce texte où, si proche de la mort, l’écrivain place, déplace et replace la souveraineté de l’écriture. Publié en septembre 1993, deux ans et demi seulement avant sa mort, ce recueil peut être considéré comme le livre-testament de l’auteur. Duras y livre des confidences liées à sa vie, à la création littéraire, mais elle met en place également une ample réflexion sur l’écriture et sur l’essence du langage. L’horizon de l’écrivain se construit autour d’une exigence poétique qui s’affirme également par l’idée et par la pensée. Une réflexion qu’elle dit souvent vouloir fuir et à laquelle elle n’échappe pas pourtant, tant la vie de l’esprit la séduit.

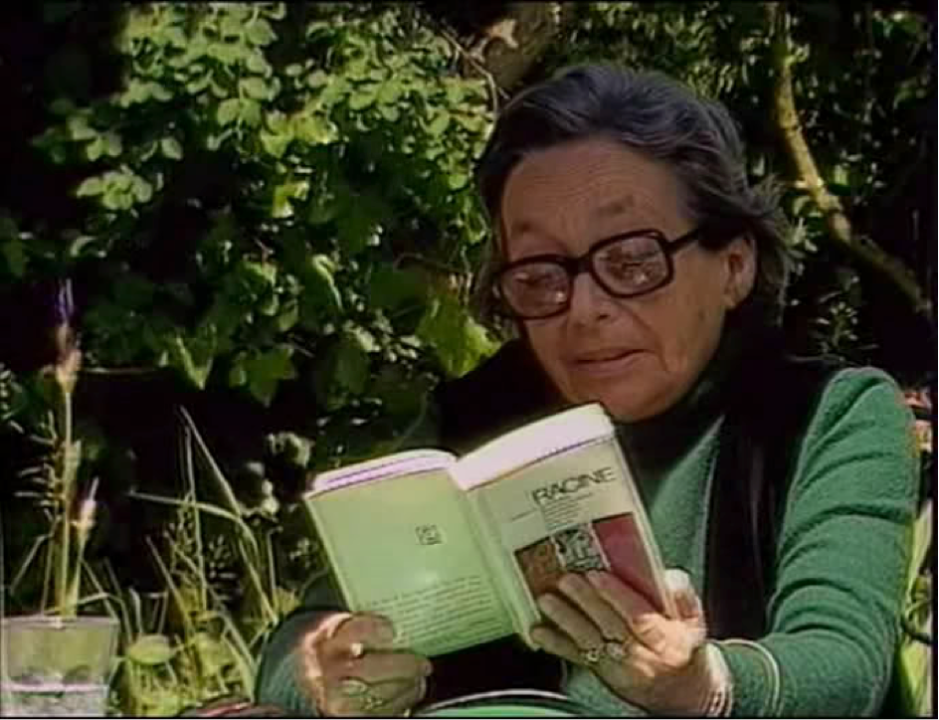

Le titre annonce déjà le projet qui, dans un infinitif sans bornes, ouvre sur la profondeur des âges de la parole. Le préambule révèle l’itinéraire parcouru comme une nécessité de la maîtrise, un signe de rigueur qui approche le mystère : « J’ai parlé de l’écriture. Je voulais tenter de parler de ça : Écrire. ». Le recueil se présente comme un ensemble de cinq textes : « La Mort du jeune aviateur anglais » et « Écrire » sont une version retravaillée d’entretiens que Benoît Jacquot filme en 1992, et qui sont diffusés en novembre de la même année sur la chaîne Arte ; « Roma » est un texte que Duras récrit à la suite du film écrit et réalisé par elle-même pour la télévision italienne (RAI) et diffusé par celle-ci en 1982 avec le titre : Dialogo di Roma ; « Le Nombre pur » destiné à la publication pour la revue Autrement, paraît d’abord dans ce recueil ; enfin, le dernier texte, « L’exposition de la peinture », est une préface au catalogue pour l’exposition d’un ami de l’auteur, le peintre argentin Roberto Plate, qui s’est occupé de plusieurs scénographies de ses pièces. L’ensemble qui peut paraître ainsi disparate, offre au contraire à voir les plusieurs facettes du même diamant.

Écrire se donne à lire comme une suite de fragments qui privilégient d’une part la voie de la dispersion, d’autre part la voix de la confidence. On pénètre dans un espace multiple où le verbe se déclare « de nature sauvage » mais va chercher dans l’intimité de l’auteur qui nous accueille dans sa maison de Neauphle-le-Château évoquée dès les premières lignes du texte. Le lecteur accepte aussitôt de tanguer avec une parole du moi qui se disperse et qui disperse ce qu’elle dit. Duras s’identifie d’emblée : c’est elle ce « je » qui a écrit Le Ravissement de Lol V. Stein et Le Vice-consul dans une entreprise qui n’a cependant rien de proprement autobiographique puisque l’auteur s’esquisse en ligne de fuites successives sans souscrire le pacte qui, selon Philippe Lejeune, délimite le champ de l’autobiographie. Duras ne se plie pas aux aveux de vérité concernant son vécu bien qu’elle utilise le verbe « jurer » et affirme ne « jamais avoir menti dans un livre. Ni même dans [sa] vie », une affirmation qui joue avec les codes du dévoilement de soi en faisant écho à Rousseau et allant ainsi précisément questionner pour la déjouer, la matière théorique.

Dès lors, la parole de la confidence durassienne convoque ses liens les plus intimes : Robert Antelme et sa sœur Marie-Louise, Dionys Mascolo, Jean Mascolo, Yann Andréa, Gérard Jarlot ; des amitiés intellectuelles importantes : Blanchot, Queneau, Bataille ; des amis acteurs : Michael Lonsdale, Delphine Seyrig ; une grande amitié politique : François Mitterrand et une personnalité politique estimée, disparue : Pierre Bérégovoy. On apprendra l’attachement de Duras à ses livres et à ses personnages. On pourra lire les circonstances de l’écriture de Lol V. Stein, du Vice-consul, on sera surpris d’y retrouver Abanh Sabana David, œuvre qu’elle nomme si peu souvent et dont elle se souvient comme son premier livre politique. On apprendra qu’Un barrage contre le Pacifique est un souvenir lié à l’acquisition de la maison de Neauphle grâce aux droits de cinéma, et l’auteur révélera redécouvrir avec bonheur son deuxième roman publié chez Gallimard en 1944, La Vie tranquille.

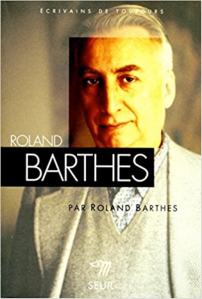

Autant de fragments qui révèlent l’art poétique de Duras et qui ne laissent de dissimuler une tentation farouche : celle de théoriser sur la littérature. Comme Barthes dans Roland Barthes par Roland Barthes, Duras utilise la forme fragmentaire pour perturber les horizons d’attente de son discours, une forme qu’elle utilise notamment dans ses écrits des années 1980. Si Barthes écrit : « Je ne suis pas contradictoire, je suis dispersé », Duras dans Écrire sera et contradictoire et dispersée, et assumera cette ligne d’écriture qui définira, au bout du parcours, l’ensemble de son texte. Comme Barthes qui traçait son chemin autobiographique en se dérobant, Duras trace ici son chemin théorique en le dissimulant : l’œuvre de la modernité se réalise dans le dissentiment. C’est ainsi que dès que la conscience de l’écriture prend la voie d’une affirmation chez Duras : « il n’y a que l’écriture qui a un sens dans certains cas personnels. Puisque je la manie, je la pratique », aussitôt la promesse ou la menace de la contradiction la gagne « Mais je ne suis pas sûre. Je crois aussi que c’est faux ». Une telle manière de procéder, exprime un choix délibéré qui est le propre de l’écrivain « C’est curieux un écrivain. C’est une contradiction et aussi un non-sens. ».

Autant de fragments qui révèlent l’art poétique de Duras et qui ne laissent de dissimuler une tentation farouche : celle de théoriser sur la littérature. Comme Barthes dans Roland Barthes par Roland Barthes, Duras utilise la forme fragmentaire pour perturber les horizons d’attente de son discours, une forme qu’elle utilise notamment dans ses écrits des années 1980. Si Barthes écrit : « Je ne suis pas contradictoire, je suis dispersé », Duras dans Écrire sera et contradictoire et dispersée, et assumera cette ligne d’écriture qui définira, au bout du parcours, l’ensemble de son texte. Comme Barthes qui traçait son chemin autobiographique en se dérobant, Duras trace ici son chemin théorique en le dissimulant : l’œuvre de la modernité se réalise dans le dissentiment. C’est ainsi que dès que la conscience de l’écriture prend la voie d’une affirmation chez Duras : « il n’y a que l’écriture qui a un sens dans certains cas personnels. Puisque je la manie, je la pratique », aussitôt la promesse ou la menace de la contradiction la gagne « Mais je ne suis pas sûre. Je crois aussi que c’est faux ». Une telle manière de procéder, exprime un choix délibéré qui est le propre de l’écrivain « C’est curieux un écrivain. C’est une contradiction et aussi un non-sens. ».

L’opposition est une exigence qui montre à quel point dans ce texte se joue une forte tension du jugement. Comment atteindre la vérité sans passer par le désordre de l’esprit qui essaie de saisir la force créatrice approchée dans la conscience d’un très court instant ? Écrire est donc à la fois réflexion et irréflexion sur l’écriture, puisque la « déraison », le « délire », le « dérapage » et la « folie » définissent, comme la contradiction, l’écrivain. Et la folie n’est pas associée au dernier des écrivains par Duras mais à l’un des plus estimés : « Je suis sûre que c’est comme ça. Que pour Blanchot, par exemple, c’est comme ça. Il a la folie qui tourne autour de lui. ». Partenaire d’écriture et d’amitié, Blanchot n’est pourtant pas strictement l’écrivain de la folie, mais il est assurément l’écrivain des abords de l’extrême de la pensée. Des récits comme La Folie du jour, L’Arrêt de mort ou encore Thomas l’obscur rendent compte de l’expérience de la maladie et de cette blessure due à une intervention chirurgicale que l’écrivain subit à l’âge de 18 ans et qui aurait pu se révéler fatale. Cette expérience le portera à sonder les questions de l’absence du corps et de l’absence de mémoire. C’est ainsi qu’il ira à la rencontre de l’essence du monde moderne, celle qui se bâtit sur l’impossibilité de l’avenir de la pure raison. Le langage de la folie le fascine dans l’art et la littérature. Dans son article « L’oubli, la déraison », il dit aimer Goya, Sade, Hölderlin, Nerval, Van Gogh, parce que précisément chez eux : « La « folie« est absence d’œuvre » et l’artiste vit toujours dans le souci qui « l’attire dans la profondeur vide du désœuvrement ».

Pour Duras aussi la figure du fou est créatrice. Elle concevra par ailleurs deux personnages auxquels elle reste très attachée et vers lesquels elle revient à plusieurs reprises dans Écrire : Lol V. Stein et le vice-consul. Deux personnages-emblème d’une folie qui n’aura même plus les mots pour se dire, Lol ravie dans son mutisme, le vice-consul halluciné par sa colère. Cette folie qui les distingue, les placera ainsi hors de toute logique possible. Dans l’entretien avec Jean Schuster où Duras formule pour la première fois sa théorie de l’ « ombre interne » – elle nomme ainsi, pour aller vite, l’imagination créatrice qui siège quelque part à l’intérieur de l’écrivain et qui est encore à l’état brut –, elle défend déjà une idée qu’elle soutiendra en d’autres occasions : « Seuls, les fous écrivent complètement ». C’est parce que ces fous magnifiques s’expriment librement, affranchis du langage dominant et surtout débarrassés de la contrainte logique.

Dès lors, penser à l’écriture, c’est aussi pour Duras « penser en s’interrompant », c’est donner libre cours, dans le discours, à ce mouvement de liberté qui s’approche de la vérité en faisant l’épreuve de la déraison. Elle avoue : « C’est ce genre de dérapage-là peut-être — je n’aime pas ce mot — très sombre, que l’on risque d’encourir ». Ce lien à l’incohérence que l’auteur convoque sans cesse, non sans la redouter, finira paradoxalement par faire du doute un allié d’Écrire : « Le doute, c’est écrire. Donc c’est l’écrivain aussi ». On voit comment l’auteur invoque la suspension du jugement, l’interruption de la raison, pour ensuite en arriver à une conséquence logique à l’intérieur d’une courte phrase qui rappelle une célèbre plaidoirie de l’esprit. Duras revient souvent au cogito de Descartes, et souvent pour parodier le discours rationnel. Ici, elle s’approprie le raisonnement pour l’intégrer non seulement dans son discours, mais aussi pour faire du doute la raison même de l’être écrivain.

Il est intéressant de noter que cette recherche de la vérité à travers la folie qui conduit Duras à installer ensuite le doute comme essence de l’écrivain, est aussi le parcours que Foucault entreprend dans Histoire de la folie à l’âge classique, pour montrer à quel point la raison ne peut se défaire facilement de la déraison. Parallèlement à Foucault, Duras semble également nouer sa réflexion à celle de Blanchot qui se penche dans plusieurs de ses articles sur l’expérience créatrice de Hölderlin qui se situe entre langage et folie. Je vous renvoie notamment à « La folie par excellence » (1951) et à « L’itinéraire d’Hölderlin » (1953). Ce dernier article ouvrira par ailleurs un débat de taille dans les années 1960 qui verra tout particulièrement Jean Laplanche et Michel Foucault discuter sur la question de la raison et de la déraison constitutives de la parole du poète moderne, une parole qui révèle l’insécabilité de folie et écriture et qui se place, comme l’écrit Foucault « entre le détour des dieux et la perdition du langage ».

Il est intéressant de noter que cette recherche de la vérité à travers la folie qui conduit Duras à installer ensuite le doute comme essence de l’écrivain, est aussi le parcours que Foucault entreprend dans Histoire de la folie à l’âge classique, pour montrer à quel point la raison ne peut se défaire facilement de la déraison. Parallèlement à Foucault, Duras semble également nouer sa réflexion à celle de Blanchot qui se penche dans plusieurs de ses articles sur l’expérience créatrice de Hölderlin qui se situe entre langage et folie. Je vous renvoie notamment à « La folie par excellence » (1951) et à « L’itinéraire d’Hölderlin » (1953). Ce dernier article ouvrira par ailleurs un débat de taille dans les années 1960 qui verra tout particulièrement Jean Laplanche et Michel Foucault discuter sur la question de la raison et de la déraison constitutives de la parole du poète moderne, une parole qui révèle l’insécabilité de folie et écriture et qui se place, comme l’écrit Foucault « entre le détour des dieux et la perdition du langage ».

Il est intéressant de noter que cette recherche de la vérité à travers la folie qui conduit Duras à installer ensuite le doute comme essence de l’écrivain, est aussi le parcours que Foucault entreprend dans Histoire de la folie à l’âge classique, pour montrer à quel point la raison ne peut se défaire facilement de la déraison. Parallèlement à Foucault, Duras semble également nouer sa réflexion à celle de Blanchot qui se penche dans plusieurs de ses articles sur l’expérience créatrice de Hölderlin qui se situe entre langage et folie. Je vous renvoie notamment à « La folie par excellence » (1951) et à « L’itinéraire d’Hölderlin » (1953). Ce dernier article ouvrira par ailleurs un débat de taille dans les années 1960 qui verra tout particulièrement Jean Laplanche et Michel Foucault discuter sur la question de la raison et de la déraison constitutives de la parole du poète moderne, une parole qui révèle l’insécabilité de folie et écriture et qui se place, comme l’écrit Foucault « entre le détour des dieux et la perdition du langage ».

Il est intéressant de noter que cette recherche de la vérité à travers la folie qui conduit Duras à installer ensuite le doute comme essence de l’écrivain, est aussi le parcours que Foucault entreprend dans Histoire de la folie à l’âge classique, pour montrer à quel point la raison ne peut se défaire facilement de la déraison. Parallèlement à Foucault, Duras semble également nouer sa réflexion à celle de Blanchot qui se penche dans plusieurs de ses articles sur l’expérience créatrice de Hölderlin qui se situe entre langage et folie. Je vous renvoie notamment à « La folie par excellence » (1951) et à « L’itinéraire d’Hölderlin » (1953). Ce dernier article ouvrira par ailleurs un débat de taille dans les années 1960 qui verra tout particulièrement Jean Laplanche et Michel Foucault discuter sur la question de la raison et de la déraison constitutives de la parole du poète moderne, une parole qui révèle l’insécabilité de folie et écriture et qui se place, comme l’écrit Foucault « entre le détour des dieux et la perdition du langage ».

On comprend dès lors à quel point Duras se livre dans Écrire à une réflexion profonde sur les limites de la parole. Elle a beau mettre en avant dans son texte la résistance à la composition et à la raison que la forme du fragment justifie, le procédé rhétorique montre au bout du compte, à quel point l’écrivain veut perturber la lecture de son livre qui révèle, de fait, tous les signes de l’essai, genre sous lequel il sera classé à très juste titre à sa sortie.

Ce n’est donc pas un hasard si Écrire affronte, avec l’épreuve de la déraison, celle de la solitude. Car la solitude est cette « expérience essentielle », selon Blanchot, sans quoi il s’avère impossible d’écrire et de penser.

Duras écrit : « Je crois aussi que sans ce doute premier du geste vers l’écriture il n’y a pas de solitude. Personne n’a jamais écrit à deux voix ». Elle ne désavoue pas ici l’entreprise de l’écriture collective dans laquelle elle s’est engagée en 1968. Dans ce texte écrit au crépuscule de sa vie, l’écrivain se mesure de bout en bout au risque de l’œuvre, au gouffre qui s’ouvre devant tout artiste, tout penseur qui se penche sur l’expérience secrète et fuyante de l’Art. Elle écrit que c’est « la tête vide » et « les mains vides » qu’elle va à la rencontre de toutes les solitudes qu’elle a croisées sur son chemin : la solitude de la maison, la solitude alcoolique, la solitude de la pensée, la solitude du monde entier. Dans la solitude de l’écriture qui touche à l’être de l’écrivain, Duras retrouve « l’ombre interne », son moi créateur.

Duras écrit : « Je crois aussi que sans ce doute premier du geste vers l’écriture il n’y a pas de solitude. Personne n’a jamais écrit à deux voix ». Elle ne désavoue pas ici l’entreprise de l’écriture collective dans laquelle elle s’est engagée en 1968. Dans ce texte écrit au crépuscule de sa vie, l’écrivain se mesure de bout en bout au risque de l’œuvre, au gouffre qui s’ouvre devant tout artiste, tout penseur qui se penche sur l’expérience secrète et fuyante de l’Art. Elle écrit que c’est « la tête vide » et « les mains vides » qu’elle va à la rencontre de toutes les solitudes qu’elle a croisées sur son chemin : la solitude de la maison, la solitude alcoolique, la solitude de la pensée, la solitude du monde entier. Dans la solitude de l’écriture qui touche à l’être de l’écrivain, Duras retrouve « l’ombre interne », son moi créateur.

Cette idée la conduira à faire apparaître dans le dispositif fragmentaire, des affirmations telles des aphorismes : « Cet inconnu qu’on porte en soi : écrire, c’est ce qui est atteint » ; « On peut parler d’une maladie de l’écrit » ; « L’écriture c’est l’inconnu » ; « C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps ». Duras rompt avec l’exigence de discontinuité pour élaborer des aphorismes, ces aphorismes que Schlegel et les premiers romantiques allemands nomment « hérisson » à travers lesquels ils entendent recouper la « totalité de la poésie ». Blanchot dans son article sur l’Athenaeum leur reprochera cette volonté de créer l’aphorisme pour dire la phrase parfaite. Duras, quant à elle, veut échapper à l’angoisse substantielle de l’intimité du silence, elle essaie ainsi de circonscrire l’isolement qui l’a mise parfois à dure épreuve en abusant de l’alcool : « Et c’est pour ça que je buvais de l’alcool avant de dormir. Pour m’oublier, moi. Ça passe tout de suite dans le sang, et après on dort. C’est angoissant la solitude alcoolique ». Duras théorise certes, mais restera toujours proche des percepts et des affects.

Il convient en effet de rappeler qu’après de nombreuses cures de désintoxication, l’écrivain est restée prisonnière d’un coma qui a duré plus de quatre mois. Elle en est sortie en février 1989, très peu de temps avant la réalisation des entretiens de 1992 avec Benoît Jacquot d’où est tiré Écrire. A ce titre, ces aphorismes peuvent être lus comme un geste autotélique de la pensée, une pensée qui, en clôture du texte Écrire, a besoin de revenir vers soi, revenir dans cet espace de solitude et d’autonomie qui embrasse finalement toute la littérature moderne, revenir pour mieux ressaisir cette pensée et lui donner une autre impulsion, un autre élan. Écrire sera le dernier livre entièrement revu dans la totalité de son ensemble par l’écrivain, mais elle y aura laissé la marque d’une forte tentation de mettre à l’épreuve, au même moment où elle le voit surgir, le matériau créatif, intellectuel et théorique.

Il convient en effet de rappeler qu’après de nombreuses cures de désintoxication, l’écrivain est restée prisonnière d’un coma qui a duré plus de quatre mois. Elle en est sortie en février 1989, très peu de temps avant la réalisation des entretiens de 1992 avec Benoît Jacquot d’où est tiré Écrire. A ce titre, ces aphorismes peuvent être lus comme un geste autotélique de la pensée, une pensée qui, en clôture du texte Écrire, a besoin de revenir vers soi, revenir dans cet espace de solitude et d’autonomie qui embrasse finalement toute la littérature moderne, revenir pour mieux ressaisir cette pensée et lui donner une autre impulsion, un autre élan. Écrire sera le dernier livre entièrement revu dans la totalité de son ensemble par l’écrivain, mais elle y aura laissé la marque d’une forte tentation de mettre à l’épreuve, au même moment où elle le voit surgir, le matériau créatif, intellectuel et théorique.

« Tout est dans tout » comme elle aime le dire, et tout est dans Écrire qui recèle des fragments qui constituent les principes fondateurs de son écriture. On pourra lire notamment une phrase qui résume l’un des traits les plus distinctifs de son œuvre : la réécriture : « Écrire à côté de ce qui précède l’écrit c’est toujours le gâcher. Et il faut cependant accepter ça : gâcher le ratage c’est revenir vers un autre livre, vers un autre possible de ce même livre. ». Écrire c’est d’abord commencer à le faire à partir de la solitude et du désespoir, à partir de cet « ombre interne » qui appartient au temps et à l’oubli. Ombre qui se noircit d’encre, toujours prête à déclencher ou a redéclencher le moment privilégié de la création. Moment où il faut accepter le risque de l’accident toujours repris, toujours à reprendre comme une puissance de redite extrêmement prolifique de mot en mot, de livre en livre, d’image en image. Le phénomène de la réécriture a déjà été analysé à maintes reprises et notamment par Bernard Alazet à qui l’on doit sans aucun doute les plus fines et les plus belles analyses critiques (autant que poétiques) de l’œuvre durassienne. Il a fait remarquer comment cette écriture du « ressassement » et de la « répétition » chez Duras fait écho à l’« Oublieuse mémoire » de Blanchot pour qui « Ce qu’il importe, ce n’est pas dire, c’est redire et, dans cette redite, dire chaque fois encore une première fois. ». On a isolé souvent de groupes d’œuvres qui illustrent particulièrement ce procédé d’écriture où l’on retrouve notamment autour de ce que la critique a nommé « cycle indien », un ensemble d’œuvres qui offrent une récurrence de thèmes, de motifs, de personnages et surtout de parcelles diégétiques.

Or il est intéressant de noter que si Duras fournit dans Écrire la formule théorique de la réécriture, elle en donne aussitôt une exemplification. C’est lorsque l’auteur interrompt le fil du discours sur l’écriture et dit vouloir mettre en scène la narration de l’histoire d’une mouche que la réécriture a lieu : « J’aimerais raconter l’histoire que j’ai racontée une première fois à Michelle Porte qui avait fait un film sur moi. ». Duras révèle avoir déjà fait cette confidence à Michelle Porte qui avait ri de cet intérêt soudain pour une mouche. L’écrivain raconte en effet cette histoire en 1976 à son amie, lors des entretiens télévisuels Les Lieux de Marguerite Duras. Comme la mouche, cette parole de confidence trace le trajet de l’écriture « C’est ça, cette mort de la mouche, c’est devenu ce déplacement de la littérature. On écrit sans le savoir. On écrit à regarder une mouche mourir ». Duras passe par la métaphore pour tenter de saisir autrement le secret d’écrire. Comme si en donnant à lire l’image écrite, l’écriture devenait moins aveuglante. Surtout quand l’auteur invite à regarder de près cette écriture qui est déjà réécriture d’une histoire racontée en 1964 au moment où elle écrit un scénario pour un court métrage : Nuit noire, Calcutta.

C’est à ce moment-même que l’insecte-écriture fait son apparition. Les circonstances sont assez originales : à la demande de Marin Karmitz, Duras répond à une commande d’un laboratoire pharmaceutique pour une campagne d’information sur l’alcoolisme. Elle propose de mettre en scène un écrivain qui se heurte à la difficulté d’écrire et à la dépendance de l’alcool. Dans un passage, le scénario rapporte l’agonie d’ « un papillon ou d’une mouche » qui est avalée par le chat de l’écrivain assis à sa table de travail. Cette agonie de l’insecte, étroitement liée à la création littéraire, revient à plusieurs reprises chez Duras, on la retrouvera encore dans « Aurélia Paris ».

Dans « Écrire », c’est l’écrivain Duras qui assiste, assise dans la dépense de la maison de Neauphle, à la mort de « la mouche en train de passer dans l’éternité ». Ce qu’il y a de plus scandaleux dans le scandale, est la violence mortelle. Mais la difficulté de mourir devient facile si on la conçoit métaphysiquement, si on la conçoit dans un entretien infini avec la littérature. La facilité que l’on prend à mourir, c’est d’écrire. Quand la mouche est comparée à « Cette reine. Noire et bleue », l’écrivain renvoie aussitôt à un autre texte du même recueil : « Roma ». Comme dans un incessant jeu confidentiel Duras renvoie à Duras, mais l’exigence du dispositif réside surtout dans le renvoi de l’écriture à l’écriture et à la réécriture. Dans « Roma » il est question d’un amour ancien qui s’épuise dans une civilisation ancienne, une autre histoire de réécriture. Comme dans un miroir littéraire infini, l’écriture se livre au temps immémorial. Le bruit d’une mouche qui meurt fait écho au silence d’un dialogue entre Titus et Bérénice qui voudrait tant dire « — Elle ne parlait pas le romain. Il ne parlait pas la langue de la Samarie ».

Dans « Écrire », c’est l’écrivain Duras qui assiste, assise dans la dépense de la maison de Neauphle, à la mort de « la mouche en train de passer dans l’éternité ». Ce qu’il y a de plus scandaleux dans le scandale, est la violence mortelle. Mais la difficulté de mourir devient facile si on la conçoit métaphysiquement, si on la conçoit dans un entretien infini avec la littérature. La facilité que l’on prend à mourir, c’est d’écrire. Quand la mouche est comparée à « Cette reine. Noire et bleue », l’écrivain renvoie aussitôt à un autre texte du même recueil : « Roma ». Comme dans un incessant jeu confidentiel Duras renvoie à Duras, mais l’exigence du dispositif réside surtout dans le renvoi de l’écriture à l’écriture et à la réécriture. Dans « Roma » il est question d’un amour ancien qui s’épuise dans une civilisation ancienne, une autre histoire de réécriture. Comme dans un miroir littéraire infini, l’écriture se livre au temps immémorial. Le bruit d’une mouche qui meurt fait écho au silence d’un dialogue entre Titus et Bérénice qui voudrait tant dire « — Elle ne parlait pas le romain. Il ne parlait pas la langue de la Samarie ».

Écrire porte bien son titre qui dans cet infinitif ne congédie ni la personne de l’écrivain, ni le temps de l’écriture et privilégie le chant continu de ce qui ne se laissera jamais saisir : « L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit, et ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire