|

| Selva Almada |

Selva Almada

Jamais rien

ne cesse

de s’écrire

17 novembre 2022

Alors que s’ouvrent les 19e rencontres littéraires internationales de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (MEET) de Saint-Nazaire, En attendant Nadeau publie un texte inédit de l’écrivaine argentine Selva Almada.

Selva Almada

Il y a une scène de ma petite enfance qui revient toujours. Mon cousin et moi sommes à genoux par terre, il fait chaud, le ciel est couvert, d’un moment à l’autre il va pleuvoir. Nous sommes penchés au-dessus d’un petit trou creusé dans le sol. Mon cousin, qui est plus courageux que moi, tient entre ses doigts un fil, son coude est certainement appuyé sur le sol pour tenir bon, pour ne pas fatiguer son bras. L’extrémité du fil est à l’intérieur du trou, lesté d’un petit morceau de savon blanc. Si l’un des nombreux chiens qui sont dans la maison de ma grand-mère, là où vit mon cousin avec sa mère, vient nous renifler ou nous chercher pour jouer, je me charge de le chasser pour qu’il ne nous gêne pas. Puis je reviens à mon poste à côté de mon cousin, pour me concentrer sur ce trou profond : le repaire d’une mygale. Tôt ou tard (cette activité exigeait énormément de patience) l’araignée va mordre dans l’appât. Quand mon cousin sentira la légère tension sur le fil, il commencera à tirer, tout doucement pour que l’araignée ne se détache pas. Mes mains vont transpirer et je vais avoir envie de crier et de rire nerveusement, de partir en courant, de rester là, de faire pipi… le tout crescendo, à mesure que le fil sort et avec lui la pêche, l’araignée, avec son dos velu, ses pattes velues, recroquevillées pour sortir du trou, qui rageuses se déplieront, s’agiteront, dès qu’elle sera sortie, suspendue en l’air. Ensuite, mon cousin, le pêcheur d’araignée, la posera par terre. Parfois, elle retournera simplement se cacher dans son repaire. Parfois, bien que nous soyons cent fois plus grands qu’elle, l’araignée furieuse nous fera face, s’avancera vers nous, et nous partirons en courant.

Je crois que cette évocation n’est pas anodine. Si je pense à ce qu’écrire est pour moi, je pense que c’est comme pêcher des araignées : ce mélange de fascination et de terreur ; par-dessus tout, cette patience infinie.

Il y a de nombreuses années, sur le fleuve Bermejo, au nord-est de l’Argentine, j’ai vu un aborigène qom qui pêchait avec une lance. Debout sur un canot fait d’un tronc d’arbre creusé, gardant l’équilibre sur l’étendue instable de l’eau, le bras levé, l’homme regardait fixement la surface du fleuve. Concentré, il attendait d’embrocher un poisson qui serait son repas et celui de sa famille. Comment ce pêcheur qom mesurerait-il le temps ? En fonction de la quantité de poissons qu’il lui fallait ce jour-là ? Ou cela n’aurait-il aucune importance car son rôle dans la communauté c’était de pêcher, que cela lui prenne une heure ou toute la journée ?

Selva Almada Cette fois-là, nous avions campé tout le week-end au bord du fleuve. Au matin du second jour, un groupe de femmes qom était sorti de la forêt et s’était approché du camping. Elles étaient sorties soudainement, silencieuses. Si je devais dire d’où elles étaient venues, j’en serais incapable. Plutôt que « sortir » de la forêt, il serait plus exact de dire « surgir » car il y avait là quelque chose d’une apparition plus que d’une arrivée. Elles étaient de plusieurs générations : vieilles femmes, jeunes filles, gamines. Elles avaient déposé les paniers qu’elles fabriquent avec des feuilles de plantes qui poussent dans la forêt, teintes avec des plantes cueillies au même endroit. Elles n’avaient pas dit un seul mot : elles n’avaient pas salué, n’avaient pas répondu à nos questions sur le prix de ce panier ou de cet autre. Ce qu’elles avaient tressé de leurs propres mains était là, étalé devant nous. Leur travail était accompli, elles semblaient dire : nous parlons à travers le travail achevé, il n’y a rien à ajouter.

Le pont de la Liberté et le Rio Bermejo à El Colorado, dans la province de Formosa, en Argentine (2016) © CC4.0/Schmitto

Dans les années quatre-vingt, il y a eu une grande inondation en Argentine. À l’époque, je ne connaissais pas encore le fleuve. Mon oncle vivait à Formosa, dans le nord, dans la même région que les qom. Il est revenu, cette année-là ou la suivante ou trois ou quatre ans plus tard – mon oncle disparaissait toujours pendant de longues périodes sans que nous sachions s‘il était vivant ou mort, quand il revenait il ne parlait d’autre chose que du fleuve en crue, des gens perchés sur les toits de leurs maisons, le peu de chose qui dépassait, le seul endroit hors de l’eau. Je l’écoutais émerveillée. Mon oncle ne faisait que fumer une cigarette après l’autre, lire les revues D’Artagnan, faire une pause entre deux revues et parler de l’inondation. Il racontait les îlots de jacinthes d’eau entraînés par le courant ; il disait que sur ces petits écosystèmes il y avait des insectes, des vipères et des singes hurleurs. Je m’imaginais ces broussailles vertes comme les carrosses du printemps, fluviaux cette fois, remplis de dangers. Les histoires de l’inondation me plaisaient autant que ces revues que lisait mon oncle, encore et encore, sans se lasser, comme il ne se lassait jamais de fumer ou de disparaître sous prétexte de travail saisonnier, un été de temps en temps. Je ne me souviens pas que mon oncle soit une fois entré dans l’eau. Bien que nous marchions tous les deux sur la rive, là où il y avait un peu de sable, à chercher des œufs de tortue. Nous les rassemblions puis il les enterrait dans le potager de la maison du grand-père, là où il y avait toujours du soleil. Nous attendions tous les deux accroupis, regardant fixement l’endroit, un peu le matin et un peu le soir, attendant que les têtes des tortues sortent du sol comme des choux.

Selva Almada

L’eau, ce n’était pas encore le fleuve pour moi, c’était au cours de ces étés-là à la campagne l’eau des rizières. Sortant d’un énorme tuyau, irriguant les sillons entre les diguettes. À l’heure de la sieste, avec mes tantes qui étaient deux gamines, nous nous faufilions dans la rizière du voisin, nous passions sous le jet d’eau, les dos blancs de mes tantes brillaient comme des écailles. Nous suivions les sillons d’eau. Nous ne pouvions savoir alors que le silence de ces rizières ressemblait assez à un poème.

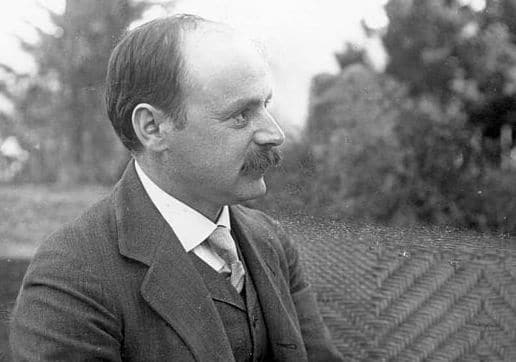

Juan L. Ortiz est le poète du fleuve et de la nature. C’est le poète de la terre où je suis née et où j’ai grandi, Entre Ríos. Si vous le voyez en photo, vous verrez que c’était un vieillard mince comme un roseau, avec une masse de cheveux blancs qui formait une espèce d’aura autour de sa tête ; il utilisait de très longs fume-cigarettes orientaux et aimait les chats. Il était poète et il était sage. Les jeunes écrivains des années 60 et 70 allaient lui rendre visite dans la maison qu’il avait au bord du fleuve Paraná, un des principaux fleuves d’Amérique du Sud. Une fois, il y a quelques années, Rodolfo Alonso, un poète qui est mort l’an passé, m’a raconté une de ces visites. À la tombée de la nuit, ils allaient marcher avec Juan L. le long du fleuve. C’est l’heure où les moustiques se rassemblent en nuées noires et stridentes. Les hordes de moustiques se précipitaient sur le petit groupe, en tête marchait Juan L. qui discutait et évidemment fumait. L’escorte de poètes, quelques tout jeunes hommes, ne savaient comment se protéger des piqures. Le maître, lui, laissait ses bras devenir noirs de moustiques et alors, simplement, passait sa main sur son bras pour les éloigner sans cesser de parler, sans verser une goutte de sang. Ce geste m’a toujours semblé grandiose, un geste poétique qui n’est fait ni de vers ni de mots, qui tout simplement arrive.

Une plage sur le Rio Uruguay à Colón, dans la province d’Entre Ríos, en Argentine (2020) © CC4.0/Ternava

Les qom ont un mot, shigaxagua, qui veut dire personne, et tout est personne : shigaguaxa existe avant et après la brève existence humaine. C’est de cette façon que j’aime penser le paysage dans et en dehors de l’écriture : un organisme qui s’écrit en permanence ; une trame qui se déploie ; un chœur de voix et aussi de silences.

Trad. de l’espagnol (Argentine) par Françoise Garnier