|

|

La maison de Flaubert à Croisset. Illustration de Caroline Commanville pour son livre « Souvenirs de Gustave Flaubert », publié en 1895

« Le bonheur complet, enfin le voici : le quatrième tome de la Correspondance… », se réjouit-il en 1998. Flaubert, ce « miracle de probité littéraire (1) », est l’admiration de toute sa vie, et ces quelques lignes en effleurent à peine la matière. La Correspondance, qu’il avait lui-même éditée, préfacée et annotée (Œuvres complètes de Gustave Flaubert, éd. Rencontre, Lausanne, à partir de 1964), est une vieille connaissance pour Nadeau, il s’y replonge, il va confier sa relecture au fil de son « Journal en public ».

Les éditions de l’Atelier de l’agneau publient, in extenso – c’est toujours plus instructif que les choix de textes –, le dernier tome des œuvres complètes du poète Guennadi Aïgui (1934-2006), paru à Moscou en 2009 et traduit par Clara Calvet et Christian Lafont. Sa langue maternelle était le tchouvache, dans laquelle il a traduit une anthologie de poètes français, mais sa langue d’écriture fut essentiellement le russe.

Guennadi Aïgui, Toujours plus autrement sur terre. Trad. du russe par Clara Calvet et Christian Lafont. Atelier de l’agneau, coll. « transfert », 130 p., 20 €

|

| Leonardo Cremonini, « Les corps dans l’eau » (1973) |

Que disent les étranges nageurs, acéphales le plus souvent, des tableaux de Leonardo Cremonini (1925-2010) ? Odile Hunoult interroge leur immersion dans une forme de silence.

Leonardo Cremonini est né en 1925 à Bologne – la ville de Giorgio De Chirico. Dès les années 1960, il a construit son univers pictural, les éléments qui permettent de le reconnaitre entre mille. Un univers méditerranéen dans les différentes lumières des heures, bords de mer (qui sont probablement ses tableaux les plus connus, composés de quatre plans horizontaux superposés, remblai, plage, mer, ciel), rochers polis par les ressacs, plages d’été, rues vides des stations balnéaires… Mais aussi beaucoup d’intérieurs, très cloisonnés, avec des couloirs, des passages, des miroirs, des fenêtres ouvertes, fermées. Un univers silencieux : De Chirico, sans être clairement désigné, plane là-dessus.

Holocauste a été publié à New York en 1975. Charles Reznikoff est mort l’année suivante. On ne dira rien ici du grand poète qu’est Reznikoff, on renvoie le lecteur aux textes ou aux œuvres en français [1], ni de l’objectivisme, le mouvement qu’il anime avec George Oppen et Louis Zukofsky, ni même des raisons qui l’amènent à écrire ce poème et à le publier à quatre-vingts ans. Holocauste a déjà été édité en France, dans la traduction d’Auxeméry [2]. Était-il nécessaire de le retraduire ? Oui, et c’est une bonne chose : cela fait penser au mouchoir que le Maître revient chaque nuit poser sur la table de chevet de Marguerite, dans le roman de Boulgakov. On parlera plus loin de la répétition, de la nécessité de la répétition.

Patrícia Galvão, dite Pagu, © D.R.

Patricia Galvão (1910-1962), surnommée Pagu, est une icône de l’avant-garde littéraire brésilienne dès la fin des années 1920, en même temps qu’une militante communiste. Matérialisme et zones érogènes est centré sur une lettre à usage interne, adressée en 1940 à son futur second mari, Geraldo Ferraz. « Document, à l’origine confidentiel, peut-être inachevé et sans titre propre » (Antoine Chareyre). Confidentiel et posthume, publié en 2005 par le fils qu’elle a eu de Geraldo Ferraz sous le titre Paixão Pagu. A autobiografia precoce de Patricia Galvão, la passion selon Pagu. Autobiographie précoce en effet, elle a trente ans quand elle rédige ce texte.

À l’occasion des deux cent trente ans du musée, reparaissent les Dialogues du Louvre de Pierre Schneider (1925-2013), publiés aux États-Unis en 1971 (en 1972 aux éditions Denoël), puis en 1991 chez Adam Biro. Expérience unique : onze peintres contemporains déambulent dans les salles du Louvre, au gré de leur fantaisie, en compagnie de Schneider, au milieu d’une foule plus ou moins dense. Ces onze, Schneider les « écoute regarder », pour comprendre devant quelles œuvres, et pourquoi, leur parole se débonde. « Ce qu’ils m’apprennent sur leur art, jamais ils ne l’eussent dit sans cette médiation ».

16 janvier 2024

Debora Vogel (1900-1942) n’était connue en France que pour avoir accompagné et inspiré le peintre et écrivain Bruno Schulz (1892-1942) qui, comme elle, a fait ses études à Vienne et à Lwow, et fréquenté les mêmes cercles littéraires et artistiques. Mais l’écriture de cette philosophe, essayiste, critique, traductrice, et ici poète, assassinée avec son mari et son fils lors de la liquidation du ghetto de Lwow en août 1942, mérite mieux que d’être cantonnée à ce compagnonnage. Les éditions La Barque piquent notre curiosité avec la traduction par Batia Baum, récemment décédée, de ses deux premiers recueils, Figures du jour (1930) et Mannequins (1934). C’est une véritable découverte, porteuse d’un mystère : pourquoi cette Polonaise, polyglotte, parlant allemand, hébreu, français, a-t-elle choisi d’écrire ses poèmes en yiddish ?

Toute la poésie de Martine Broda (1947-2009) rassemble trente ans d’une écriture que le temps qui passe découpe plus nettement dans sa singularité. Deux anthologies l’ont précédé chez le même éditeur : en 2000, Poèmes d’été. Impressions, puis Éblouissements, en 2003, regroupaient déjà un corpus presque complet, moins Lettre d’amour, paru après sa mort en revue (2009), puis aux éditions Fissiles en 2014. Outre cette addition, l’intérêt de Toute la poésie, c’est la tendre, la sensible préface d’Esther Tellermann, préface d’amie et de poète, et accessoirement le choix d’une chronologie exacte, qui, dit l’éditeur, « permet de mieux percevoir l’évolution de son écriture et sa cohérence profonde ».Martine Broda, Toute la poésie. 1970-2009. Préface d’Esther Tellermann. Flammarion, 376 p., 25 €

|

| Wendy Artin, Three Mice, watercolor, 2003 |

by Robert Capia

✽ ✽ ✽

POUPEES

POUPEES

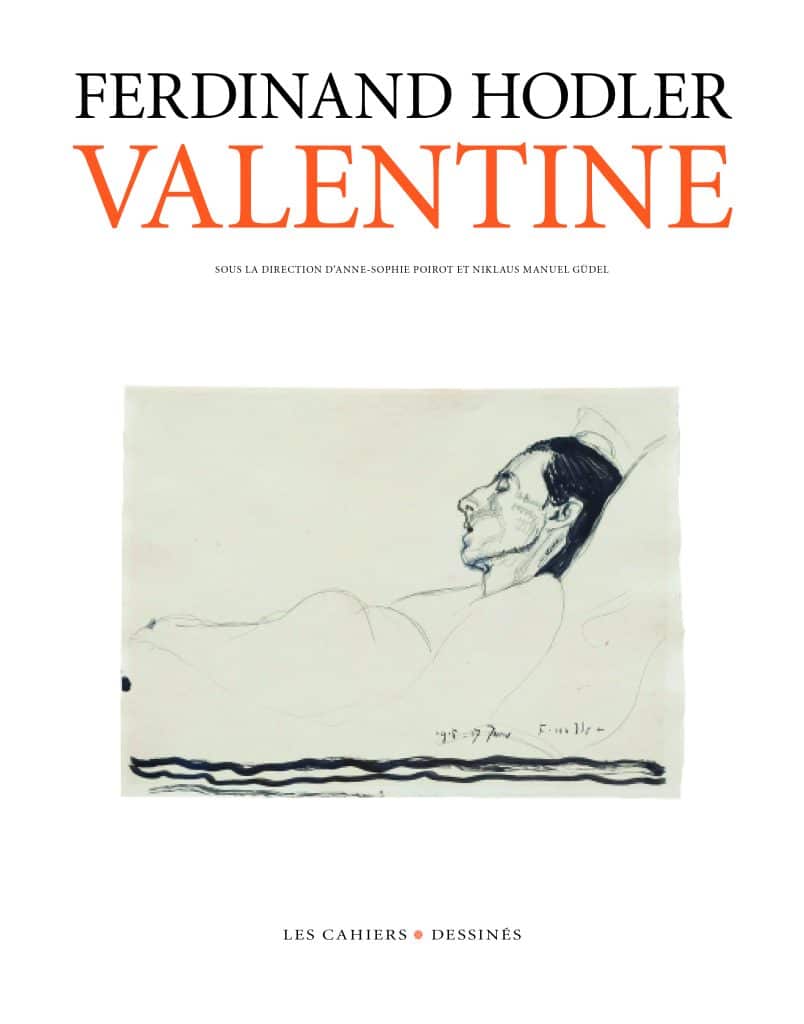

Ces deux gros volumes, publiés conjointement à l’exposition « Revoir Valentine » qui s’est tenue à Vevey, en Suisse, au début de l’année 2023, constituent, bien plus qu’un beau livre d’art, une sorte d’enquête : qu’est-ce qui se passe dans l’œuvre et dans l’esprit de Ferdinand Hodler (1853-1918) au milieu du mois de décembre 1914 quand il entreprend de peindre minutieusement l’agonie et la mort de sa maîtresse, Valentine Godé-Darel (1873-1915). Le choix de présenter l’ouvrage en deux tomes répond à un souci de maniabilité, mais il n’est pas sans conséquences sur la réception du lecteur. Sous-titré Peintures et dessins, le premier, d’une dureté clinique saisissante, porte un coup violent. Le second, Chronique et carnets, explique et peut-être tempère. Foisonnant d’études et de documents, il reproduit en particulier les carnets de Hodler correspondant à la période concernée.

Ossip Mandelstam (1935)

En 1930, au pire moment du scandale orchestré autour de lui à la suite d’une accusation de plagiat, Ossip Mandelstam décroche, grâce à son ami et protecteur Nikolaï Boukharine, éjecté du Politburo mais encore influent, un voyage en Arménie. Il en tira un texte de notes et de souvenirs, que voici extrait des magistrales Œuvres complètes traduites par Jean-Claude Schneider en 2018. Ossip Mandelstam, Voyage en Arménie. Traduction du russe et avant-propos de Jean-Claude Schneider. Postface de Serena Vitale. Le Bruit du temps, 144 p., 9 €

|

| L’illustration est d’Oamul. |

À qui l’interrogeait sur son âge, Marguerite Yourcenar aurait répondu que celui-ci changeait d’heure en heure : « Dans les instants de fatigue, j’ai mille ans, quand je travaille, j’en ai quarante, et dans le jardin, aux côtés de mon chien, je me sens toute petite… j’ai quatre ans. »

Je ne sais pas si la phrase est bien attribuée, mais elle est juste. Moi aussi j’ai

quatre ans quand je suis avec un animal et c’est peut-être parce qu’ils me transportent immédiatement en enfance que j’aime tant leur compagnie.

Ça marche même avec les poissons, poulpes et autres créatures marines, et il me suffit de plonger avec un masque et un tuba pour avoir, non pas quatre ans, mais dix. Plaisir de se sentir voler tel Peter Pan, et de basculer en un instant dans un tout autre monde, si près, où ça danse, ça joue, ça vous procure des surprises même tout près du bord : cet été j’ai vu des poissons aux ailes bleues phosphorescentes, d’autres en robe carmin que je ne connaissais pas, des poulpes aux couleurs changeantes, plusieurs beaux coquillages… Je me suis fait piquer une carapace de crabe, d’un beau bleu elle aussi, par une girelle paon qui l’a remorquée en saisissant dans son bec l’algue qui y était collée.

À la réflexion, quand j’étais petite, ou même quand j’étais jeune, je ne suis pas sûre que je goûtais autant le spectacle. J’avais d’autres priorités que de prêter attention à ce qui m’entourait. Du reste, je ne suis pas sûre que les enfants aient le regard particulièrement aiguisé. Le monde est neuf, mais c’est comme si on l’avait toujours vu. En revanche, le regard s’affûte quand on sait les années comptées (elles le sont toujours, mais longtemps on se croit éternel). Parce qu’on veut s’en mettre plein les yeux pour emporter avec soi. Ou pour ne pas avoir démérité de vivre.

Qu’est-ce qui rapproche René Guy Cadou et Paul Celan ? Rien, sinon d’être nés tous deux en 1920, et les hasards des publications. Pour Celan, un petit livre de Didier Cahen, Lire Paul Celan. Pour Cadou, la réédition chez Seghers de ses œuvres poétiques complètes sous le titre Poésie la vie entière. L’un, roumain et juif, est devenu au fil des décennies un des poètes les plus étudiés du XXe siècle, « on aurait peine à trouver un poème qui n’ait été décortiqué, explicité revisité ». L’autre est un poète français que les décennies effacent.

René Guy Cadou | Poésie la vie entière. Œuvres poétiques complètes. Seghers, 558 p., 24,50 €Didier Cahen | Lire Paul Celan. Tarabuste, 152 p., 14 €