|

| Patric Chiha © Vincent Courtois |

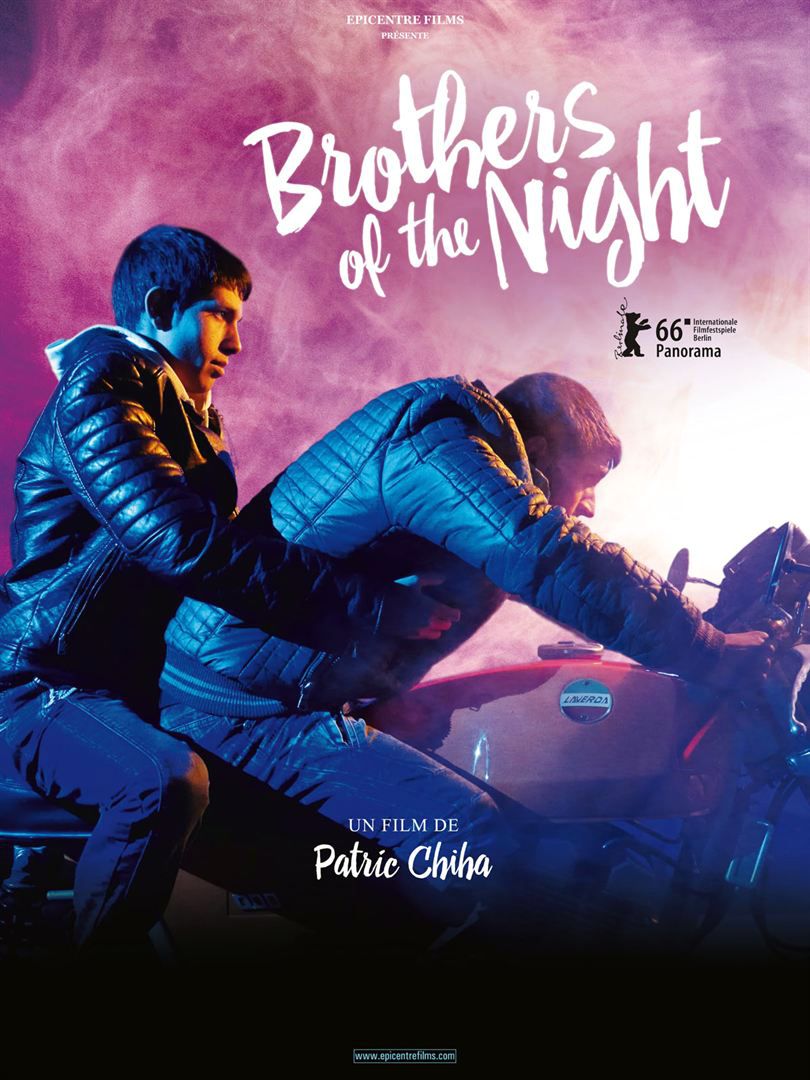

Brothers of the night : Un café avec Patric Chiha

L’eau du Danube s’écoulant calmement sous les ponts de Vienne nous mène à un groupe de jeunes roms qui discutent des passes qu’ils font. Ils sont virils, machos et se prostituent avec des hommes. Toujours avec une capote, précisent-ils.

Leur récit se fait le plus souvent dans une atmosphère à l’allure onirique, dans le bar où ils travaillent ou ailleurs, éclairé par des lumières roses, bleues ou vertes. D’âpreté, de douleurs, il n’en n’est pas question. Tout est sujet à plaisanter, s’amuser, très volatil. Une joie de vivre qui couvre une fuite mélancolique sur laquelle il serait indécent et violent de poser des mots. Il fallait assurément une caméra bienveillante pour révéler la beauté de cet univers. C’est ainsi que Brothers of the night oscille en permanence, pour le formuler de cette façon, entre sa part fictionnelle et sa part documentaire. Réalisation d’un fantasme ou réalité fantasmée, son identité se situe sur ce fil ténu, mystérieux, qui échappe perpétuellement à la catégorisation.

Mettre le doigt sur cette détermination semble donc le meilleur moyen de passer à côté du film, de ne pas le ressentir dans sa globalité. C’est pour l’approcher par la tangente, pour pénétrer encore plus les ambiguïtés du film que j’ai voulu rencontrer Patric Chicha. De cette logique comptable inadaptée au film, il n’en sera pas question non plus dans cet entretien. Nous prenons un café. Il me dit d’emblée : « surtout pas d’entretien, je veux une discussion, un échange ». Je lui dis : « le film en dit heureusement plus que ce que tu as voulu en faire ».

Je suis curieux de connaitre la genèse du film. Par quoi tu commences en faisant ce film ? Par te dire : « J’ai vu ces jeunes dans le rue, je les connais » ? Ou c’est une attirance d’aller vers ce milieu très particulier ? Ou encore un travail sur les témoignages, qui serait d’abord documentaire, les questions esthétiques s’ajoutant ensuite ?

Toi, tu en penses quoi en voyant le film ? Ou peut-être que ça t’est égal en tant que spectateur ?

Non, ça ne m’est pas égal. Je pense qu’il y a d’abord une pulsion documentaire. Dans le sens où tu as voulu enregistrer et jeter un regard sur une réalité méconnue et hermétique aussi. Après, ou pas, viennent s’agréger la mise en scène, le décor, l’éclairage. Mais ils sont évidemment indissociables une fois que le film est fait.

Mais ils sont même indissociables au départ. Et par la suite aussi, comme tu le dis. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il n’y a jamais eu de thème ou de sujet. Donc je ne dirais pas qu’il y avait l’idée d’enregistrer, de faire un document. Il y a eu une rencontre en premier lieu, avec des personnes qui m’intriguaient et que je n’avais jamais vues dans la rue. Je ne savais pas qui ils étaient. Il y avait ces visages et ces corps qui semblaient sortir d’une autre époque, quelque chose des années 70 et des codes que ces garçons maitrisaient parfaitement. Tout ça a suscité ma curiosité de savoir qui ils sont et l’envie de passer du temps avec eux. C’est de là que vient la décision de faire un film, plutôt dans cet ordre-là. Le film est simplement apparu au moment où j’ai voulu passer du temps avec eux. C’est un moyen extraordinaire de passer du temps avec de gens, d’apprendre quelque chose d’eux et de le partager ensuite. Donc, il n’y a pas de sujet, il n’y a pas de sociologie.

Ce n’est effectivement pas ce que j’entendais par la pulsion documentaire. Je l’entendais plutôt dans le sens d’une volonté d’enregistrer la réalité d’un monde peut être méconnu. Mais plus dans le mouvement que dans le but.

C’est toujours plus facile de dire ce que ce n’est pas plutôt que ce que c’est. C’est d’autant plus difficile quand on fait le film. J’ai peut-être vu seulement à la fin du montage ce que ça allait être. Je l’ai découvert petit à petit, et particulièrement sur ce film-là. Il a l’air maitrisé mais il ne l’est pas du tout. J’ai suivi des intuitions. J’ai suivi les garçons, leurs improvisations. Je me suis laissé happer par ce monde que je ne comprenais pas. Parce qu’il y a ce profond mystère, parce que je ne peux pas réduire leur monde à quelques mots, j’ai eu le désir de faire ce film. Je crois qu’on filme lorsqu’on n’arrive pas à nommer les choses. Dans le cas contraire, on les nomme.

Un monde qui échappe à la compréhension d’autant plus que c’est celui de la nuit.

C’est un monde de la nuit où tous les codes on l’air renversés. En tous les cas où règne un profond chaos, un chaos par rapport à notre ordre.

D’ailleurs, il y a quelque chose d’assez inattendu, de paradoxal. Dans le comportement de ces garçons, il y a une mise en avant exacerbée de la virilité, du machisme et une identité a priori hétérosexuelle. Pourtant, ils se prostituent avec des hommes et arrivent à gérer cela, ou composent comme ils peuvent avec cette sorte de schizophrénie. Qu’en dis-tu ?

Je vois très bien ce que tu veux dire. C’est précisément ce que j’entendais par mystère. Je ne peux d’ailleurs même pas affirmer qu’ils sont hétérosexuels ou homosexuels par exemple, si on parle de ça. Ça ne me semble pas le sujet principal, mais il y a évidemment une question qui se pose, un paradoxe. Et il y en a d’autres : celui d’être enfermé dans cette situation terrible et à la fois être libre et joyeux parce que, pour la première fois, ils sont loin de leur famille et peuvent être jeunes. Il y a le paradoxe entre des gens qui subissent une situation et qui dans le même temps s’en arrangent en étant acteurs de leur vie. C’est surtout ça qui m’a beaucoup ému et intéressé : la manière dont ils sont acteurs de leurs vies et pas victimes, ou justement comment l’un cohabite avec l’autre. Il y a cette formule de documentaire – que tout le monde utilise – mais qui est vraie : je ne voulais pas faire un film sur ces garçons mais avec eux. Et je voulais leur offrir ce film. Ça reste évidemment mon film, mais leur offrir un film dans lequel quelque chose peut arriver, dans lequel ils peuvent se mettre en scène et vivre.

Je suis aussi mal à l’aise avec cette appellation de documentaire et ce qu’elle recouvre. On sent bien cette dimension suffisamment ouverte de la mise en scène qui leur permet d’en prendre possession.

Pour le dire simplement, le film est une suite d’ateliers d’improvisations avec des adolescents où ils rejouent une partie de leur vie. Ce n’est donc pas un film sur l’aveu mais davantage sur le jeu. Le cinéma m’a permis de faire quelque chose avec eux. D’ailleurs, je dis souvent qu’on a joué à faire du cinéma comme on peut jouer à cache-cache ou à faire de la pâte à modeler. C’est de là que vient l’esthétique : si je leur propose de faire un film, il fallait que le plateau ressemble à un plateau de cinéma. Il fallait des spots de lumières, des machines à fumée, des costumes…

C’est ce qui les a convaincus ?

Il y avait avant tout une relation de confiance. On a passé un an ensemble avant de tourner. Ils ont compris que je ne cherchais pas l’aveu, la vérité. Que je voulais aussi les protéger. L’attirail fictionnel leur montrait de manière claire qu’il ne s’agit pas d’aveu, que je ne suis pas de la police, qu’il ne s’agit pas de vérité, mais de jouer et de voir comment ils jouent avec ou à partir de leurs vies, comment ils s’arrangent avec le réel, comment ils sont forts et créatifs. L’envers du décor, de cette énergie joueuse, apparait tout seul, je n’avais pas besoin de le souligner je crois.

J’ai beaucoup perçu cette dimension du jeu qui m’a fascinée. Cette manière dont ils conjuguent à la fois une prestation performative propre à l’acteur de théâtre ou de cinéma et le plaisir le plus propre au jeu, comme s’il s’agissait d’un jeu pour enfants. Je dirais même qu’ils se jouent de cette situation extraordinairement bien, ce qui prouve qu’ils ne se sentent pas piégés, dans le sens où ils ne sont pas dans un carcan scénaristique ou de répliques à réciter.

Oui, ce sont des improvisations totales. Je ne les comprenais même pas. Entre nous, on parle l’allemand, mais sur le film j’ai décidé qu’ils pouvaient parler leur langue qui est un mélange de quatre autres : le romani, le bulgare, le turc et un dialecte viennois. J’ai abandonné l’idée de les comprendre pendant le tournage. Je les connaissais assez pour savoir de quoi ils parlaient et ils me traduisaient parfois eux-mêmes. Je ne les dirige pas et de toute façon, ce sont des garçons qu’on ne dirige pas. C’est un groupe qui a une pulsion ou plutôt une pulsation, une énergie qu’ils ont en eux, ensemble. La prostitution étant par ailleurs un métier très ennuyeux, ils étaient, je crois, ravis qu’on leur propose de faire un film. Ça les changeait.

Je dirais que cet engagement sur le film est plus intime que la prostitution de leur corps à laquelle ils se livrent. Il y a notamment ces séquences où tu les filmes seuls en plan fixe rapproché sur leur visage et au cours desquelles ils se livrent énormément. J’ai en tous cas l’intuition que ces séquences-là sont différentes. Est-ce que pour toi elles diffèrent du reste ?

Je ne crois pas qu’elles soient vraiment différentes. C’est un monde où la frontière entre le vrai et le faux, le réel et le fantasme est très floue. Je n’ai jamais su où était cette frontière et je me suis dit que faire un film, ce n’est pas la définir. Mais accepter au contraire que la parole peut avoir plusieurs sens, recouvrir plusieurs vérités. Mais s’il y a différentes séquences, on peut éventuellement distinguer celles du groupe, où ils inventent, jouent, rejouent des choses, se disputent devant la caméra et ces moments seuls, il est vrai. C’est souvent arrivé en fin de tournage, à la fin de nuit, que l’un ou l’autre veuille rester et qu’une sorte d’échange plus calme se produise. Et ils se livrent beaucoup, ils me donnent énormément. Ils m’ont offert le film.

Et toi, tu es prêt à recevoir ce qu’ils ont à te donner ? Ce n’est pas trop rude à entendre ? Si ce sont eux qui manifestent l’envie de venir parler, se confier dans une certaine mesure, comment est-ce que tu canalises cela dans le film ? Parce que, même si ce sont des moments de réflexion sur leur vie, des choses intimes qu’ils peuvent dire, j’ai ressenti une pudeur. Sur cet aspect, ce sont eux qui se préservent ou toi qui fais un travail de découpage ?

J’essaye de le recevoir, c’est mon boulot. Il faut surtout leur donner du temps. Ce sont des garçons qui sont constamment dans le bruit, dans le groupe, et il y a là un moment de concentration possible. Mon rôle n’est évidemment pas psychanalytique. J’ai toujours aussi mis un point d’honneur à enlever au montage ce qui pouvait être trop délicat pour eux, des choses qui n’ont aucun intérêt pour le spectateur mais qui pour eux peuvent prendre des proportions énormes. J’ai toujours essayé de les protéger, de ne rien leur voler.

Il y a tellement de production obscènes de ce point de vue dont on voit qu’elles sont à l’affut de moments confessionnels, qui traquent les débordements d’émotions. Là, je perçois de la bienveillance.

Oui, je ne voulais surtout exploiter leur misère ou leur solitude. Je voulais qu’ils se sentent le plus libre possible dans le film, ce qui n’est pas évident. Parce que d’abord, dès que l’on filme quelqu’un, quelque part on le piège. Ne pas piéger les gens, c’est un combat de tous les jours. Pour ce faire, j’avais trouvé plusieurs garde-fous, dont la langue. Comme je ne comprenais pas ce qu’ils disaient, je ne savais pas ce qu’on tournait et je ne l’ai su qu’au montage, quand on a dû tout traduire. Ça leur permettait de résister parfois, de dire n’importe quoi parce qu’ils ne voulaient pas. Ce sont par ailleurs des garçons qui disent rarement « je » et qui forment vraiment un groupe. La question, ce n’est pas leur identité : « qui suis-je ? », « quelle est ma sexualité ? », ce qui fait qu’il n’y a naturellement jamais ce genre d’information dans le film. C’est plutôt un fluide où l’un pourrait finir l’histoire de l’autre, et la veste va de l’un à l’autre parce qu’ils n’ont que cinq vestes de cuir pour quinze garçons, et personne ne dit jamais : « c’est ma veste ». Je l’ai découvert en posant la question à l’un : « Alors, tu as mis ta veste aujourd’hui ! / Laquelle ? / Et bien celle que tu portes ! / Mais c’est pas ma veste ! / Celle de qui alors ? / Oh, je sais pas, c’est à l’autre… ». Cette absence de centre dans le groupe rend la fabrication du film assez compliquée. Il n’y a pas de chef, pas de héros, pas de centre dans leurs discussions non plus, tout est toujours circulaire.

Tu dis qu’il n’y a pas de centre, et je te rejoins là-dessus. Mais je dirais que le film a tout de même un cœur et pulse au sens le plus strict grâce à cette synergie du groupe, mais aussi grâce à la manière dont tu fais intervenir les musiques. Étant entendu que le son a une importance capitale souvent sous-estimée, réduit trop souvent à de l’ornementation ou pire, à des soulignements de l’image. Au contraire, ici, je fais l’hypothèse que c’est la musique qui construit la dramaturgie du film, autant dans le choix des morceaux que dans leur montage temporel avec l’image. De ces orchestrations symphoniques qui ouvrent le film en situant l’action dans un lieu et qui donnent une ampleur presque tragique, à cette musique orientale envoûtante qui convoque un imaginaire plus sensuel et de conte.

Cette musique orientale, c’est la leur. Ils viennent tous du sud de la Bulgarie et je leur avais promis qu’il y aurait beaucoup de leur musique dans le film, celle qu’ils écoutent. Ça s’appelle du Tchalga. Je la trouve extraordinaire et très violente, fatigante et excitante à la fois.

Oui, il y a un côté très charmeur. D’ailleurs, c’est surement grâce à cela que les garçons me charment quelque part. Parce que, de prime abord, ils ne sont pour moi pas charmants, rebutants même. Ils ont une violence en eux qui peut aussi faire rejaillir un côté homophobe parfois, en tous cas très macho. Et pourtant, la mise en scène, des éclairages à cette musique, me les rend plus que sympathiques et même attractifs. Tu en penses quoi ?

C’est beau, ce que tu dis. Je n’en pense rien. Je ne les ai jamais trouvés rebutants, mais intéressants et émouvants, et parfois fatigants. De plus, je ne veux pas parler de musique parce qu’au fond je n’ai rien à en dire. C’est très intuitif et ce que je pourrais en dire serait totalement faux. Ce serait des mensonges que de dire qu’il y avait une raison à ces musiques. En tout cas, elles m’ont aidé à trouver le montage du film et, sans doute aussi, à mettre en scène le rapport que j’entretiens avec les garçons, à m’en approcher, à m’en éloigner. J’ai trouvé le montage une fois que j’ai trouvé la musique, parce qu’il n’y avait pas d’autre narration. Ils vivent dans un monde sans narration, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de passé et pas de futur, ou en tous cas les deux sont excessivement flous. Ils vivent dans un présent permanent. Et pourtant, il me fallait trouver un début et une fin. Mais toute narration, toute histoire que j’aurais pu raconter sur eux, aurait été fausse. Une histoire du type : « ils rentrent tous chez eux en Bulgarie à la fin et ils sont heureux » aurait été fausse. Mais je préfère ce que tu dis sur la musique que ce que j’aurais à en dire.

Puisqu’il est question de mise en scène, la question qui semble incontournable, c’est celle qui concerne tout cet héritage esthétique qui va de Rainer Werner Fassbinder à James Bidgood ou Jacques Demy, dans les décors, les éclairages et les lieux.

Je vois bien que les spectateurs pensent souvent que j’ai apposé sur ces garçons des signes qui viennent de ma culture cinématographique. Mais, en premier lieu, cela s’est passé dans l’autre sens : le bar dans lequel ils travaillent et l’allure des garçons m’ont fait penser à ces cinéastes, de Kenneth Anger, Werner Schroeter, Fassbinder – à des codes, au fond, homoérotiques d’une autre époque que ces garçons manient très bien : la veste de cuir, le couteau, le gel dans les cheveux, une pseudo allure de James Dean, mais tout ça à Vienne. Ce sont d’abord eux qui m’ont rappelé ce cinéma et c’est seulement après que je me suis permis d’ajouter quelques signes comme la gamme colorée des lumières ou le képi de matelot. Mais tout le reste est à eux. Évidemment qu’ils ne sont pas matelots. Mais ils jouent avec tellement de codes que je me suis permis d’en ajouter. J’ai l’impression que le cinéma fonctionne comme ça, non ? Nous réagençons des stéréotypes et regardons où ça nous mène.

Il y donc un univers qui précède, que tu sublime en quelque sorte. Mais on voit que tu n’as pas juste éclairé artificiellement ce groupe, tant il y a une véritable osmose entre eux et la mise en scène.

Oui, je n’ai pas collé une esthétique sur eux. Sinon, ce serait un « joli film ». Ce serait atroce.

Et ce lieu ? Le Rüdiger, ce bar où ils travaillent, que représente-t-il ? Il me fait penser à celui de Lola de Demy mais surtout à celui de Tous les autres s’appellent Ali de Fassbinder.

Celui où Brigitte Mira et El Hedi Ben Salem se rencontrent et dansent au début ? Il y a de ça oui. Le Rüdiger me fait surtout penser au bar de Querelle de Fassbinder. Mais tu as raison. C’est drôle parce que j’avais oublié le bar de Tous les autres s’appellent Ali. Là aussi, comme au Rüdiger, la clientèle vient de la classe populaire et pauvre. Ce n’est pas juste un lieu où les riches viennent exploiter les pauvres, c’est plus complexe que ça. Le film n’est pas là-dessus mais on sent bien qu’il y a une fragilité de tous les côtés. J’avais fait le choix de ne pas faire un film sur les clients, ce qui aurait été tout à fait possible. Mais c’est un vrai choix : je voulais entendre les garçons. Les clients parlaient un très bon allemand, ils aiment expliquer, se justifier. Je préférais entendre le chaos des garçons.

Il y en a quand même deux qui les charrient et les draguent et semblent être des habitués que tu as gardés. Est-ce que ce sont de vrais clients qui ont accepté d’être filmés ?

Oui, ce sont de vrais clients. C’est un mystère que tout le monde ait accepté. J’ai même plutôt exclu les clients. Certains ne voulaient évidemment pas être filmés, mais beaucoup voulaient. J’imagine que c’est d’abord parce qu’il y a une part d’affection pour les garçons. Mais aussi un besoin de se justifier, d’expliquer la situation, pour évacuer les malentendus.

C’est la puissance du dispositif cinématographique par rapport aux filmés. C’est impressionnant de voir ce que la caméra permet de faire advenir…

D’abord, pourtant, la caméra détruit. Elle détruit ce qui se passe. Et ensuite, il faut trouver un moyen de faire advenir quelque chose. Si je nous filme nous deux, dans un premier temps, on sera gênés, on croit qu’on doit dire la vérité, il s’installe tout de suite un rapport d’aveu.

On se met scène…

Non, d’abord on croit qu’on doit dire la vérité.

On peut créer un personnage rétif mais, en tous cas, je crois qu’on crée un personnage.

Je crois que la mise en scène, c’est faire en sorte que celui qui est filmé puisse créer. Et de créer assez librement.

J’ai l’impression qu’ils prennent cette caméra au sérieux, qu’ils ont une hyper conscience d’être filmés, et que ce qu’ils font et disent est très maitrisé. Ils savent ce qu’ils vont communiquer, quelle image ils vont renvoyer.

Oui, ils ont conscience de l’image qu’ils renvoient. Ils se filment beaucoup.

Ils n’ont jamais eu peur des répercussions que le film pourrait avoir, ce que leur famille pourrait découvrir ou penser ?

On a longuement parlé de ça, c’était une question essentielle. Mais comme tout a l’air tellement faux dans le film, ils ont vite rigolé et dit que, le cas échéant, ils nieraient en disant qu’ils ont été payés pour ça. Je voyais bien que le faux, l’artifice permettraient aussi ça. Quand je dis que ça les protège, c’est à de nombreux niveaux : ils ne sont pas nus devant la caméra et ils peuvent dire que c’est joué. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un film d’aveu, pas un film policier, je ne cherche pas à mettre de l’ordre là où il n’y en n’a pas. Le cinéma, c’est pourtant souvent ça, mettre de l’ordre. Alors ça déroute certains spectateurs parce que j’ai laissé le monde aussi chaotique qu’il m’est apparu.

Paradoxalement, c’est justement tout l’artifice comprenant les éclairages, le montage, la musique, s’éloignant le plus de la vérité qui permet de l’atteindre. En ne voulant pas faire un documentaire, au sens un peu galvaudé où on l’entend aujourd’hui, que le film touche une puissante réalité. Et le paradoxe se révèle alors être une condition nécessaire.

Oui, sans doute.

Je vais formuler une hypothèse et tu me diras ce que tu en penses. Je dirais qu’il y a trois séquences qui se détachent des autres : celle où les jeunes sont avec des vieux et discutent ; celle où certains d’entre eux prennent le bus à la gare routière ; celle de la boite de nuit à la fin. Là, il n’y a plus l’éclairage multicolore. J’ai l’impression que tu as conservé la première parce qu’il ne peut plus être question de leur monde, que parmi les plus âgés qui sont éventuellement de leur famille, il y a un tabou de fait qui s’impose, que l’on sort de l’univers de la prostitution. Dans la seconde, c’est peut-être plus dû à une contrainte de tourner dans la rue. Dans la boite de nuit aussi il y a moins d’esthétisation connotée.

Il n’y avait aucune direction. À un moment donné s’est posé la question de l’endroit où ils dorment. J’ai compris qu’ils dormaient dans des conditions assez sordides et leur ai demandé s’ils vouaient bien me montrer l’endroit. C’était très compliqué mais ils ont accepté. On sort alors simplement du bar, on sort du monde-artifice dans lequel ils travaillent. Ils habitent à 10 dans un espace minuscule, ils louent à la nuit, il y a de vieux messieurs qu’ils appellent « oncles », mais je ne sais pas qui ils sont réellement, mis à part que je les ai croisés dans la rue en train de faire la manche. Je crois que c’était intéressant de montrer des endroits où ils ne travaillent pas. Quant à la station de bus, c’est la station Eurolines à Vienne par laquelle ils rejoignent la Bulgarie et reviennent. À vrai dire, c’est bien que tu parles de la boite de nuit parce que souvent on confond la boite et le bar. Ils se ressemblent. La boîte est plutôt un lieu de détente. Tous les vendredis, il y a une soirée bulgare. Il y a des travestis et eux, et que de la musique bulgare. C’est leur soirée. Ils m’ont montré très vite cet endroit, qui est spectaculaire. S’il fallait nommer un peu les choses, c’est cette séquence qui tendrait le plus vers le documentaire. À ceci près qu’en boite, on joue tous. Donc je ne crois pas que ce soit un espace documentaire, dans la mesure où chacun est une super star dans les sunlights de la nuit, chacun peut rêver d’être qui il veut. Ici, la limite entre le vrai et le faux est encore floue. Je n’ai jamais rien dirigé, mais ce sont des séquences où je suis encore moins intervenu. Disons que ce sont trois séquences où je n’ai fait que suivre. Dans les autres séquences, je mettais à disposition une sorte de scène qu’ils pouvaient occuper. Ce qui est tragique, c’est qu’ils n’ont pas de lieu à eux. Alors il fallait trouver des lieux où tourner parce qu’on il était hors de question de faire un huis clos dans le bar où ils travaillent. Je voulais les atteindre eux et pas leur fonction de prostitué. Ce n’est pas un film sur des prostitués mais sur des êtres humains. Donc, en préparant le film, j’avais trouvé cette idée de louer des lieux pour palier à ce problème : le coiffeur, le garage, un petit bar vide… Venait, semaine après semaine, qui voulait, et c’est là qu’ils improvisaient à partir de leurs vies. C’étaient un peu comme des MJC dans la ville. On se retrouvait là et on voyait où cela nous menait. Ce n’est pas un film d’idées, de volonté. Si j’avais voulu éclairer « leur » appartement, j’aurais pu le faire. Mais cette nuit-là, c’est leur mouvement qui nous a menés à l’appartement. Et on s’est arrêté au bon moment parce que lorsque je leur ai demandé comment c’était quand ils se couchaient, comment ils se disaient bonne nuit, ils m’ont répondu : « Non. Tu voulais faire un beau film sur nous. Quand on se couche, c’est pas beau ». C’était vrai et j’ai toujours dit oui de toute façon. Je suis toujours parti du principe qu’ils ont raison concernant le film.

Mais c’est très réussi, justement parce qu’il n’y a pas de rupture esthétique franche entre ces blocs de séquences. À la fois, c’est différent tout en préservant une continuité, ce qui évite une opposition entre le coté esthétisé et un traitement pus brut d’un envers du décor, qui aurait alors été glauque et misérabiliste dans leur accolement.

Je ne sais pas quels sont les blocs plus réels et les blocs moins réels. Il y a des gens qui me disent qu’ils ont beaucoup aimé les parties documentaires, mais moins les parties fictionnelles. C’est drôle parce que je ne sais pas desquelles il s’agit. Est-ce qu’à l’appartement les garçons sont plus vrais que lorsqu’ils improvisent une petite histoire ? Il y a ce côté détente mais ils en font des tonnes aussi, ils ne s’écoutent jamais, il y a une violence permanente, ils jouent des rôles…

Et ils se mettent en scène aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Et tu filmes ça souvent, leurs écrans de téléphones portables sur lesquels ils font défiler les photos qu’ils prennent en posant de façon ostentatoire, comme un autre espace de représentation dans le film.

Bien sûr, et c’est très important. Il y a là beaucoup d’égocentrisme qui s’exprime. En boite, par exemple, ils dansent tous devant le miroir. Ils dansent ensemble et en même temps chacun seul, avec son image.

Ça renvoie à ce que tu disais à propos du fait qu’ils forment un groupe et se voient en quelque sorte reflétés les uns dans les autres. C’est troublant parce que je ne ressors pas du film avec cette impression d’avoir eu affaire à des portraits très précis et distingués. Plutôt quelque chose de très organique, sans que je puisse dire qui est qui. Ou c’est moi peut-être, et ce n’est pas très sympa pour eux.

J’ai l’impression que même eux se voient comme ça. Bien sûr qu’il existe des individualités, certains qui se mettent plus en avant que d’autres. Au début, j’ai essayé naïvement de faire un film avec trois garçons. On aurait vu les autres dans le fond. J’ai alors donné rendez-vous dans un café à Stefan, le garçon avec les grandes lèvres, pour parler du film. Il accepte et je le vois débarquer au café avec onze copains. J’ai compris à ce moment-là à quel point j’étais naïf, qu’ils ne sont jamais seuls, que c’est réellement un groupe. J’ai donc pris un café avec douze garçons. On a parlé du film et tout le monde était partant. C’est à la fois beau, il y a une vraie fraternité, une solidarité, de la tendresse, mais ils se perdent aussi là-dedans, parce qu’on peut être très seul dans un groupe.

Il y a malgré tout un personnage qui se distingue clairement et illustre, je crois, parfaitement ce que tu viens de dire : d’abord très isolé mais pour lequel les autres ont au fond beaucoup d’affection.

Oui, Nicolay, qui est un peu au bord du groupe parce qu’il se travestit.

Un personnage extrêmement attachant de façon spectatorielle, mais aussi pour eux, et on est là encore dans le paradoxe…

Il remplace les femmes que les garçons ne voient pas. Ce n’est pas moi qui ai enlevé les femmes du film, c’est un monde sans femmes. Nikolay est un peu un ersatz de féminité, je crois. Les garçons sont attirés par Nikolay, mais l’attaquent tout le temps.

Tu trouves qu’il est attaqué ? Je vois au contraire dans le film énormément de bienveillance à son égard

Ils le provoquent. Mais oui, il y a du respect et de la bienveillance.

Je crois qu’au fond, c’est de l’amour qu’ils ne peuvent pas formuler. Parce qu’ils pourraient être violents avec lui. Au lieu de cela, ils cohabitent en se taquinant. C’est l’aspect du film le plus touchant pour moi.

Quand Nikolay danse à la fin, tu as remarqué le garçon qui s’approche et se glisse derrière lui, comme pour prendre un peu de sa chaleur ?

Oui, on pense qu’ils vont l’agresser mais ils le protègent, dans la différence. C’est peut-être leur alibi mais pas leur souffre-douleur.

Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas exactement ce qu’il représente pour eux. Aucun d’entre eux ne se risquerait, par exemple, à dire qu’il l’aime ou qu’il le protège. Ça ne se dit pas, ça passe par d’autres chemins.

J’allais voir le film en pensant qu’il y aurait une érotisation exacerbée et j’ai constaté qu’il n’y en avait pas tant que ça, excepté ce moment où des mains dévoilent sous le débardeur un tatouage sur le cœur de l’un d’entre eux, et cette fin très sensuelle.

Il n’y a pas de vraie ou de fausse lecture du film, mais ce que je peux dire le plus simplement possible, c’est que je ne les ai jamais désirés. J’ai eu en face de moi un groupe d’enfants. C’est un film sur des enfants. Dans le même mouvement, j’ai compris que j’étais adulte et que d’une certaine manière, j’allais m’occuper d’eux. Ils ont rapidement compris que je n’étais pas un client. Mais ça les a quand même longtemps perturbés. Mais une fois qu’ils ont intégré ça, on pouvait tourner. Moi j’ai vu des enfants et je ne désire pas les enfants. Donc, oui, j’ai monté le film, mais s’il y a de l’érotisme, c’est vraiment dans leur espace, entre eux, tout le temps. Je l’ai peut-être souligné, mais je ne l’ai pas créé. Je n’ai jamais essayé d’en faire des objets de désir. Donc, c’est un film sur des personnes qui, entre autres, sont des objets de désir et le savent et en jouent. S’il y a du désir de ma part, il est pour ces êtres humains et d’ordre cinématographique : un désir de filmer ces visages, ces façons de danser, filmer des acteurs exceptionnels qui inventent des mouvements dingues… Je n’avais jamais vu ça et j’ai voulu l’enregistrer. Mon désir sexuel est ailleurs. Je n’aurais pas fait le film s’il y avait eu un vrai désir sexuel.

Oui, ça peut se retrouver dans quelques films et c’est souvent gênant.

Quelque fois, ça donne de très beaux films quand les réalisateurs sont fous amoureux de leur actrice ou acteur. Von Sternberg avec Marlene Dietrich ont fait ensemble des films merveilleux. L’amour que j’ai éprouvé pour ces garçons est d’un autre ordre. Mais certaines personnes ne peuvent s’empêcher de faire des raccourcis un peu rapides, parce que les garçons se prostituent et que donc…

Nous n’avons pas vu le temps passer et notre discussion s’arrête donc là. Des questions, il m’en reste beaucoup. Comme celle de l’identité d’hommes partagée entre plusieurs pays. Comme le personnage de son précédent film, Boys Like Us, qui déménageait de la France vers l’Autriche pour y retrouver ses racines. Ces garçons qui se construisent une vie à Vienne faite de dangers et de frénésie emportent avec eux la revendication d’une identité bulgare, comme un phare vers lequel ils peuvent se tourner pour éviter de se perdre dans cette nuit impitoyable. La fin de cette entrevue me rappelle celle du film : les garçons dansent dans la boite de nuit sur leur musique bulgare, vite recouverte par un thème récurrent quand, tout à coup, les lumières se rallument et chacun s’en va. Une sortie de scène qui convoque le spectacle de la fin de Huit et demi, de Fellini, brouillant brillamment une dernière fois la frontière de la représentation.

Brothers of the night. Film de Patric Chiha. Durée 88 mn. Sortie en France : 8 février 2017. Directeur de la photographie : Klemens Hufnagl. Ingénieur du son : Atanas Tcholakov. Montage : Patric Chiha. Mixage : Alexander Koller. Production : WILDart Film. Coproduction : ORF. Produit par : Ebba Sinzinger, Vincent Lucassen.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire