La ruche de Shakespeare

Shakespeare’s Beehive (“La ruche de Shakespeare”) est le récit d’un exemplaire annoté d’An Alvearie or Quadruple Dictionary de John Baret, un grand in-folio publié à Londres par Henry Denham en 1580, qui ne fut ni réimprimé ni digitalisé jusqu’à nos jours. L’exemplaire en question porte des traces de la bibliothèque privée de Lady Georgiana Fullerton au XIXème siècle ; au XXIème siècle, il fut déniché par le « grand déluge » qu’est eBay, site de vente aux enchères sur internet, qui porte à la surface des eaux des matières qui demeuraient cachées. George Koppelman et Daniel Wechsler, antiquaires à New York, ont acheté le dictionnaire en 2008 ; puis ils ont entrepris d’examiner les preuves, visibles depuis le début, selon lesquelles ce livre, portant des centaines d’annotations de la main du poète, était rien moins que le trésor de mots de William Shakespeare.

C’est le sel de l’histoire littéraire qu’aucun manuscrit des pièces de Shakespeare n’ait survécu, et que chacun du très petit nombre d’autographes estimés authentiques révèle des variations considérables. La première partie de Shakespeare’s Beehive établit le sommaire de l’ensemble des connaissances nécessaires à une évaluation de l’Aleavearie et à l’identification de Shakespeare comme auteur des notes en marge. En même temps, Koppelman et Wechsler anticipent la plupart des objections possibles à cette candidature. Il y a des chapitres bref mais bien documentés sur les livres anciens et leur persistance, sur les dictionnaires de cette époque (dont ceux qui sont reconnus être proches du vocabulaire de Shakespeare, tel le Baret), sur la vie de William Shakespeare (y compris la théorie selon laquelle il travailla pendant un temps comme relecteur à l’imprimerie de Henry Dunham), et sur les indications nécessaires apportées par la paléographie.

Puis Koppelman et Wechsler passent à un examen des œuvres de Shakespeare, et ce qu’on y trouve sur l’écriture. La Beehive est partout illustrée avec des exemplaires en fac-similé de l’originale. Koppelman et Wechsler innovent joliment avec leurs mute annotations, autrement dit des « notes muettes » pour repérer les barres, cercles, soulignements, et les distinguer des mots ajoutés. Ils emploient spoken annotations ou « notes parlantes » pour les mots inscrits dans le texte et dans les marges.

L’Alvearie de John Baret était le dictionnaire anglais courant des années scolaires de Shakespeare ; il exerçait une très grande influence sur la formation des définitions anglaises de la génération de Shakespeare. Mais il est peu probable que Shakespeare eut préservé les usages, s’il n’avait lui-même consulté bien souvent le Baret bel pour ses nombreux synonymes. Le véritable apport de ces phrases se trouve dans la deuxième partie de Shakespeare’s Beehive, une lecture critique des annotations au Baret et leur place dans les pièces et poèmes de Shakespeare. C’est un livre d’une très grande érudition. Les preuves qu’apportent Koppelman et Wechsler sont d’ordre linguistique et sont liées étroitement à cet exemplaire annoté de l’Alvearie. Le vocabulaire des écrits de Shakespeare est connu et les auteurs dressent un bon bilan des recherches. Il faut signaler le livre de Patricia Parker, Shakespeare from the Margins (1996) (Shakespeare à partir des marges). Les chapitres de cette seconde partie examinent successivement Hamlet, les poèmes narratifs, les Sonnets, les comédies, les Histoires antérieures à1600, le personnage de Falstaff, et la source des noms. Koppelman et Wechsler consacrent un chapitre à My dearling Ps. 22 (Psaume 22), qu’ils considèrent comme « la plus intéressante et importante note parlante de tout le texte de notre Alvearie ». Cette note est liée à la traduction anglaise de la Bible de 1540 ou 1568, maillon d’une chaine menant de la jeunesse de Shakespeare par Othello, les Sonnets, Coriolan et sa mère Volumnia, la traduction de Plutarque par North, à la mort de la mère de Shakespeare en 1608.

Les annotations sont ordinaires pour l’homme qu’il était, et pour moi, c’est exactement cela qui témoigne de leur authenticité : dans l’ensemble, elles forment non pas un brouillon d’un texte quelconque mais la boîte à outils de l’auteur. Les liens entre le thésaurus de Baret et les oeuvres pointent tous vers la transformation à l’oeuvre entre les notes et la composition. Autant dire : le jeu de la langue. Koppelman et Wechsler citent Stanley Wells sur le vocabulaire fleurissant à l’époque élisabéthaine. « Ce procédé était affaire de formation de nouveaux mots, souvent à base du latin et du français en particulier, et encourageait l’emploi de vieux mots sous nouvelles formes, combinaisons et sens. Shakespeare était un innovateur infatigable. » Il y a partout des citations de choix de mots, de combinaisons, et d’inversions, chacun propre à l’oeuvre de Shakespeare, repérés dans les passages et colonnes annotées de cette copie de Baret. Il est curieux qu’on ne trouve qu’un seul emploi chez Shakespeare — motif qui est entièrement conforme à la coutume de Shakespeare de rechercher un choix verbal une fois et une fois seulement. » Ce qui rend soudainement très grise la normalisation orthographique que les lecteurs durent subir au cours des siècles.

La définition de Baret pour W.44 / ¶ Wanne. Vide Pale (avec cette barre rouge qui indique une note muette) figure dans la The Comedy of Errors: « Aye me poore man, how pale and wan he looks. » (notez l’inversion plutôt qu’une répétition des mots.) Koppelman et Wechsler écrivent :« L’annotateur est obsédé par la nécessité de dire les choses selon deux modes, et Shakespeare tout autant, une fois et une fois encore. » Ces annotations ne semblent pas être une production de formation à l’envers (reverse engineering) ; la graphie est trop réticulaire. A la page 220 on trouve une transcription du texte ajouté en manuscrit à la dernière feuille, des ficelles de mots anglais, français, et latins — dite « salade de mots » par les auteurs — que l’on retrouve parsemées dans Henry IV, Merry Wives of Windsor, et Henry V. Ceci définit alors très étroitement la période des annotations. C’est une page superbe dans laquelle forme et fonction se révèlent inséparables ; un fac-similé de la page est joint en planche dépliante. C’est un des triomphes de la mise en page attirante par Jerry Kelly à New York. Il n’y a pas d’index. Juste un choix et une exhortation : lisez le livre.

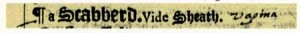

« Mais peut-être la plus remarquable des annotations dans notre copie de Baret, liée à Romeo and Juliet, est le mot ajouté Vagina à la définition de Scabberd, qui porte aussi une barre muette. » Koppelman et Wechsler racontent les citations pour scabberd et sheath (gaine) dans Shakespeare. Les dernières paroles de Juliet, «. . . O happy dagger / This is thy sheath, there rust and let me dye » sont liées au sens anatomique : « Son langage est sexuel. » Pourtant, l’Oxford English Dictionary ne cite vagina en anglais qu’en 1682, et les auteurs du dictionnaire latin Lewis et Short renvoient le sens anatomique à Plaute. T.W. Baldwin et d’autres ont trouvé des pistes selon lesquelles Plaute était au programme dans les écoles de l’époque ; Koppelman et Wechsler citent une passage du Pseudolus que l’on peut traduire « Ne rentres-tu dans ta gaine, soldat ? »

Sir Thomas Browne écrit, « Quelle était la chanson des Syrènes ? Et quel nom a pris Achille lorsqu’il se cacha parmi les femmes ? des questions déconcertantes qui ne sont pas au-delà de toute conjecture. » Koppelman et Wechsler indiquent rapidement la provenance du livre au dix-neuvième. Lady Georgiana Fullerton était romancière et philanthrope, mais elle était aussi la petite-fille du cinquième duc de Devonshire (elle porte le nom de « la ravissante Georgiana » sa grand-mère). Tous les ducs de Devonshire étaient hommes de lettres et collectionneurs de livres. La famille Cavendish était riche et puissante depuis l’épopée Tudor, malgré leurs dettes et l’exil. Il paraît fort possible que cet exemplaire de l’Alvearie appartint à leur grande bibliothèque — c’est bien parmi dix mille livres qu’un livre aura la meilleure chance de survivre — et peut-être fut-il considéré comme l’exemplaire de Shakespeare, jusqu’à ce que cela fut oublié et que le livre fut déplacé d’une étagère à l’autre. Il ne sera peut-être jamais envisageable de retracer toute l’histoire de l’Alvearie ; mais les indications linguistiques sont suffisamment fortes pour convaincre le plus grand nombre, mis à part les sceptiques pervers et les dubitatifs les plus obstinés. Toujours est-il que ce livre bouleversera bien des certitudes.

Avec la découverte de l’Alvearie, Koppelman et Wechsler ont éprouvé la sensation d’être entrés dans un labyrinthe borgésien ; et, bonheur suprême parmi les plaisirs imaginaires, pour connaître leur réponses à cet objet profondément intertextuel, ils pourraient avoir la joie de montrer le dictionnaire de Shakespeare à Borges, à Avram Davidson, ou à Virginia Woolf ; celle –ci aurait particulièrement apprécié (voir ce qu’elle écrivait sur la soeur de Shakespeare dans A Room of One’s Own/ Une chambre à soi)

Quant à moi, je n’ai pas vu l’Alvearie. J’ai juste reçu un exemplaire de Shakespeare’s Beehive. Pour l’avoir lu et relu, pour avoir examiné les preuves, je me suis laissé convaincre, non par amitié mais par la force des arguments concrets. Je sens que je vais lire et relire beaucoup de Shakespeare cette année ; et, avec le plus grand plaisir pour la tâche, faire ce que je fais d’habitude : regarder la danse des mots sur la page.

HENRY WESSELLS

Henry Wessells est antiquaire à New York avec James Cummins Bookseller. Il est auteur d’ Another green world (2003) et son livre The Private Life of Books va paraître en septembre. Il est éditeur du site The Endless Bookshelf http://endlessbookshelf.net .

Lire également deux articles récents : celui d’Adam Gopnik dans le New Yorker, et celui du Guardian.

George Koppelman & Daniel Wechsler

Shakespeare’s Beehive. An Annotated Elizabethan Dictionary Comes to Light.

Avec planche dépliante en fac-similé à la p. 220. Texte imprimé en rouge et noir. xii, 339, [1] pp.

Axletree Books, 2014.