|

| Margaret Atwood |

Margaret Atwood : "Il y a trente ans, certains ne considéraient pas qu’un tel futur puisse être possible"

Interview.- La nouvelle icône de l’Amérique, c’est elle. Auteure de La Servante écarlate, dystopie culte adaptée en série, la grande romancière canadienne est devenue le symbole de la résistance depuis l’élection de Trump. Elle a également reçu le Booker Prize, lundi 14 octobre.

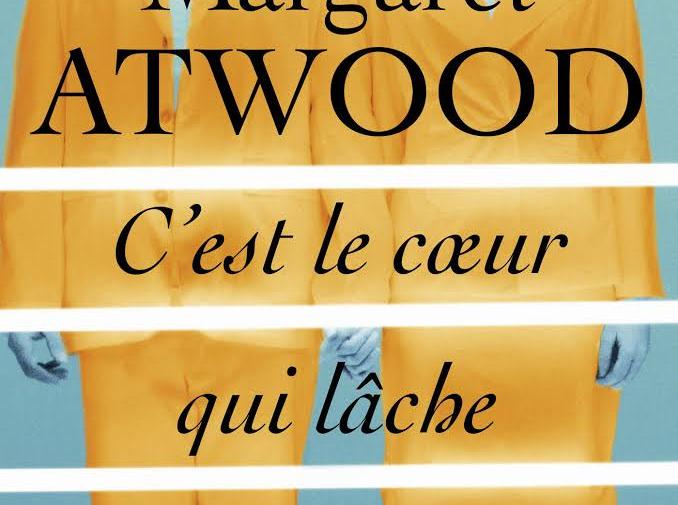

Entre la parution de ses romans, C’est le cœur qui lâche en dernier (1), et Les Testaments (2) - ce dernier lui a valu de remporter le Booker Prize, lundi 14 octobre, au côté de Bernardine Evaristo - sans oublier le succès exceptionnel de la série télévisée La Servante écarlate (3), tirée du roman du même titre, Margaret Atwood est sous les feux des projecteurs depuis 2017. C’est le cœur qui lâche en dernier et La Servante écarlate relèvent de ce que l’auteur d’Alias Grace appelle la «fiction spéculative», soit une contre-utopie inspirée du réel. Et du réel uniquement. C’est le cœur qui lâche en dernier met en scène un couple évoluant au sein d’un monde post-apocalyptique et qui accepte de rejoindre une ville où ils occuperont alternativement un pavillon typique de l’American way of life et… une cellule de prison !

Publiée en 1985 et devenue un classique, La Servante écarlate, admirée d’Emma Watson comme de Hillary Clinton, décrit pour sa part le quotidien d’une jeune femme, Defred, qui tâche de survivre au sein d’une théocratie patriarcale : une secte politico-religieuse prônant une interprétation littérale de la Bible a pris le pouvoir aux États-Unis, et les femmes ne disposent plus d’aucun droit. Une catastrophe écologique a rendu la majeure partie de la population stérile, et les «servantes écarlates» n’échappent aux camps que parce qu’elles peuvent donner naissance à des enfants - après avoir été violées, lors de cérémonies ritualisées… Prenant un relief inédit du fait de son adaptation, mais aussi et surtout des orientations imprimées par Donald Trump outre-Atlantique, le livre, propulsé au premier rang des ventes - tout comme 1984, d’Orwell - n’en finit pas d’alimenter les conversations. L’occasion de rencontrer une grande dame des lettres doublée d’une visionnaire.

Madame Figaro. - Avec C’est le cœur qui lâche en dernier, comme dans la Servante écarlate ou dans la trilogie MaddAddam, vous revenez, à la «fiction spéculative», terme que vous préférez à celui de «science-fiction»…

Margaret Atwood. - J’ai grandi en lisant de la science-fiction et des romans d’anticipation, dans les années 1940-1950. Mais j’ai peu de talent pour écrire sur les autres planètes : mes «romans d’anticipation» sont fermement enracinés sur Terre et ne contiennent aucun élément qui soit purement inventé. Dans La Servante écarlate, il n’existe rien qui n’ait de précédent dans l’Histoire, et les robots sexuels de C’est le cœur qui lâche en dernier sont en voie d’être créés. Même l’annonce que le sang des bébés est régénérant repose sur une réalité. Une mauvaise nouvelle pour les bébés.

Qu’aviez-vous en tête, exactement, en écrivant C’est le cœur qui lâche en dernier ?

Le livre est né de mon inquiétude vis-à-vis des systèmes pénitentiaires à but lucratif, dont le succès financier dépend d’un apport régulier de prisonniers condamnés. Ajoutez à cela le chômage dans la Rust Belt, région du nord-est américain... Les prisons constituent d’ores et déjà les seules entreprises dans certains endroits. On voit où tout cela mène.

Le roman interroge : pourquoi ne pas officialiser ce système ? Le plein emploi pour tous, simplement en échangeant à tour de rôle détenus et surveillants, et économies sur les frais de subsistance grâce au partage des maisons ! L’intrigue s’est transformée en une sombre comédie romantique, avec une question en son centre : «Pourriez-vous jamais imaginer exécuter votre propre mari ?»

Pour beaucoup, vos romans ont des allures prophétiques. Une photo d’une manifestante de la Women’s March de Washington brandissant la pancarte «Make Margaret Atwood Fiction Again» a fait le tour du Net…

La conjonction du roman, de la série et de la politique américaine actuelle - on a beaucoup évoqué la misogynie de la campagne, les attaques contre Hillary Clinton menées à la manière d’une chasse aux sorcières, le choix d’un vice-président connu pour ses positions anti-avortement, le décret interdisant de financer les ONG internationales se consacrant au planning familial et ainsi de suite - a suscité beaucoup de commentaires. Les similarités sont non seulement multiples, mais aussi terrifiantes. Pour autant, est-ce si surprenant ? J’ai écrit le roman en 1984-1985, quand la droite, associée à une étrange interprétation du christianisme, traçait déjà son chemin au sein de la politique américaine (Ronald Reagan venait d’être réélu à une écrasante majorité, NDLR). J’ai seulement mené jusqu’à leur terme, dans le roman, quelques-unes des idées que ces personnes affirmaient vouloir mettre en œuvre à l’époque et qui le sont à présent . C.Q.F.D.

Dans la Servante écarlate, une dictature prônant une application littérale de la Bible s’est établie en jouant sur la peur des terroristes islamistes. On pense encore à Trump, au «muslim ban», mais aussi, de façon symétrique, aux régimes qui appliquent aujourd’hui la charia. Le roman traite cependant moins de la religion que de son instrumentalisation…

Naturellement, le roman ne parle pas de la «religion» en elle-même et pour elle-même, mais des fins politiques au service desquelles elle peut être - et est souvent - mise. Tout étudiant en histoire qui se respecte le sait. Vous pouvez d’ailleurs remplacer la «religion» par n’importe quelle idéologie athée et obtenir le même type de gouvernement autoritaire… Pour la république de Gilead, on a mis en place une version radicale du patriarcat, où les femmes n’ont le droit ni de lire, ni de gérer l’argent, ni de travailler en dehors du foyer, en se servant de symboles chrétiens. C’est ce que ferait toute dictature qui prendrait le pouvoir aux États-Unis, un totalitarisme de type communiste ou islamiste paraissant plus qu’improbable là-bas.

Dans vos deux romans, vous évoquez aussi des problèmes environnementaux, thème récurrent dans votre fiction et votre non-fiction…

Ils nous concernent tous. Si nous ne les réglons pas, la race humaine périra. En résumé : si l’on anéantit les océans, c’en sera fait de notre principale source d’oxygène. J’ai par ailleurs grandi avec des biologistes (le frère de Margaret Atwood est biologiste, et son père était un entomologiste, NDLR). J’ai donc appris depuis longtemps qu’il n’existe rien au sein des écosystèmes qui vive isolément des autres entités vivantes. Le changement climatique signifie plus de sécheresses et d’inondations, ce qui signifie moins de nourriture, ce qui signifie davantage de crises et de guerres, ce qui signifie une dégradation de la condition des femmes, et ainsi de suite.

Avez-vous le sentiment qu’il est du devoir de l’écrivain de témoigner des réalités qui l’entourent, surtout des plus atroces, comme le fait Defred ?

Les gens disent sans cesse aux écrivains quel est leur devoir. Je préfère laisser les auteurs déterminer eux-mêmes ce qu’il en est. Il est vrai que la littérature de témoignage constitue un genre et que les temps de désastre et d’horreur en engendrent beaucoup. Nous devrions être reconnaissants envers ceux qui, durant la Peste noire, couchaient simplement sur le papier ce qui se passait, jour après jour. Car sinon nous n’en saurions rien.

«J’ai établi pour règle que je ne mettrais en scène aucun événement dans le livre qui ne s’était déjà produit dans ce que James Joyce a appelé le “cauchemar” de l’Histoire (…)», avez-vous écrit dans un article sur la Servante écarlate pour le New York Times. Pourriez-vous donner quelques exemples des périodes qui vous ont inspirée ?

Beaucoup sont citées à la fin du roman, lorsque nous sommes transportés dans «le monde d’après», situé plusieurs centaines d’années après Gilead, quand le régime a été réduit à un simple sujet d’étude historique. Les lois régissant le port de vêtements remontent au Code d’Hammourabi (code de lois babylonien datant de 1750 avant J.-C., le plus complet de la Mésopotamie antique à ce jour, NDLR). L’enlèvement de femmes ensuite réduites à l’esclavage, très ancien, est aujourd’hui pratiqué dans plusieurs régions du monde, comme vous le savez, tout comme les grossesses forcées chères à Ceauşescu… Lire et écrire était interdit aux esclaves dans le sud de l’Amérique, et l’on ne compte plus les régimes autoritaires qui se sont adonnés au vol d’enfants, de Hitler aux généraux argentins.

"Le sol paraît se dérober sous nos pieds"

La série télévisée a-t-elle nécessité des changements par rapport au roman ?

Elle a respecté ma règle centrale - rien qui n’ait eu de précédent dans l’Histoire - et s’est développée à partir de là. Elle a fait des mises à jour liées à l’époque - en 1985, il n’y avait pas de téléphones portables, par exemple. Au lieu de décrire un régime qui parque les Noirs, comme dans le roman (et comme sembleraient le vouloir ceux qui ont défilé à Charlottesville), elle les incorpore au régime, dans la mesure où la fertilité est plus importante que la race dans un monde en proie à une chute drastique de la natalité du fait de la pollution. Dans le roman, le Canada est un refuge, comme il l’a été en de multiples occasions, mais la série va plus loin et a créé un «Little USA» de réfugiés, tout comme il y a eu une Petite Norvège à Toronto durant la Seconde Guerre mondiale et une communauté de Français à Londres du temps de Charles de Gaulle (je suis assez vieille pour avoir connu l’un d’entre eux). Dans le roman, nous ignorons ce qui arrive aux personnages qui disparaissent de la vue de Defred, alors que la série nous permet de les suivre…

La réception de «la Servante écarlate» aujourd’hui diffère-t-elle de celle de 1985 ?

Il y a trente ans, certains ne considéraient pas réellement qu’un tel futur puisse être possible aux États-Unis, terre de liberté, de démocratie, etc. «Cela ne peut pas se produire ici» était une phrase que j’entendais. Je ne l’entends plus beaucoup. Nous vivons dans un univers plus incertain, où le sol paraît se dérober sous nos pieds. L’époque ressemble plus aux années 1930 qu’elle n’y a jamais ressemblé depuis… les années 1930 ! Les totalitarismes surgissent dans le sillage des crises sociales. Ils sont toujours utopistes en eux-mêmes au début, mais il y a toujours un prix à payer, et ce prix comprend un gros trou dans lequel on voudra se débarrasser de « ces gens-là ». Plus ça change, plus c’est la même chose !

(1) C’est le cœur qui lâche en dernier, de Margaret Atwood, traduit de l’anglais par Michèle Albaret-Maatsch, éditions Robert Laffont, 450 p., 22 €.

(2) Les Testaments, de Margaret Atwood, éditions Robert Laffont, 552p., 15,8 €.

(3) La Servante écarlate, série créée par Bruce Miller, avec Elisabeth Moss et Samira Wiley, d’après le roman du même titre, disponible en « Pavillons Poche ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire