Le Japon impérial traduit

par Maurice Mourier26 septembre 2022

Michel Vieillard-Baron, pour la première fois, traduit du japonais les quelque mille poèmes signés d’une centaine d’auteurs et assemblés au début du Xe siècle dans le Kokin waka shû, la première des anthologies de poèmes en japonais, réalisée sur ordre de l’empereur.

Kokin waka shû. Recueil de poèmes japonais d’hier et d’aujourd’hui. Trad. du japonais par Michel Vieillard-Baron. Les Belles Lettres, coll. « Japon », 520 p., 25 €

« D’hier et d’aujourd’hui », il faut s’entendre. Le Kokin waka shû, monumental recueil de 1 111 poèmes regroupés par thèmes en vingt livres, a été compilé entre 905 et 913, sur ordre de l’empereur Daigo, par trois fonctionnaires de la cour, alors installée à Héian-Kyô (Kyotô) depuis un siècle, après l’abandon (794) de l’ancienne capitale, Nara. C’est dire que, si les poèmes « d’hier » présents dans l’ouvrage remontent, en effet, à l’Antiquité pour ses savants rédacteurs, dont le principal est Kino Tsurayuki, bibliothécaire du palais et lui-même poète considérable, ceux « d’aujourd’hui » ont été écrits puis rassemblés au moment où, en Occident, la dislocation de l’Empire carolingien ne favorisait guère, chez nous, l’attention portée à la culture en langue vernaculaire.En revanche, au Japon, et c’est l’un des intérêts majeurs de ce livre de le montrer sur l’exemple de la poésie, c’est l’époque de Héian qui commence (794-1185), l’orée de plusieurs siècles d’or et de splendeur. L’un des enjeux, et non le moindre, du pouvoir impérial d’alors est de libérer en douceur la culture japonaise, si profondément originale, de l’influence chinoise, jusque-là aussi prégnante que la latinité pour notre monde gaulois. Cette influence véhiculée dans l’archipel via la Corée est si étouffante que les textes dignes d’attention, administratifs mais aussi littéraires et notamment poétiques (la pratique de la poésie étant au Japon comme en Chine et par imitation de celle-ci inséparable de l’exercice du pouvoir politique), y sont rédigés en chinois, langue des classes supérieures et des mâles (le vernaculaire est abandonné aux paysans illettrés et… aux femmes), bien que les systèmes linguistiques des deux pays soient aussi incompatibles entre eux que ceux du français et du hongrois modernes.

C’est pourquoi, à côté de l’usage, qui demeure, des kanji chinois, la japonisation culturelle du Japon prend véritablement son essor avec le IXe siècle et, au début du Xe, fait l’objet d’une vigoureuse politique impériale dont ce recueil officiel de poèmes est le symbole éclatant.

Certes, il reprend en partie des compilations antérieures (privées), dont certaines ne contiennent que des poèmes écrits en chinois (par des auteurs japonais). Certes, il est introduit par deux préfaces, dont l’une en chinois. Mais l’autre, en hiragana, le syllabaire qui code réellement la langue japonaise, bien plus longue, est illustrée d’exemples et ressemble fort à une sorte de manifeste célébrant l’ancienneté du rapport entretenu par les Japonais avec la poésie, rapport proclamé comme naturel et qui, par conséquent, se révèle lié en profondeur à une sensibilité spécifique, « nationale » en somme.

La lecture de l’anthologie confirme d’ailleurs que cette revendication de spécificité, avant tout politique, n’est pas dépourvue de justesse. Les thèmes qu’elle traite abondamment (la nature, l’amour) ne sont nullement étrangers à la tradition chinoise. Mais leur couleur sui generis est indéniable. Ainsi l’inspiration issue du spectacle des beautés naturelles emprunte-t-elle ici d’abord aux saisons, dont on sait qu’aujourd’hui encore elles organisent la sensibilité et la vie japonaises d’une manière ritualisée.

Au printemps sont associées des images dont aucun poète ne saurait se passer : la fin de la neige, les jeunes pousses que l’on va cueillir en plaine pour les offrir, certains oiseaux (la fauvette), certaines fleurs (celles du prunus). Un peu plus tard, l’indispensable cerisier dit la précarité de l’existence car la première pluie dévaste ses fleurs, la glycine, le corète ont chacun leur rôle particulier.

Ces accessoires d’une poésie savante, suprêmement codée, cèdent la place au début de l’été au coucou, au lotus, à la contemplation de la lune. À l’automne, saison plus admirée qu’aucune autre, ce sont les oies sauvages, le cerf, les miscanthes puis les chrysanthèmes et la chute inexorable des feuilles qui deviennent matière à de courtes élégies. L’hiver redouté offre moins de latitude encore au chant. Néanmoins, les flocons y sont célébrés, ils ressemblent à des pétales dans leur chute et leur couleur les apparente à la lune.

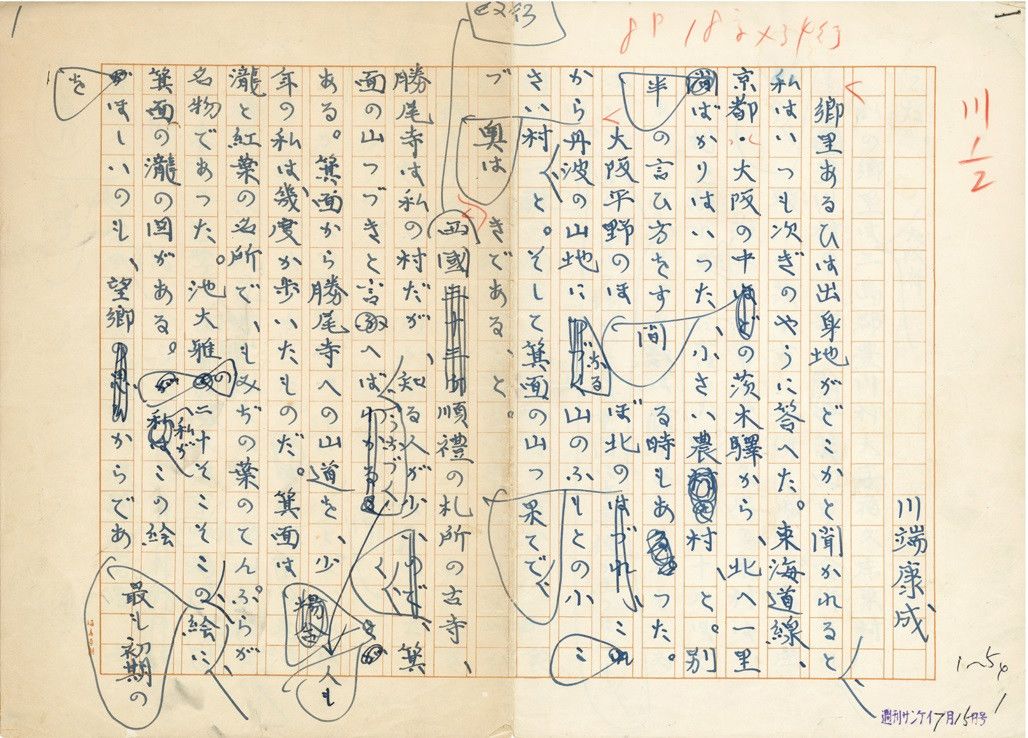

Fragment du « Kokin waka shû » (édition de 1120)

Quant à l’amour, qui se taille la part du lion dans le recueil – et fournira un siècle plus tard le sujet unique du chef-d’œuvre absolu qu’est le Genji monogatari, œuvre d’une femme de cour –, il reçoit un traitement poétique qui en distingue les phases dans leur ordre lui aussi « naturel » que rien ne saurait modifier : attente, rencontre, plaisir ; lassitude ; abandon et regrets. Il n’y a pas d’amour heureux dans le Japon impérial. Pas en tout cas d’amour qui dure. Tout y est sexuel, mais le poème, d’où l’évocation érotique est gommée, ne le dit pas, par convenance peut-être, mais surtout parce que l’amour ne saurait évidemment exister ici sans la possession. Le mariage ni la maternité ne sont même évoqués (cette dernière aura un rôle important dans le Genji).

Il se dégage de cet ensemble à la fois prodigieusement répétitif, en particulier à cause de la forme brève (qui n’est pas celle du haïku, plus bref encore et plus tardif, mais du waka – cinq vers, un tercet initial de 5/7/5 syllabes + un distique final de 7/7), mais pourtant varié grâce aux jeux sur les mots, à l’harmonie imitative, aux échos de poème à poème, une impression générale d’incurable mélancolie. Y a-t-il rien de plus japonais que la tristesse devant la beauté évanescente des choses, des êtres et des sentiments, la caducité essentielle du monde, la songerie sans issue sur le temps qui passe ?

Un des effets de la commande impériale, outre la promotion d’une culture autonome qui désormais trouve en elle-même toute légitimité pour s’affranchir du modèle chinois, c’est aussi la restriction drastique des sujets abordés par une censure de la réalité vécue. Ces poèmes sont comme suspendus dans l’air raréfié de l’idéal formel d’une poésie affranchie du vulgaire. Malgré quelques traits d’humour alambiqué, on y rit bien rarement. Surtout, l’existence ordinaire, dans sa matérialité, en est comme bannie. Les heurts sociaux sont absents, on ne s’y jalouse pas, on n’y fait pas la guerre.

Censure volontaire ? En partie : l’empire, c’est la paix, l’harmonie (et il est vrai qu’avant la révolte des seigneurs de la guerre, que marquent un peu avant le XIIIe siècle l’apparition des shôgun et la réduction des empereurs en fantoches confinés dans la pure représentation, le Japon de Héian a été exempt de troubles majeurs). L’image donnée par l’anthologie, celle de la vie de cour, lavée même de ses intrigues, se veut donc celle d’une vitrine paisible, parfaitement étrangère au « pays réel ».

Mais cette cécité est, au moins en partie, involontaire, et là les comparaisons historiques ne manquent pas. Pendant que le roi prétendu Soleil s’employait avec succès à domestiquer à Versailles ce qui subsistait en France de féodalité, et sacrifiait à son goût princier pour la guerre le reste d’un pays composé à 99 % de paysans souvent affamés, certain classicisme « idéal » ne vivait et n’écrivait-il pas dans l’atmosphère éthérée d’une littérature hors sol ?